電力不足の今だからこそ第一次オイルショックを振り返ってみる

今年の歴史的な空梅雨に終わりそうで、水不足やひいては電力は本当に大丈夫なのか?と暗澹たる思いが一層強くなってきております。こういうときに頭で思案するよりも温故知新。過去の経験から学んでみましょう。

第一次オイルショック当時の証言を元通産官僚の杉山和男氏が2008年に官僚の視点から貴重なエッセイを遺しております。杉山氏は2018年に95歳で天寿を全うされましたが、余り長い文章ではないのでみなさま是非ご一読ください。

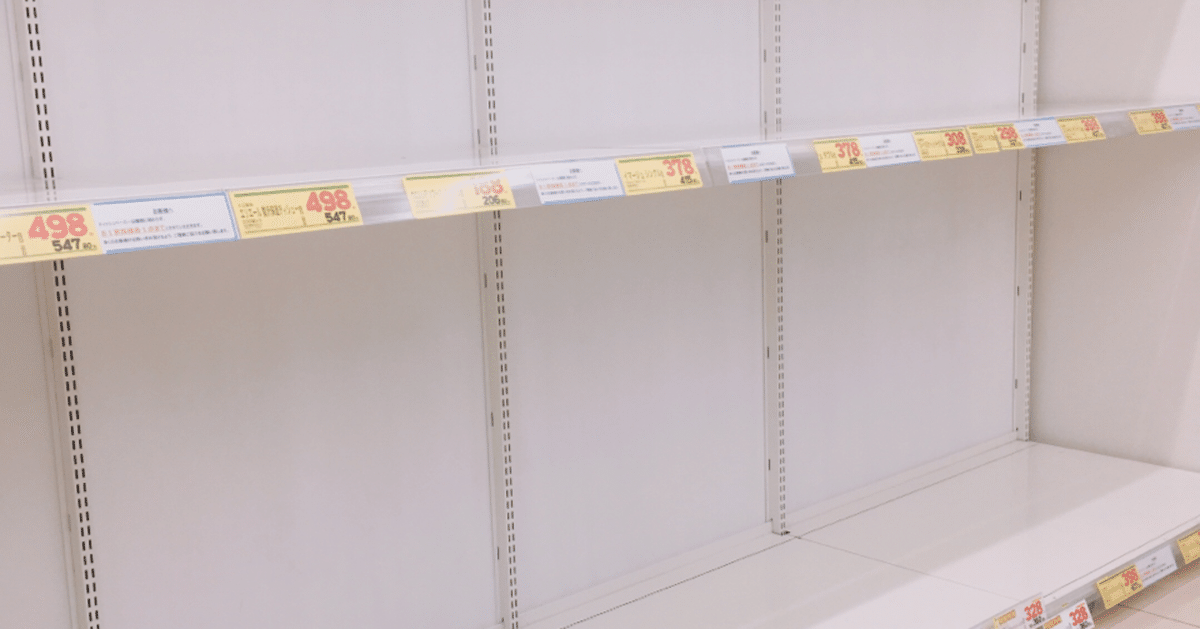

読んだ感想としては率直に言って今と似ていることが非常に多いと言うことです。もちろん背景や細かなところは違います。歴史は繰り返さないが、韻を踏むという言葉が有りますが、とくに驚いたのはオイルショック前に伏線としてそもそもの発電能力が不足していたという点です

当時は需要増に反公害キャンペーンを背景にした新規立地が追いついていないのに対して、今は自然エネルギーの急増と脱炭素政策で火力の閉鎖ラッシュとリプレースが進まないという違いはあります。まさに韻は踏んでいるということです。特に関西はオイルショック前後の予備率が0となり、官庁が使用自粛を訴える有様でした。

しかし、これを見ていると総括原価と垂直統合的なシステムこそが安定した電力システムの秘訣である喧伝されていましたが、むしろ伸びが抑制的であったことの方が大きいと思います。

311の前から思うとおりに原子力の立地は進んでおらず、しばしば不祥事で長期停止に追い込まれても、破綻せずになんとか回っていましたが、電気需要が年10%も伸びる状況ではそうは行かなかったでしょう。

というと、日本が「30年間経済成長出来なかったからだ」という声もあるかもしれませんが、上の電気事業連合会のページを見れば解るとおり、主要国の発電電力量の伸びを見ると欧米と比べても極端に伸びが抑えられているわけではありませんが、中国は本当に凄まじい伸びです。

中国のエネルギー開発は自然エネルギーを軸としつつ原子力を含め色々な熱源を活用していく方針で、石炭火力も拙速にシュリンクは進めず可能な限り既設の石炭火力は活用していくという方針は日本よりも遙かに現実的かつ合理的な方針だと思いますが、温暖化対策よりも急激に伸び続けている需要に応えるのが喫緊の課題だからこそなのでしょう。

話を戻しますが、電気代の抜本値上げに対しての世論や国会の反応やもし停電になったらという懸念点は今と全く変わりませんが、なにより驚いたのは杉山氏の恩人としてあげられた上司の岸田文武さんです。

キシダときいてピンとくると思いますが、岸田文雄総理のお父さんです。文武さんが官僚として、文雄さんが政治家として今まさにエネルギー危機と対峙する。何という運命の悪戯でしょう。まさに歴史は韻を踏むのです。

当時は終末論ブームでしたが、このたびの参院選はロシア擁護・反ワクチンなどの陰謀論を前面に掲げるミニ政党が乱立気味で、なにかオカルトブームに近い匂いを感じます。

さて、オイルショックと言えば山口百恵が1974年にデビューしたことを忘れてはなりません。わずか6年で20歳でまさに風のように芸能界を駆け抜けました(20なんて今なら大学に行きながらオーディション受かった人はようやくアイドルとしてデビューしたくらいですよ)が、彼女を彷彿とさせるスターがこの世相に表れるのでしょうか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?