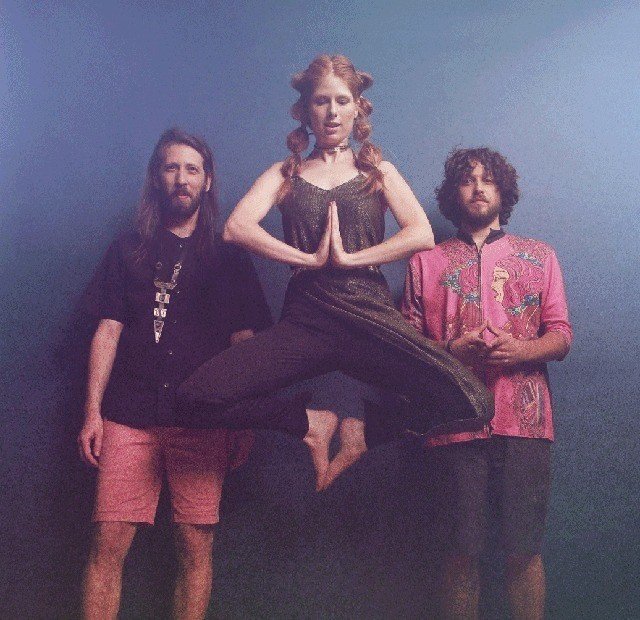

Interview Buttering Trio:バターリング・トリオ インタビュー「イスラエルっていう国はマルチ・カルチャー。一つの文化じゃないんだ」

ブレインフィーダーやストーンズスロウとも共振するイスラエルのレーベルRaw Tapesを主催するリジョイサー(Rejoicer)が、彼がメンバーとして活躍するバターリング・トリオ(Buttering Trio)のメンバーとして11月に来日しました。

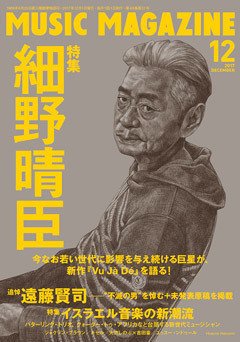

その時、バターリングトリオのリジョイサーとケレンダン(KerenDun)に『ミュージック・マガジン2017年12月号』用のインタビューをしました。かなりたくさん面白いことを喋ってくれたのですが、誌面の都合上、その原稿が半分残っているので、それをここで公開します。

取材はバターリング・トリオをはじめ、ロウテープスの作品を国内CD化してリリースしているレーベル《rings》に協力していただきました。

――まず、リジョイサーさんに質問です。ロウテープスっていうレーベルを立ち上げる前に/ジャングルドラムンベースのDjをしていて、そこからヒップホップに移ったそうですね。

R 子供のころはレイヴで暴れていたんだけどさ、だんだん落ち着いてきたからね笑 もともとはクラシックのピアノを勉強していた。それからギターをやるようになった。そのあとヴァイナルを買うようになって、ジャングルとか、ドラムンベースをやっていた。それからパーティーでDjをするようになったね。

――クラシックは大学で?

R ううん、プライベートレッスンでやっていただけ。高校はアート系のTelma Yalin高校で、映画を学んでいたよ。Telma Yalinっていうのはうちの祖母の名前なんだ。祖母は有名なチェロ奏者でね、ロンドンフィルで演奏したし、コンゴ・ナッティとかとも演奏していたらしいよ。

僕は一時期ベルリンにも住んでいたんだけど、イスラエルに戻って、ヒップホップのビートを作り始めて、マッドリブを聴いて、ストーンズスロウに夢中になったりした。でも、こういったビートを作っても当時は契約してくれるレーベルはイスラエルにはなかったんだ。だから僕は自分と自分の友達のためにレーベルを始めたんだ。いいアイデアだろ。

――ベルリンにはいつごろいたの?

R 2010年から2年間。楽しかったよ。DJ Wardに会ったり、アンドリュー・ペイスに会ったね。彼はドイツのヒップホップシーンを熟知している人なんだけど、彼がロウテープスはいいレーベルだからドイツに来てみたら活動が広がるかもって言ってくれて、それでベルリンに行ったんだ。ドイツに来たらいろいろ紹介するよって。ベルリンに引っ越したら、あらゆる人を紹介してくれたよ。

――ベルリンでの経験はどうですか?

R いい場所だったけど、僕のキャリアにはそんなに関係ないかもね。どっちかと言えば、ロンドンとかLA、テルアビブのシーンの方が面白かったかな。ベルリンは物価が安くて住みやすいんだけど、音楽シーンは微妙だったかな。ベルリンはテクノって感じでね、ヒップホップは弱かったんだ、ジャジーでもなかったしね。僕はもっとアブストラクトなものが好きだから。

――では、ここからはケレンダンさんにも加わってもらって、バターリングのトリオの話を聞きたいんですけど。不思議な編成だし、このアイデアはどこから出てきたの?

K 計画されたものじゃなくて、スポンティニアスに、その場で自然発生的にできてきたものなんだよね。一緒に音楽を作って、〈Party Bear〉ってEPを出したら評判が良かったから、OKやろうよって。

R ストレンジな曲だったからまさかうけるとは思わなかったんだけどさ。それでフェスに呼ばれるようになって、そこからうまく転がり始めたんだよ。

――打ち込みのビートに生演奏のベースっていう組み合わせはすごくユニークだなって思ったんですけど。

R それは頭の中で考えていたね。ドラムループの隣にライブミュージックがあって、そこにボーカルが入るっていうのはすごくフレッシュなアイデアだよね。実はケレンはソロを出しているんだけど、彼女は才能あるプロデューサーなんだ。僕らはスタジオが二つあって、バンドを始めた時は彼が1階で、ケレンのスタジオが上の階にあった。じゃ、一緒にやろうって。ご飯行こうよって感じで僕がケレンのスタジオに遊びに行ったりして、スタジオで一緒にセッションするようになってね、ケレンがドラムをやって、僕がベースやったりね。

K 一緒にコラボするっていうのが面白かったね。

R 一人じゃなくて、コラボするってことは、抑圧したものがなくて、一つになれて平等性がある、ということをライブをするときにオーディエンスに示すことができると僕は信じているんだ。

――新作とかにそうだと思うけど、どの国の音楽かわからない感じでいろんな要素が入っていると思うんだけど、その感じってケレンさんの昔のアルバムにもその感じがあるかなって思ったんですけど、ケレンさんがパーカッショニストとして世界中のリズムを知っているところもあるのかなって。

K ビートはみんなで作るからね。私だけではないけど。3人のコネクションで作ったものだから。

R でも、ケレンはインディアン・シンギングを学んでいたんだよね。ベノはシャイ・ベンツル(Shye Ben Tzur)ともやっていたから。シャイはイスラエルの音楽家なんだけど、ナイジェル・ゴルドリッチやジョニー・グリーンウッドともコラボレーション(アルバム『JUNUN』)していて、インド音楽をやっている。ベノにはそこからのインド音楽の影響があるんだ。

K だから私とベノの両方からのインド音楽の影響がバターリングトリオには入っているんだと思う。

R 僕もアラブ系のアーティストとのコラボをしてきたからね。それも入ってるね。だから僕らは一つのことをやるっていうよりはもっと流動的にそれぞれの影響が入り込んできた結果なんだよね。

――自分たちの音楽にイスラエルっぽさってあると思いますか?

K アティテュードかな。

R イスラエルにはフッツバーグって言葉があるんだ、英語にはないんだけど、「何も恐れない」「勇敢な」って意味だね。僕らの音楽はそんな感じだと思う。

K 数多くの国の人たちが集まってイスラエルに住んでいる。イスラエルはコスモポリタンだから。メルティングポットなんだよね。

R 学校に行くとさ、モロッコ系、ペルシア系、エチオピア系、ポーランド系、ロシア系がいるし、もちろんアメリカ人も、イギリス人もフランス人もいる。だからイスラエルっていう国はマルチカルチャーなんだ。イスラエルは一つの文化じゃないんだ。それが普通だから僕も一つのものにはなりたくないんだ。トリオだからこんな音楽をやるとか、音楽家だからこういう感じとか、自分にそういうレッテルを張りたくないんだよね。だから、〈Little Goat〉みたいなアホな曲ができるんだよ。難民を扱ったシリアスな曲もあれば、楽しい曲もある。他のバンドに聴こえないようにもしているよね。

K いろんなものが融合した音楽をやっているし、定義しずらいよね、バターリングトリオの音楽は。でも、そういう風に自分たちだけの音にしたいんだ。自分たちだけのサウンドにね。

――これからのレーベルのプランは

R 今週リリースするのはYUDKO『ABSTRACTIONS』だね。あと、新しいコンピレーション。バターリングトリオやニタイ・ハーシュコビッツ、ストーンズスロウのmndsgnとか13曲収録している。ここ数年で、ピーナッツ・バターウルフとすごく仲良くしてるんだ。コーエンビーツ(Cohen Beats)知ってる?テルアビブにいたロウテープスのアーティストがストーンズスロウと契約して、アルバムを出したんだ。ヨーロッパでそのローンチパーティーをやるよ、LAでもやるよ。

――テルアビブとLAをつなぐ役割になってるんだね。

R 毎年数ヶ月LAに滞在するんだ。アルケミストやサミヤン(Samiyam)とかと繋がってるから、一緒にやるんだ。LAのビートシーンのやつらはテルアビブは自分たちのシーンと近いって思ってるみたいだし。次の僕のアルバムもストーンズスロウから出るよ。

――テルアビブが一番近いのってロウテープスがあるからだよね

R ストーンズスロウのスタッフもしょっちゅうテルアビブに遊びに来てるからね。ピーナッツバターウルフとバターリングトリオで一緒にライブやったりね。すごく美しいライブだったよ。彼は10日間もテルアビブにいたよ。そういえば、サンダーキャットのサポートをやったことあるよ、テルアビブで。これからテルアビブのアーティストがもっともっと出てくるよ、アミール・ブレスタやソルモンクの新作も出るし。新しいプロデューサーやシンガーもデビューするし。

――新しい世代も出てきてるよね、きっと

R 自分たちは30代なんだけど、20代が出てきてるね。最近、ロウテープスから出したいって言ってきてくれる若いアーティストがいるんだ。今度リリースするよ。ジェリー・ペンキンっていう女性シンガーとか、アラスカ・スネイクタイムっていうグループとか、素晴らしいやつらが色々いるよ、自分たちと違うことやっているからね、刺激的だよ。僕らの4枚目も来年出るしね。テルアビブでレコーディングしているんだ。レーベルはLAのクアンゴ(Quango)。友達のブルーノ・グエズ(Bruno Guez)がやってるレーベルだよ。これからはUSでも露出が増えることを願っているよ。

※記事が面白かったら投げ銭もしくはサポートをお願いします。

あなたのドネーションが次の記事を作る予算になります。

ここから先は

¥ 100

面白かったら投げ銭をいただけるとうれしいです。