フランスを代表するオスカー女優主演作、現代版「裏窓」など 今週のオススメ新作3本 良作映画を紹介【次に見るなら、この映画】5月22日編

毎週土曜日にオススメ映画をレビュー。

今週は、「イングリッシュ・ペイシェント」「ショコラ」のジュリエット・ビノシュ主演作、ロバート・デ・ニーロ、トミー・リー・ジョーンズ、モーガン・フリーマンが共演するコメディ、「つぐない」のジョー・ライト監督によるサスペンススリラーの3本です。

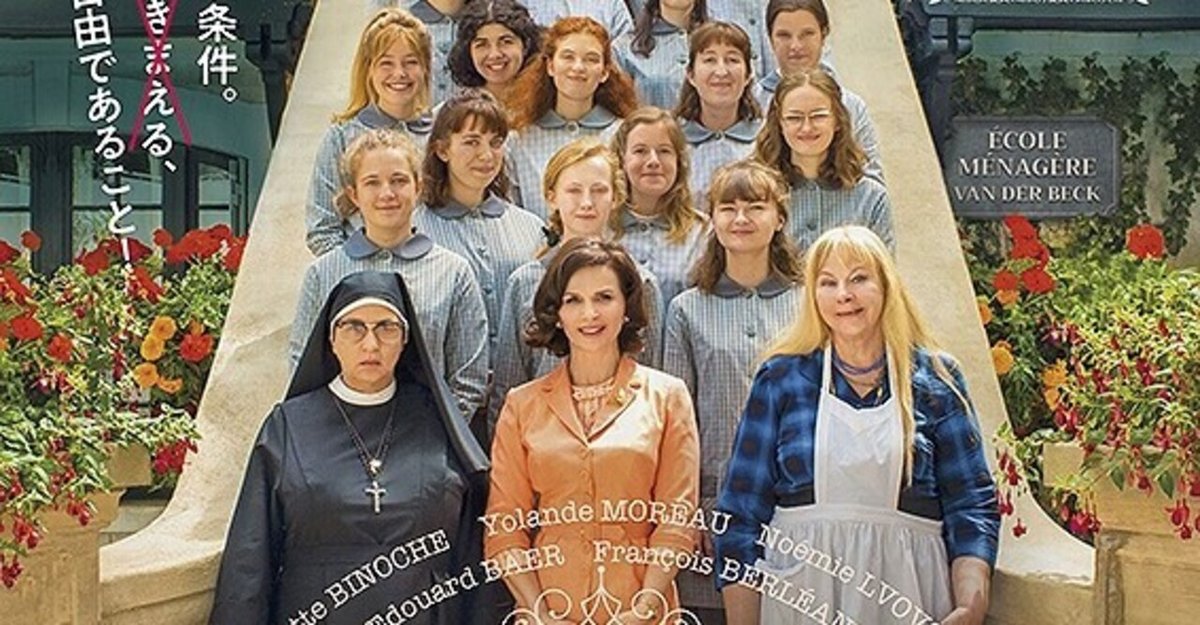

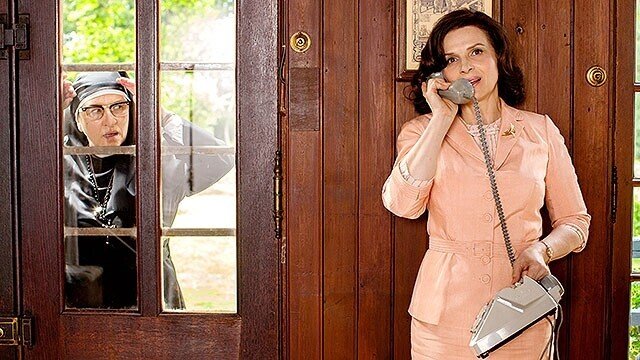

①家政学校校長の夫に先立たれ、経営を立て直そうとする主人公を描く「5月の花嫁学校」(5月28日公開)

②保険金目的の“ニセ”映画製作をめぐるドタバタ劇「カムバック・トゥ・ハリウッド!!」(6月4日公開)

③広場恐怖症を抱えた主人公が、不可解な出来事に翻弄されていく「ウーマン・イン・ザ・ウィンドウ」(Netflixで独占配信中)

劇場へ足を運ぶ際は、体調管理・感染予防を万全にしたうえでご鑑賞ください!

◇ビノシュの新たな魅力と名女優のアンサンブルが心地よい“フェミニズム”コメディ(文:今田カミーユ)

「5月の花嫁学校」(5月28日公開)

元家政婦で、素朴派の画家セラフィーヌ・ルイの生涯を描いた「セラフィーヌの庭」(08)が日本でも注目を集めたマルタン・プロボ監督の新作。時は1968年5月革命直前、ドイツ国境のアルザス地方の田舎町が舞台。ジュリエット・ビノシュ扮する主人公のポーレットが、良妻賢母を育成する花嫁学校校長の夫ロベールに先立たれ、学校の経営を立て直そうとする物語だ。

死後に夫がギャンブル狂だったことが発覚し、ポーレットは多額の借金を背負うことに。しかし、そんな夫の不始末がきっかけで、ポーレットは第2次大戦で生き別れになった元恋人アンドレと再会する。ポーレット自身も、セリフからナチから生き延びた女性だという背景が分かる。かつての思いが再燃する二人、そして、生徒が起こすいくつかの事件から、“良き妻”であることが女の幸せと説いていたポーレットは自己矛盾に苛まれ、次第に意識が変化していく。

今作ではビノシュが、生真面目なしっかり者ではあるが、純粋で抜けたところもある快活な教師ポーレットを好演、コメディエンヌとして新たな魅力を発揮した。義妹を演じるヨランド・モロー、修道女役のノエミ・ルボフスキーというフランスを代表する名女優たちとのアンサンブルも心地よい。

フランスを代表するフェミニスト、ボーボワールの友人であった、知られざる女流作家の波乱の人生を描いた「ヴィオレット ある作家の肖像」、母娘の葛藤と助産師の仕事にスポットを当て、実際の出産シーンも映した「ルージュの手紙」という過去作と比べると、物語にやや優等生的な凡庸さも感じるが、保守的だった時代の価値観を紹介しながら、女性の意識の変化をコメディタッチで描いているので、男女間の対立や分断を煽ることなく、男性も委縮せずに楽しめるだろう。

映画は、一日の始まりに、首飾りを留めたり、髪型を整えて仕事へ向かう女性たちを後方から捉え、親愛を込めて見つめるようなオープニングから始まる。プロボ監督自身は男性だが、酸いも甘いも噛み分け、人生への諦念も軽やな希望に昇華させるような、中高年女性の心の機微を描くのを得意とするが、今作では、未来への道が“結婚”しかなかった10代の少女たちの不安や反抗、若さゆえの激しい情動も繊細かつみずみずしく表現している。

また、寄宿学校という舞台から、当時の教育制度に反抗しているという理由で1946年まで上映禁止となっていた、ジャン・ビゴ作品の名場面を女性だけで表現するという痛快なオマージュがあり、フランス古典文学よろしく、梯子をよじ登ってポーレットの寝室に忍び込もうとするアンドレとのコミカルなやりとりでも男女平等を唱えさせる。

そして、生まれ変わった花嫁学校の一団が、偉業を成し遂げた女性たちの名を呼びながら、革命が勃発し通行止めになったパリまで自分たちの足で歩こうとするラストは、他界した天才女性振付師のドキュメント「Pina」を想起させ、女たちが自由に生きる権利を全身でのびやかに宣言する、清々しいフィナーレとなっている。フランスの男性監督が撮る、フェミニズム映画という観点からも楽しめる一作だ。

◇作り手たちの愚直な映画愛がはじける、愛すべきハリウッド業界コメディ!(文:若林ゆり)

「カムバック・トゥ・ハリウッド!!」(6月4日公開)

ロバート・デ・ニーロにとって、自分の出演映画で一番のお気に入りが「ミッドナイト・ラン」だというのは有名な話。本作は、その「ミッドナイト・ラン」で脚本を手がけたジョージ・ギャロが製作・脚本・監督を務め、デ・ニーロと久方ぶりにタッグを組んだ、愛すべきハリウッド内幕コメディだ。

舞台は'70年代のハリウッド。デ・ニーロが扮するのはB級エクスプロイテーション映画を連発するプロデューサー、マックス。最新作(「Killer Nuns」、字幕の題「尼さんは殺し屋」よりも「尼さん殺し屋軍団」の方がイメージに合いそう)」が悲惨な大コケを喫し、出資者である映画マニアのギャング(モーガン・フリーマン)から借金返済を迫られ崖っぷちに。そんな彼が思いついたのが、けしからん計画である。老いた往年の西部劇スター、デューク(トミー・リー・ジョーンズ)を主演にカムバック映画の撮影を始め、デュークをスタントで死なせれば、多額の保険金をガッポリ丸儲け! だが、しぶといデュークはマックスの罠を次々と交わし、華麗なスタントを決めていく……。

このプロットは、ブロードウェイのミュージカル界を描いた「プロデューサーズ」のハリウッド版といった趣だ。元となったのは、ギャロが高校時代に見た同名の自主製作映画。主軸のアイデアを気に入ったギャロはその権利元を探し続けてようやくたどり着き、リメイクを実現したのだという。

ギャグが機能してかなり笑えるとは言え、天晴れなアイデア満載だった「ミッドナイト・ラン」と比べれば、この映画はゆるい。映画に顔があるとすれば、マックスよりもその相棒であるイノセントな甥、ウォルターに似ていそう。毒々しい設定にもかかわらずタッチが無邪気で毒に欠けるし、同じく内幕もの「ゲット・ショーティ」のようなスタイリッシュな展開やスリルもなければ、リアリティもいまひとつ。だが、映画ファンならどうして嫌いになれるだろう。ここには、映画屋たちのロマンが詰まっているからだ。

マックスには長年大事に温めている脚本がある。映画化できればオスカーだって獲れる、という傑作で、いわば彼にとっての"夢"そのものである。映画という夢にとりつかれ、映画を諦められないマックスのような人間は、ハリウッドに掃いて捨てるほどいるに違いない。もちろんギャロ監督もそのひとりだろう。映画にかける彼らの愚直な思いが透けて見えるからこそ、けっして憎めない。この映画は、夢を手放さなければならなくなったジイサンたちのリベンジ物語なのだ。

エンドクレジットの前に決して席を立たないで。サプライズのオマケ映像が待っていて、最後まで笑わせてくれるから!

◇現実か幻覚か、「目撃」したことで追い詰められていく現代版「裏窓」(文:和田隆)

「ウーマン・イン・ザ・ウィンドウ」(Netflixで独占配信中)

既視感を覚えるほどに、往年の映画ファンの心をくすぐる作品ではないだろうか。特に“サスペンスの帝王”と称されたアルフレッド・ヒッチコック監督作品へのオマージュを感じ、傑作「裏窓」を想起するのは私だけではないだろう。

その作品は5月14日よりNetflixで独占配信がスタートした「ウーマン・イン・ザ・ウィンドウ」である。「ウィンストン・チャーチル ヒトラーから世界を救った男」などのジョー・ライト監督が、オスカーの常連女優エイミー・アダムスを主演に迎え、さらにゲイリー・オールドマン、ジュリアン・ムーアら豪華実力派キャストの共演で描いたサスペンススリラーだ。

「裏窓」はコーネル・ウールリッチによる同名の短編小説が原作。事故で車椅子生活をおくる男が、アパートの部屋の裏窓から目撃した事件の顛末を描いたサスペンスで、ジェームズ・スチュワート、グレイス・ケリーが共演した1953年製作の作品。てっきりこの「裏窓」を原案に、現代に合わせて脚色したのかと思いきや、「ウーマン・イン・ザ・ウィンドウ」はアメリカの新進作家A・J・フィンによる同名のベストセラー小説が原作の別物であった。

広場恐怖症という病を抱えた引きこもりの女性が主人公で、隣りの家で起こった恐ろしい出来事を目撃したことをきっかけに、不可解な出来事に翻弄されていく姿を描いており、設定やストーリーはもちろん異なる。

しかし、主人公が窓から隣り近所の家を覗く行為や恐ろしい事件を目撃して巻き込まれる展開、そして精神的、心理的に追い詰められていく“恐怖心”をテーマにしているなど、類似点は多い。しかも主人公が引きこもって見る映画で「裏窓」や古い名作のシーンが劇中に映り込むので、もうこれは原作者も含めて確信犯だと思えて仕方がない。

だからといってこの「ウーマン・イン・ザ・ウィンドウ」が「裏窓」の二番煎じ的な作品だと言いたいのではない。エイミー演じる主人公が目撃する出来事や彼女が推理し説明することが、果たして現実なのか、それとも彼女の妄想や幻覚なのかが、次第にわからなくなってくる映像表現は秀逸だ。実力派キャストたちの名演に加え、カメラワークや音響、照明、美術、編集も凝っていて、主人公と同じように我々も「見た」ことを疑うようになっていき、その疑念や恐怖心が精神的、心理的なところまで侵食してくるようだ。

さらに主人公の職業が児童心理学者で、トラウマとなる過去の闇と秘密を抱えていることから、向精神薬や多量の酒を服用していくことも中盤からボディーブローのように効いてくるので、ちょっとしたカットやシーンを見逃さないように、なるべく瞬きしないで見て欲しい。

「裏窓」を見ておくとより楽しめる作品だと思うが、若い世代や未見の方は「ウーマン・イン・ザ・ウィンドウ」を見てから約60年前の「裏窓」を見て比べてみると、映画の見方に新しい発見があるかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?