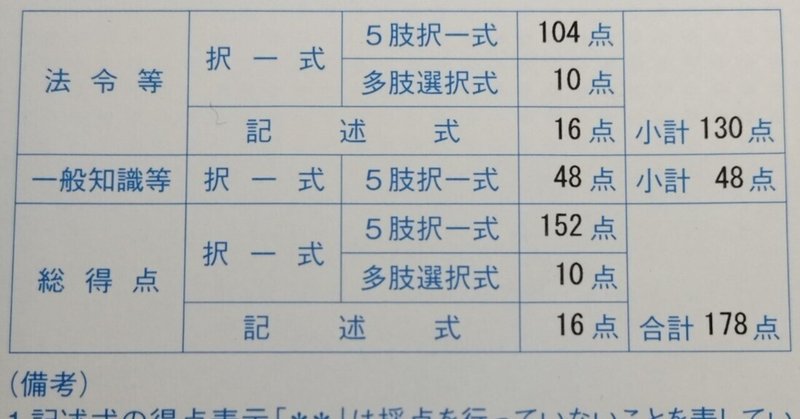

178点にならないために…「時効編」

民法の「時効」について思うこと

総則で最初に「時効」は習いますが、

物権や債権でも登場します。

年数が出てくるので、

問題が作りやすいようですが、

受験生で得意な人は少ないようです。

参考書や模試の解説に掲載されている

正答率を見ても、

「時効」が絡むだけで他の問題よりも格段に

正答率が下がっていることからも、

そのことが分かります。

そして、ほぼ毎年、

時効の問題は試験で出題されています。

これは、

時効の問題を解けるようにならなければ、

民法で9問中8問正解することが

出来なくなることを意味しています。

*民法では、いわゆるCランクの問題が

1~2問出題されますが、

おそらく解けないからです。

(正答率20%台)

令和5年度試験で合格率と合格者数を

増やし過ぎたため、令和6年度試験は

難しくなります。

(合格率が13.9%よりも高くなることは

決して起こりえない)

つまり、時効の問題を取りこぼした受験生が

合格することはない、と言えると思います。

「民法は9問中7問で取れれば御の字」

という考えだと、

私のような178点コースになってしまいます。

Aランクの「時効」

では、どう対応するべきか。

1つは、満点(9/9)を取りに行くという考え方。

これが一番良くない考え方だと思います。

何より、タイパが良くありません。

行政書士試験は民法だけでなく、

行政法・憲法・商法・会社法等、

やるべきことは、いくらでもあります。

そもそも、300点中200点台後半を

取りに行く試験ではありません。

Cランクは落としても良い、

という考え方が大切です。

これは、逆を言えば、

「A・Bランクの問題は絶対に落とさない」

ということです。

「時効」は当然Aランク。

受験生で時効の問題を解いたことがない

という人はいないと思います。

それでも正答率が低いのは、

民法全体の中での「時効」を

捉えきれていないからなのだと思います。

「時効」の勉強方法

民法の勉強をするときは、

総則→物権→債権という

流れの方が多いと思います。

*範囲が広めの、

債権からやっていくのもありだと思います。

まずは、「時効」の問題が出てくるごとに、

付箋を付けるのが良いかと思います。

ノートに書き留めるのも、ありだと思いますが、

試験直前に覚えきれなかった箇所を

最終でまとめるときで良いかなと思います。

*試験数カ月前からノートを作ってしまうと、

ページ数が膨大に…

1回目→付箋を付ける

2回目→付箋の箇所のみチェックすることで、

「時効」すべてを横断的に復習できます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?