入祭唱 "Dominus secus mare Galilaeae" (グレゴリオ聖歌逐語訳シリーズ48)

GRADUALE ROMANUM (1974) / TRIPLEX pp. 264–265; GRADUALE NOVUM I pp. 228–229.

gregorien.info内のこの聖歌のページ

更新履歴

2024年1月17日 (日本時間18日)

「教会の典礼における使用機会」の部をいくらか改善した。

対訳の部と逐語訳の部とを統合した。

2021年1月20日 (日本時間21日)

投稿

【教会の典礼における使用機会】

【現行「通常形式」のローマ典礼 (1969年のアドヴェントから順次導入された) において】

1972年版ORDO CANTUS MISSAE (GRADUALE ROMANUM [1974] / TRIPLEXはだいたいこれに従っている) では,年間第3主日 (A年・B年のみ) と使徒聖アンデレの祝日 (11月30日) とに割り当てられている。ほかに,叙階式のミサで用いることができる入祭唱の一つ,また「種々の機会のミサ」のうち「司祭や修道者の召命のため」のミサで用いられる入祭唱ともなっている。

(「年間」「主日」「A年」「B年」といった用語についてはこちらをお読みいただきたい。)

年間第3主日は,1月21日~27日にくる日曜日である。降誕節が終わり,イエス・キリストの公生涯の初期を伝える福音書箇所が読まれる時期であり,この日の朗読箇所ではイエスがペトロとアンデレを弟子にする。まさにその場面を歌っているのが,この入祭唱である。

主日に歌われる入祭唱の多くは,それに続く週日 (平日) にも歌われる。しかし上記の事情から,今回の入祭唱はペトロとアンデレの召命の場面が朗読される日に歌ってこそ意味のあるものであり,そして週日には別の場面が読まれるので,入祭唱は別のもの (Adorate Deum omnes angeli eius) が用いられる。また主日についても,C年の福音書朗読にはこの場面が出てこないので,やはりAdorate Deum … が用いられる。

2002年版ミサ典書では,この入祭唱は使徒聖アンデレの祝日のところにだけ記されている。

【20世紀後半の大改革以前のローマ典礼 (現在も「特別形式」典礼として有効) において】

いつもと逆に古いほうから話を始めると,AMS (第168欄) にまとめられている8~9世紀の聖歌書では,使徒聖アンデレの祝日の前日 (vigilia) ミサに割り当てられている。

この状況は1950年代半ばまで続いていたのだが,1955年,使徒の祝日については前日から祝うことが廃止されたため,教会暦上の特定の日に用いられることはなくなった。

そういうわけで,1962年版ミサ典書では司祭の召命を願って行われる随意ミサに割り当てられているだけになっている。

20世紀後半 (第2バチカン公会議後) の典礼改革で使用機会が増えたグレゴリオ聖歌がいくつかあるのだが,今回の入祭唱はその一つだといえる。

【テキスト,全体訳,元テキストとの比較】

Dominus secus mare Galilaeae vidit duos fratres, Petrum et Andream, et vocavit eos: venite post me: faciam vos fieri piscatores hominum.

Ps. Caeli enarrant gloriam Dei: et opera manuum eius annuntiat firmamentum.

【アンティフォナ】主はガリラヤ湖のほとりで,ペトロとアンデレという2兄弟を御覧になり,彼らをお呼びになった。「私についてきなさい。私はあなたたちを,人間を捕る漁師にならせよう。」

【詩篇唱】天は神の栄光を (詳しく) 語り,彼の御手の業を大空は告げ知らせる。

ラテン語学習の教材としてお使いになりたい方のため,古典ラテン語式の母音の長短も示しておく。このテキストは教会ラテン語なので,この通り発音されるべきだというわけではなく,あくまで学習用のものとお考えいただきたい。

Dominus secus mare Galīlaeae vīdit duōs frātrēs, Petrum et Andrēam/Andream, et vocāvit eōs: venīte post mē: faciam vōs fierī piscātōrēs hominum.

Ps. Caelī ēnārrant glōriam Deī: et opera manuum eius annūntiat firmāmentum.

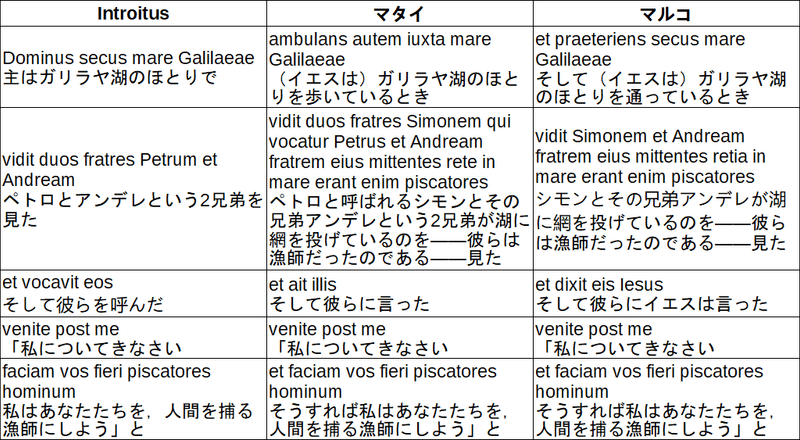

アンティフォナの出典はマタイによる福音書第4章第18–19節あるいはマルコによる福音書第1章第16–17節であり,いずれにせよ短くまとめられ,少し言葉が替えられもしている (下表の両福音書のテキストはいずれもVulgataのもの)。

最も注目に値すると私が思うのは,両福音書で「そして彼らに (イエスは) 言った (ait/dixit)」となっているところが,入祭唱では「そして彼らを呼んだ (vocavit)」となっているということである。動詞voco, vocare (>vocavit) は聖職や修道生活への「召命・召し出し」を意味する "vocatio" という語 (英語の "vocation" の語源でもある) に通ずるものであるため,単に「呼んだ」だけでなくイエスの弟子 (そして後には使徒) になるようペトロとアンデレを「召し出した (特別な使命を与えた)」この場面でこの語を用いるのは意義深いものがあると考えるからである。

詩篇唱の出典は詩篇第18篇 (ヘブライ語聖書では第19篇) であり,ここに掲げられているのはその第2節である。

テキストはローマ詩篇書ともVulgata/ガリア詩篇書ともほぼ一致する (「ローマ詩篇書」「Vulgata=ガリア詩篇書」とは何であるかについてはこちら)。唯一異なるのはいずれの詩篇書においても "annuntiat" が "adnuntiat" となっていることで,これは音便の問題にすぎない (もとの形は後者で,音便が起こって前者になったと考えられる)。

【対訳・逐語訳 (アンティフォナ)】

Dominus secus mare Galilaeae vidit duos fratres, Petrum et Andream,

主はガリラヤ湖のほとりで,ペトロとアンデレという2兄弟を御覧になった,

原文の語順に極力従った訳:主はガリラヤ湖のほとりで御覧になった,2兄弟を,(すなわち) ペトロとアンデレを,

Dominus 主が …… イエスのこと。

secus mare Galīlaeae ガリラヤ湖のほとりで (secus:~のそばで,~のわきで,~に沿って [前置詞],mare:海 [対格],Galīlaeae:ガリラヤの [名詞,属格])

vīdit 見た (動詞videō, vidēreの直説法・能動態・完了時制・3人称・単数の形)

duōs frātrēs 2兄弟を (duōs:2人の,frātrēs:兄弟 [複数] を)

Petrum ペトロを

et (英:and)

Andrēam/Andream アンデレを

et vocavit eos:

そして彼らをお呼びになった。

et (英:and)

vocāvit 呼んだ (動詞vocō, vocāreの直説法・能動態・完了時制・3人称・単数の形)

eōs 彼らを

venite post me:

「私についてきなさい。

直訳:来なさい,私の後に。

venīte 来なさい (動詞venio, venīreの命令法・能動態・現在時制・2人称・複数の形)

post mē 私の後に (post:~の後ろに,~の後に [前置詞],mē:私 [対格])

faciam vos fieri piscatores hominum.

私はあなたたちを,人間を捕る漁師にならせよう。」

直訳:私はあなたたちをならせよう,人間たちの漁師たちに。

faciam (英:I will make) (動詞faciō, facereの直説法・能動態・未来時制・1人称・単数の形) …… 英語でいう「make + 目的語 + 原形不定詞」という使役の構文の中の "make" にあたる。

vōs あなたたちを …… 英語でいう「make + 目的語 + 原形不定詞」という使役の構文の中の「目的語」にあたる。

fierī 成る (動詞fīō, fierīの不定法・受動態の顔をした能動態・現在時制の形) …… 英語でいう「make + 目的語 + 原形不定詞」という使役の構文の中の「原形不定詞」にあたる。

piscātōrēs hominum 人間たちの漁師たちに (piscātōrēs:漁師たち [対格],hominum:人間たちの)

後にペトロとアンデレが使徒として宣教することを予告している。

イエスがなぜわざわざ「人間を捕る漁師」という独特な言い方をしているかというと,もちろんペトロとアンデレが文字通り漁師だったからなのだが,実はこれは旧約の預言書に由来する言葉だという (エレミヤ書第16章第16節)。そこまで考慮に入れて,この言葉の深い意味を解説した説教 (細見剛正牧師?) が公開されているので,お読みになることをお勧めしたい。

【対訳・逐語訳 (詩篇唱)】

Caeli enarrant gloriam Dei:

(諸々の) 天は神の栄光を (詳しく) 語る。

caelī 天が (複数形)

ēnārrant くまなく語る,詳しく語る (動詞ēnārrō, ēnārrāreの直説法・能動態・現在時制・3人称・複数の形)

glōriam Deī 神の栄光を (glōriam:栄光を,Deī:神の)

et opera manuum eius annuntiat firmamentum.

彼 (=神) の御手の業を大空は告げ知らせる。

et (英:and)

opera manuum eius 彼の手 (複数) の働き/行い/作品 (複数) を (opera:仕事を,行いを,作品を [複数],manuum:手の [複数],eius:彼の)

annūntiat 告げ知らせる,報告する (動詞annūntiō, annūntiāreの直説法・能動態・現在時制・3人称・単数の形)

firmāmentum 大空が,蒼穹が

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?