循環型のものづくりのために、アジアでの国際資源循環を目指す 〜中央大学 佐々木創教授×ECOMMIT 代表 川野〜

アジアでの国際資源循環を目指すECOMMIT。本年より、中央大学の佐々木創教授がECOMMITの顧問に就任し、国際資源循環のアドバイザリー業務を担っています。

佐々木創教授は、「資源投入量を減らしても、価値を生み出せる仕組みに変えていかなければならない」とサーキュラーエコノミーの重要性を強調しています。

佐々木教授とECOMMIT代表取締役CEOの川野とともに、目指すべき国際資源循環の未来を考えます。

中央大学経済学部 教授 佐々木 創 プロフィール

北海道大学大学院経済学研究科博士後期課程修了後、2006年に日本学術振興会特別研究員(PD)を経て、2007年より三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社の環境・エネルギー部で、政策立案に関与し、環境ビジネスのアジア展開を実現。2012年、中央大学経済学部准教授に着任後、2018年より現職。

https://plus-c.chuo-u.ac.jp/researcher/so-sasaki/

ECOMMITの顧問に就任した佐々木教授と、代表 川野の出会い

―まずは、佐々木先生の研究テーマやこれまでのご経歴を教えてください。

佐々木:2001年からタイを中心にアジアの循環経済を研究しています。

特に解決したいと思っていた問題の一つが、日本のものづくり企業がアジアに進出したことで、現地での環境問題を間接的に引き起こしていたことです。二つめは、中古品と称して中国やタイなどのアジア諸国に日本の家電などが大量に輸出され、価値のある基板などの部品以外はごみとして廃棄されているという問題がありました。

これらの問題を解決するために、まずはシンクタンクに勤めました。一つめの問題には、経産省とリサイクルのインフラを輸出する取り組みを担当し、中国で廃自動車のリサイクルや、タイやインドネシアで廃棄物の燃料化工場の事業進出の支援をしました。二つめは、環境省の中古家電の不適正な輸出を規制する仕組み作りを支援し、この取り組みは2025年に施行されるバーゼル条約の非有害な電気・電子機器廃棄物(e-waste)を新たに条約の規制対象とする改正とつながっています。

その後、中央大学に転職し、アジアにおける資源循環の研究を現在も続けています。

―どのようなきっかけで、川野と出会ったのでしょうか。

佐々木:シンクタンクに勤めていた時に国内でリユースを促進するための環境省の研究会の事務局をやっていて、そこで出会いました。私が中央大学に転職したときに、川野社長が研究室に遊びに来てくれたんです。

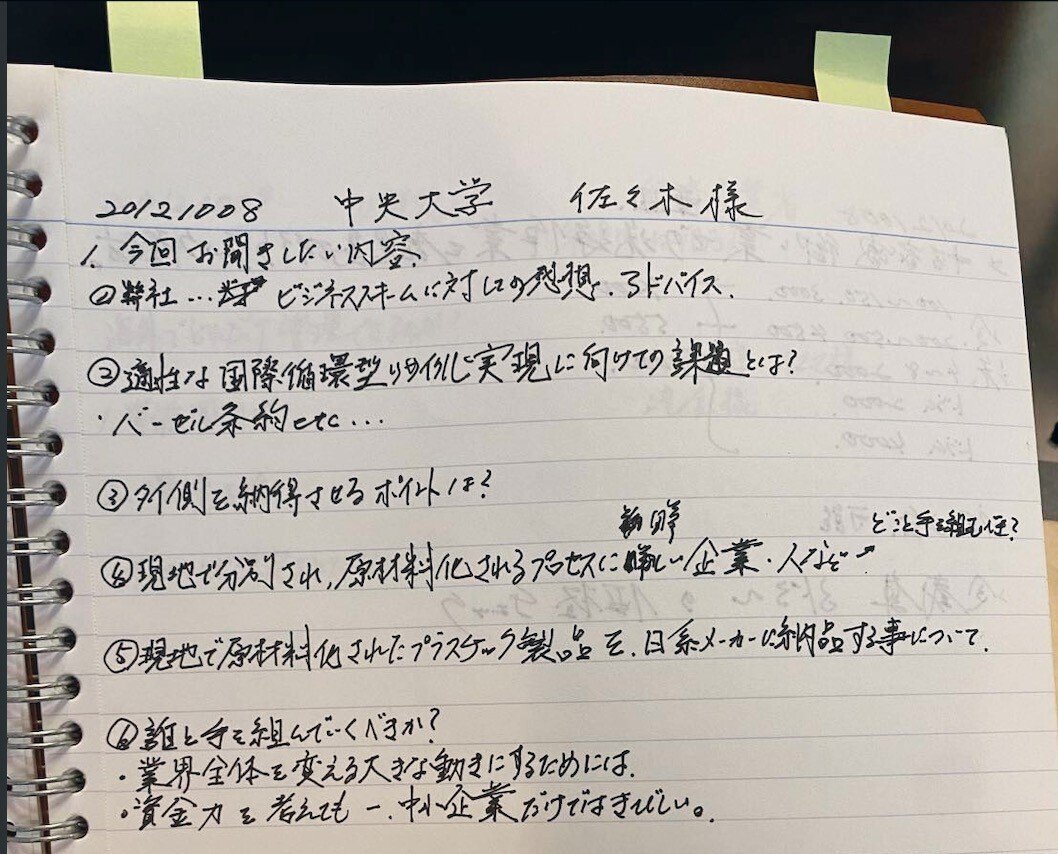

2012年、川野が研究室を初めて訪問。今でも手元にある、手書きの質問メモ

川野:研究室に伺ったのが、2012年だったと思います。最初に出会ったときから佐々木先生は親身になって話を聞いてくれたことが印象的で、「これは、話を聞いてくれそうだ」と研究室を訪れました。

実は、その時の手書きのメモを今でも持っているんです。

それを見返すと国際資源循環のことや、バーゼル条約に関することなど沢山質問していたことが分かります。当時はスタートアップが活躍できるような業界でもなく、相談できるような仲間が身近に本当にいなかった。

―その当時、特にどのようなことを相談したのでしょうか。

川野:当時はアジアの状況を目の当たりにして、大きなショックを受けている最中だったんです。とりわけ中国で見た光景が印象に強く残っています。日本の中古家電が溢れていました。他にもフィリピンでは日本から中古テレビが大量に流れてきて、良い状態のものだけが売買され、その他は全部廃棄されているような悲惨な状況でした。

「国を越えた資源循環を、どのように適正化すべきか」本気で向き合う日々

国を越えて資源を循環させるという方向性は間違っていないにせよ、その方法がまずいんじゃないかと思ったんです。「ただ単に輸出規制するだけでは状況は変わらない」と思い、不要品の回収、選別、再流通(リユース・リサイクルとしての流通)を適正化させ、循環型社会を目指すための大きなビジネスに繋げられないかと本気で考えるようになりました。

佐々木:「需要と供給を考えたら必要なものは輸出しなきゃいけない。だけど、その方法は改めていく必要があるよね」というところで意気投合したんだよね。

川野:はい。今から振り返ると、ECOMMIT自身が食べていくのに精いっぱいな状況だったので、佐々木先生に「何を悠長なことを言っているんだ」と思われたかもしれません。

それでも僕たちは当時からリユース・リサイクル業界を変えられないかと真剣に考えていたんです。

「理想を語るのは簡単だけど、現実はそんなに簡単じゃない」と伝えた佐々木教授

―そのときの川野の印象はいかがでしたか。

佐々木:もちろん川野社長の考え方は正しいと思いましたよ。ただ大きいことを言う人だなという印象を持ちました(笑)。

当時のECOMMITはまだ駆け出しの頃で、僕からすると「それをどうやって実現するの?」という問題点をたくさん抱えていました。それで「循環型社会の実現という理想を語るのは簡単だけど、現実はそんなに簡単じゃない。1社でやるというより、業界の垣根を越えて横断的に取り組まないと難しいんじゃないかな」というようなアドバイスをした記憶があります。

その当時はメルカリのようなサービスはなく、リユースの認知度はまだまだ低かった時代です。それにリユース・リサイクル業界には安く買い叩いて、高く売るというような風潮がありました。そもそも品質管理という概念がなかったに等しい。ほとんどの業者が「国内で売れなかったら海外に送ればいい」というような考えを持っていましたからね。

川野:そうでしたね。佐々木先生と目指すべき理想の姿について何度も議論させてもらいました。

佐々木:その他にも、「その理想を実現したいなら、中古品や不要品をちゃんとトレースしたうえで輸出された先まで追跡しなきゃいけないんじゃないか」という話をしたんです。

佐々木教授との出会いで誕生した、

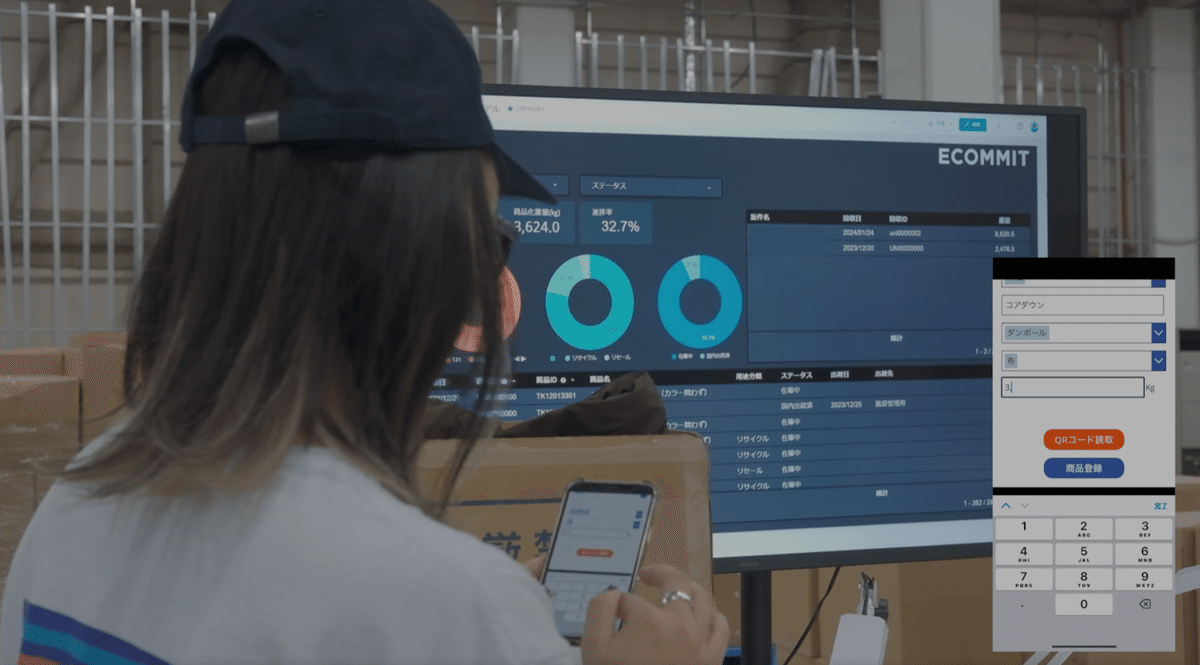

ECOMMIT独自のトレーサビリティーシステム

川野:まさに、適正な循環を目指すためにECOMMITがトレースしたデータがないことが弱みだと感じました。環境省の方々が鹿児島にわざわざ足を運んでくれたときにも、彼らから「トレースできないといけない」とアドバイスを受けました。それでECOMMITとしては早い段階から中古品がどこからどのくらい出てきているのかという流れをトレースしていこうという考えに至ったんです。

―佐々木先生との出会いを契機にEVP(ECOMMITのトレーサビリティーシステム・循環物流管理システム)を立ち上げたということですか。

川野:そうです。そして、もう一名、トレーサビリティーの立ち上げには、佐々木先生からの紹介で、環境省の方との出会いがあります。わざわざ鹿児島や取引先の海外まで調査にきてくれてトレースの重要性について示唆をくれた方です。最初にEVPの構想を立ち上げたのが2014年。 佐々木先生にいただいたアドバイスをより明確にしてくれたのがこの方です。

お二人との出会いがなければ、トレーサビリティーのシステムは思いつかなかったかもしれません。

利益だけを考えたら、トレースする必要はない。しかし、輸出する立場としての責任がある

佐々木:私は当時から川野社長に「トレースが重要だ」と言っていたのですが、実はトレースは本来やらなくても良いことだったんです。

なぜなら廃棄物ではなく有価で流通しているものだから、業界内には「誰と取引しようが関係ないじゃないか」というような風潮が大勢を占めていましたし、そういう事業者が圧倒的に多かった。

ただ、川野社長と「輸出業者の責任はあるよね」ということを話していました。

川野:利益だけを考えたら、トレースをする必要はない。例えば家電で言うと輸出の際の動作確認や、対応年数が何年であるかということは後付けでも出すことはできます。それでも僕らは1点1点についてトレースしなければならないと考えていて、実際にやっていました。もちろん周りからは「なぜ儲からないことをやるんだ」と散々言われましたよ。

佐々木先生との出会いがなければ、そういった発想にはたどり着かなかったと今でも思っています。

「(ごみと)混ぜれば資源」と言われる不適正な国際資源循環をなくすためにも、トレースは欠かせない

―そういう経緯があったからこそ、今のECOMMITがあるんですね。とはいえ、まだ国際資源循環の課題はあると思います。現状をどのように見ていますか。

佐々木:不適正な国際資源循環では、「混ぜれば資源」と言われるんです。ごみを資源に混ぜて輸出すれば、廃棄の費用を削減できる。このような輸出を減らすためにも、トレースがしっかりしていなければいけない。

一方で、トレースは難しいこともあり、アジア各国でもクローズな政策の傾向になっていて、古着や家電、プラスチック、あらゆるものが国境越えて循環に向かっていかないという実態があります。

ものづくりの製造現場がアジアにある日本は、難しくてもトレースを行い、適切な再生資源を国境を越えて原料として供給すべきだと考えています。

今の世界では資源をちゃんと循環させていること、ごみとして処分していないことを証明することが社会に求められています。

この点に関しても、ヨーロッパとは違ったアジア一帯での資源循環の仕組みを作っていかなければならないというのが私の考えです。

佐々木教授が目指すのは、資源投入量を減らしても価値を創造できる仕組み

― 佐々木先生が提唱されている理想的な国際資源循環とは、どういうものですか。

佐々木:理想をいえば、資源投入量を減らすことが最も重要です。現状のGDP計算方法では資源をより多く投入したほうがGDPは大きくなりますが、そうではなく、資源投入量を減らしても価値を生み出すような仕組みに社会を変えていくことこそがサーキュラーエコノミーの在り方です。

川野:ECOMMITがたどり着いた結論も同様です。資源投下量を減らし、経済を縮小させたうえで豊かさを維持するという考えもありますが、本当の豊かさを実現するためには経済性と環境負荷低減を両立させなければならないと考えています。そのためにはものづくり自体を抜本的に変えていかなきゃいけない。

佐々木:従来の資源投入量を増やしてGDPを増やしていくというモデル(上図①)に対して、私たちは別の軸を考えていかなければならない。

そのひとつは、資源投入量を変えずにGDPを上げていくということです(上図の③)。日本は遅れているけど今のシェアリングサービスにも近いところがあるのではないでしょうか。

他方で、日本はGDPはほとんど変わらず資源投入量を減らしてきました(上図の②)。そこから進んで、サーキュラーエコノミーは資源投入量を減らしながらGDPを増やすベクトル(上図の④)を目指さなければなりません。

川野:そもそも、ものづくりがグローバルに展開されているので、国を越えて考えていく必要がありますよね。

佐々木:そうですね。アジア各地のものづくりの現場の人たちと話していても、「国際資源循環でごみが増えるのは嫌だ」という声をよく聞きます。しかし、バージンマテリアル(未使用・未加工の原材料)を使っても、ごみは発生します。再生資源を使ったものづくりには、他国で発生した再生原料ということで感情論で否定的になってしまうこともあります。だからこそ、適正に資源を循環させて、消費量を減らしていくという枠組みを上手く作っていくことはますます重要になります。

「海外でごみになってしまうのではないか?」

資源循環サービス「PASSTO(パスト)」ユーザーの疑問

―ECOMMITが運営する資源循環サービスPASSTO(パスト)は、不要なった衣類や雑貨を回収して、選別・再流通をしています。回収した衣類などは国内でリユース・リサイクルする他に、海外へ輸出も行なっているのですが、「海外でごみになってしまうのでは」と、海外に送ることに関してイメージが必ずしも良くない方もいらっしゃいます。

佐々木:不適切な国際資源循環がクローズアップされて、そのイメージを持っている方は多いですよね。

「今後10年は、続けられない」

国内の繊維工場が語った、苦しい胸の内

先月、大阪で再生綿を製造する会社を訪れましたが、ジリ貧と言っていいほど状況が悪化しているんです。国内に再生綿の需要がなく、再生の糸を作る技術が継承できていないからです。

アパレル業界においては製造現場がアジアにうつり、日本国内で再生原料を使って衣料品を作ることは技術的に難しい面があります。

―国内だけでは技術継承できていないという問題があるんですね。

佐々木:はい。業界に後継者がいないために技術が継承されていないんです。

もちろん国内で循環させたほうが環境負荷は下がりますが、日本の繊維産業は小さく、現実的ではないと言っていいでしょう。大阪には繊維業者が何社かありますが、「今後10年は、続けられない」と苦しい胸の内を語っていました。

製造現場がアジアにある以上、循環型社会を実現するためには再生資源をアジアに戻していかなければなりません。そして、それは衣類だけではなく、家電やプラスチックも同じことが言えるのです。

「アジアらしい資源循環の仕組みをつくる」

ECOMMITが目指すものづくりの未来

―ものづくりの未来のためにも、適正な国際資源循環を目指さなければいけないということですね。佐々木先生がこれからのECOMMITに期待することを、ぜひお聞かせください。

佐々木:今のECOMMITにはメーカーや商社などのパートナー企業がいます。パートナー企業とともに、衣類を中心とした循環の仕組みを構築し、さらにはアジアの衣類分野で適正な資源循環の仕組みを作ろうとしています。ぜひ一緒に、アジアらしい資源循環の仕組みを一緒に作っていきたい。

川野:まさに、それこそが佐々木先生と私たちが、これから一緒にやっていきたいことです。国策として資源循環を推進しようとしているタイに拠点を作り、そこで再資源として加工されたものが、最終製品として日本に戻すというようなアジアでの国際資源循環の仕組みを構築していきたいと考えています。佐々木先生と最初に出会った頃は必要なパーツが何もなかったわけですが、それから十数年が経ち、少しずつ揃ってきました。その間、年1回は佐々木先生の研究室を訪れ、アドバイスを受けたり、自分の方向性が間違っていないかを確認したりしながらECOMMITのプロジェクトを進めてきました。そして今、ようやく準備が整ったと感じています。

佐々木:大きな目標をいえば、国際資源循環の仕組みでISOの規格を作りたいですね。10年かかるかもしれませんが、一緒に頑張っていきましょう。

川野:それが実現すれば、ものづくりは製造段階から循環を意識したものに根本的に変わらざるを得ませんね。

中国での実情を知らなかったら、佐々木先生に相談にもいかなかっただろうし、今のECOMMITはなかったかもしれません。このタイミングで佐々木先生に顧問に就任してもらえることは感慨深いものがあります。まだまだ未熟ですが、ようやく準備が整いました。佐々木先生から紹介いただき、これまでサポートしていただいた皆さんにも今の状況を報告したいと思っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?