「日本語教育の推進のための仕組みについて」パブコメ提出にあたり考えたこと①

現在、文化庁では「日本語教育の推進のための仕組みについて(報告)」について、パブリックコメントの募集を行っています。(概要は下記)

意見募集の締め切りは、9月17日です。

ここのところ、今後の日本語教育のあり方に関係するような大きな報告が次々と出され、毎回パブコメをどのように書こうか、非常に悩みます。今回も「日本語教師」という仕事に大きく関係するものなので、人ごとではありません。いつもギリギリなので、今回は、少しずつ、考えたことについて書いておこうと思いました。

というわけで、下記の資料を読んでいます。

が、これが、読めば読むほど、だんだんわからなくなってきて、考えがまとまりません。しかも、読み込むうちに、もしかしたら、私の理解の前提が全く違っていたのではないか!と思い始めたので、今回は、その点についてまとめてみようと思います。自分の理解に自信がなくなってきたので、「いやいや、そうじゃないよ」と思われた方、ぜひコメントください。

報告書の表題

今回の報告書の表題は、以下です。

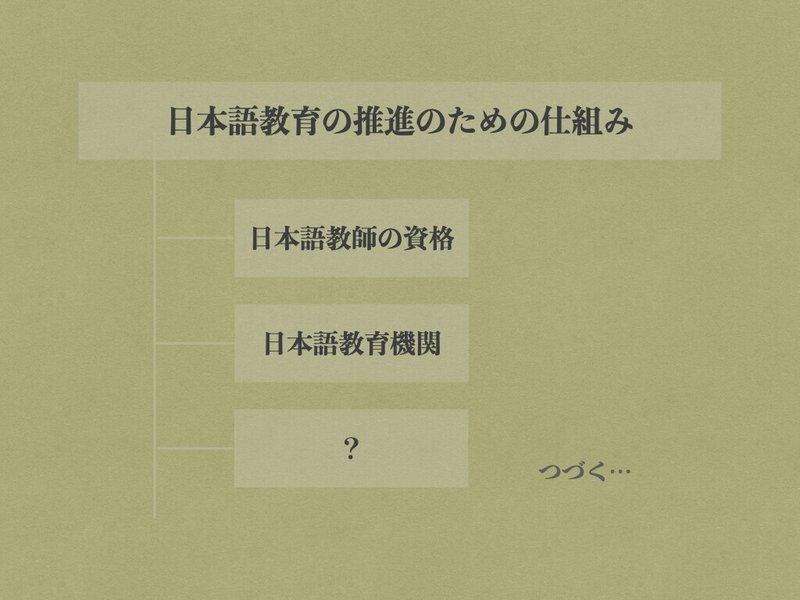

『日本語教育の推進のための仕組みについて』

文化庁に設置された「日本語教師の資格に関する調査研究協力者会議」(以下「協力者会議」)の議論をまとめたものという認識だったので、私はてっきり「日本語教師の資格」がメインテーマだと思っていました。今回、対象となる報告書の表題をみて、改めて「日本語教育の推進のための仕組み」の話だったんだ〜ということに気がつきました。

さらに、サブタイトルは、「日本語教師の資格及び日本語教育機関評価制度」となっています。これも、ちょっと違和感があります。「日本語教育機関の類型化」の話ではなかったのか?「評価制度」の話だったのか!と自分の認識がかなりずれていたことに気がつきました。

ということで、もう一度、文化庁のウェブサイトを確認してみました。文化庁のウェブサイトにはこの「協力者会議」が設置された趣旨として、以下のように書かれています。(少し長いですが、全文引用します)

文化審議会国語分科会が令和2年3月に取りまとめた「日本語教師の資格の在り方について(報告)」では,日本語教師のキャリアパスの一環として,日本語教師の資格制度を整えることにより優れた日本語教師を養成・確保して,我が国の日本語教育の質を向上させることが提言された。今後,この報告で提言された資格制度の枠組みに加え,制度の実施に関連する事項の詳細についての検討が必要である。また,資格創設については,日本語教師の業の範囲等を明確にするため,日本語教育の推進に関する法律附則第2条における「日本語教育機関」の範囲や評価制度についても併せて検討を行う必要がある。

このため,日本語教師の資格制度及び日本語教育機関の類型化の詳細について検討するための調査研究協力者会議を設置する。

確かに「「日本語教育機関」の範囲や評価制度についても併せて検討」と書かれていますが、この前提として、「日本語教師の業の範囲等を明確にするため」と書かれています。で、最後には、「日本語教師の資格制度及び日本語教育機関の類型化の詳細について検討するための調査研究協力者会議を設置する」とありますので、やっぱり「類型化」がメインテーマだったよなー、いつから「評価制度」がサブタイトルになるような話し合いになったのだろうと、ここは、やっぱり違和感が拭えません。

報告書の構成

報告書は、以下のように構成されています。

・はじめに

・日本語教師の資格について

・日本語教育機関の水準の維持向上を図るための仕組みについて

・(参考)「日本語教師の資格の在り方について(報告)」概要

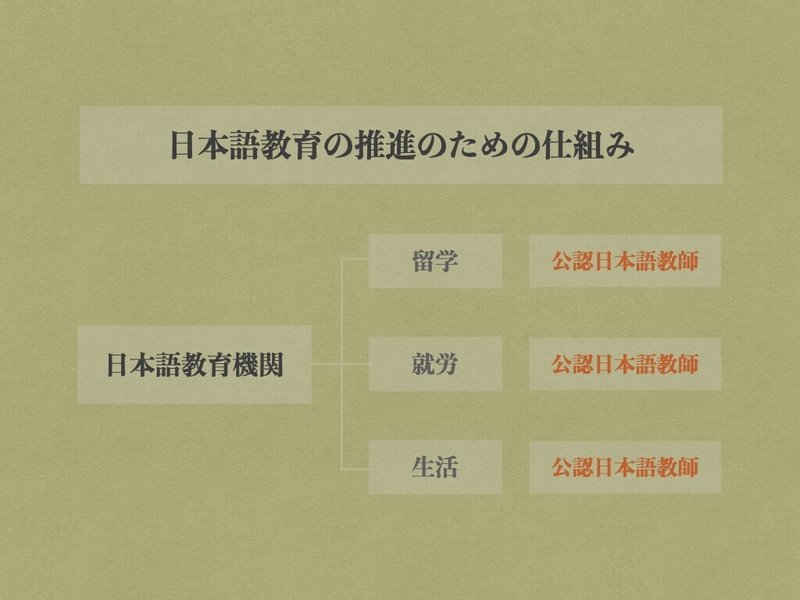

この構成からは、2つのテーマが読み取れます。「日本語教師の資格」と「日本語教育機関の水準の維持向上を図るための仕組み」です。そして、報告書では「日本語教育機関」を「専ら日本語教育を行う機関」と定義しています。その他の日本語教育機関については、「段階的に検討する」とされており、詳細については決まっていません。

私は、日本語教師の資格制度を設けることによって、日本語教育の質を向上させるという認識はあったのですが、「日本語教育機関の水準の維持向上を図る」ことを前提とした話し合いだという部分をこれまで見逃していました。

そして、メインテーマだと思っていた「類型化」の話は、この「日本語教育機関の水準の維持向上を図るための仕組み」の下位項目になっています。また、サブタイトルになっている「評価制度」もやはり、この「仕組み」の下位項目です。ということは、この話は、そもそも「日本語教育機関」を前提とした話だったのかと、今まで私は何を傍聴していたのだろうと、自分の理解力のなさが不安になりました。

こんなことを思いながら、何回も読んでいるうちに、これは「日本語教育機関の範囲」のところに書かれている「なお、大学の別科やその他の日本語教育を行う機関については、個別の必要性に応じ、段階的に検討する」という但し書きがとても重要なんじゃないかと思いました。つまり、この但し書きを前提に考えると、

という「日本語教育の推進のための仕組み」づくりの経過報告であるという捉え方ができます。

しかし、「個別の必要に応じ」という文面や、この報告書をもとに資格の制度化が進められることを考えると、十分に検討されない可能性もあります。この但し書きをあまり重視せず、この報告書だけを読むと、以下のようにも捉えられます。

「公認日本語教師」の業の範囲を検討した結果、「専ら日本語教育を行う日本語教育機関」での業務が考えられる。「留学」「就労」「生活」に、3分類した「日本語教育機関」を中心に、「公認日本語教師」を配置する、という捉え方です。

今まで、あまり認識していなかったのですが、「日本語教育の推進」=「日本語教育機関の範囲の拡充」という捉え方もできてしまいます。これまで、「留学」が中心だった「(専ら日本語教育を行う)日本語教育機関」が、就労や生活の分野でも、申請ができるようになると理解できます。そう思い直して読んでみると、想定される申請主体や「機関」単位の認定、評価制度などの説明が腑に落ちます。

ということは、今後、国内の「日本語教育」は、「日本語教育機関」を中心とした制度設計によって推進されていくということなのか、国内の日本語教育の主な担い手は、日本語教育機関になるという構想なのかと改めて思っているわけです。

イメージとしては、県立とか市立の日本語学校や、介護士のための日本語学校、特定技能のための日本語学校などの設立の可能性が出てくるということなのでしょうか。

日本語教育推進に関する法律

というわけで、なんだか腑に落ちないなあと思いながら、この話し合いの前提となる「日本語教育の推進に関する法律附則第2条」も、確認してみました。(なんか、沼にハマっております)

日本語教育推進法 附則2条

第二条 国は、次に掲げる事項その他日本語教育を行う機関であって日本語教育の水準の維持向上を図るために必要な適格性を有するもの(以下この条において「日本語教育機関」という)に関する制度の整備について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

一 日本語教育を行う機関のうち当該制度の対象となる機関の類型及びその範囲

二 外国人留学生の在留資格に基づく活動状況の把握に対する協力に係る日本語教育機関の責務の在り方

三 日本語教育機関における日本語教育の水準の維持向上のための評価制度等の在り方

四 日本語教育機関における日本語教育に対する支援の適否及びその在り方

確かに、類型や範囲、責務の在り方、評価制度、支援の適否など、今回の報告書は、この附則に基づいて編まれたものだということがよくわかります。しかし、この該当箇所では、「日本語教育機関」を「専ら日本語教育を行う機関」であるという定義づけはされていません。また、日本語教育機関における制度整備の話であって、「日本語教育の推進のための仕組み」全体に関わる話でもありません(と、読めるんだけどな〜)

「日本語教育の推進に関する法律」は、日本語教育を受ける機会を広げるための法律だと、私は理解していますが、その日本語教育を担う中心機関が「専ら日本語教育を行う機関」に集約される方向で、制度設計をしていくことになったら、本当に日本語教育の推進につながるのだろうかという漠然とした疑問を感じました。

私は、これまで「日本語教師の資格」を、資格ができることによって、日本語教師が活躍できる場が増え、それに伴い、日本語教育を受ける機会が広がるといいなとイメージしていました。そのような期待を前提にこの「日本語教師の資格」の話を追いかけていました。おそらく、この前提とするイメージが大きく異なっていたため、私は、この議論を大きく読み違えてしまったように思います。

ということで、今回の意見募集に際して、自分自身の意見をまとめる際、もう一度前提を確認した上で、「日本語教育機関の水準の維持向上を図るための仕組み」について、もっと考えなければならないということに気がつきました。が、なんだかもう、自分の理解に自信がなくなってきたので、ひとまず、これまで考えたことをまとめてみることにしました。

何か、ご意見がありましたら、ぜひコメントください。(つづく)

続きを書きました。下記記事も合わせてお読みください。(2021.09.15 追記)

共感していただけてうれしいです。未来の言語教育のために、何ができるかを考え、行動していきたいと思います。ありがとうございます!