Anki (初級編) 語学学習においての私の使い方紹介

Anki の便利な機能 - 知っておいたら語学学習のQoLあがるぞ

私のAnki の使い方とデックの作り方をこないだの勉強会で見せたら「Note書いといて欲しい」と言われて調子に乗ってるので、ちょっと書いてみる。

今書き出してみたらかなり長くなりそうなので、初級、中級、上級でわけて書いてみる。

中級編はこちら

デックに自分のカードを入れる

まずは基本!

フラッシュカードアプリの基本、Front(表)とBack(裏)でデックを作ることが出来ます。

このカードを保存すると、下のように表と裏で出てくるカードが作られる

Show Answerのボタンを押すと、Backに指定した言葉が現れる。

この時、4つの選択肢「Again, Hard, Good, Easy」が出てくるんだけど、これは「今自分はこの言葉に対してどのくらいの理解度なのか?

なのか?」を基準に選ぶとよい。

これは、Againを選らんだ場合はこの単語が1分後にまた現れる、HardやGoodだと6分や10分後、Easyだと5日後に出てくるという意味。

ちなみにこの言葉は作りたてだから1 min, 6min, 10 min, 5 dと、分単位で設定されているけど、基本的に、新しく作られた単語は"Easy"を選んだ場合を除いて2回以上出てくるようになっている。Goodが2回連続で選ばれるまで何度でも出てくるので注意。

学んでいくにつれて、この期間がだんだん伸びていく。私は10年以上Ankiを使っているので、次に出てくるのが10年後の単語とかもある。

複数のデックを作る

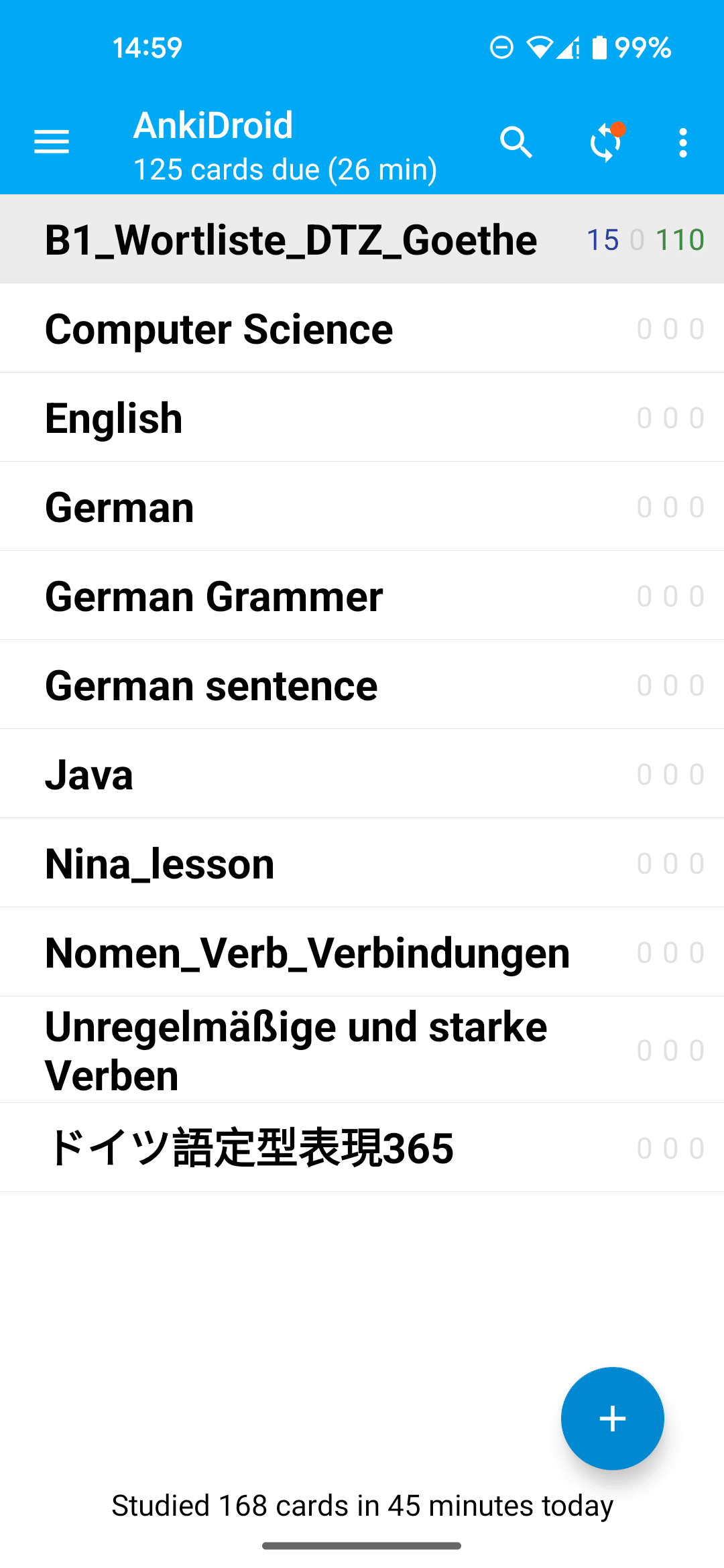

Ankiは、デックを複数持つことが出来る。私の現在のデックはこんな感じ。ドイツ語のデックだけで7つある。

テーマごとや本、ダウンロードしたデックなど、全て一つにまとめずに、別のデックにしている。この理由は後で説明するけど、デックを色々分けておくのはオススメ。

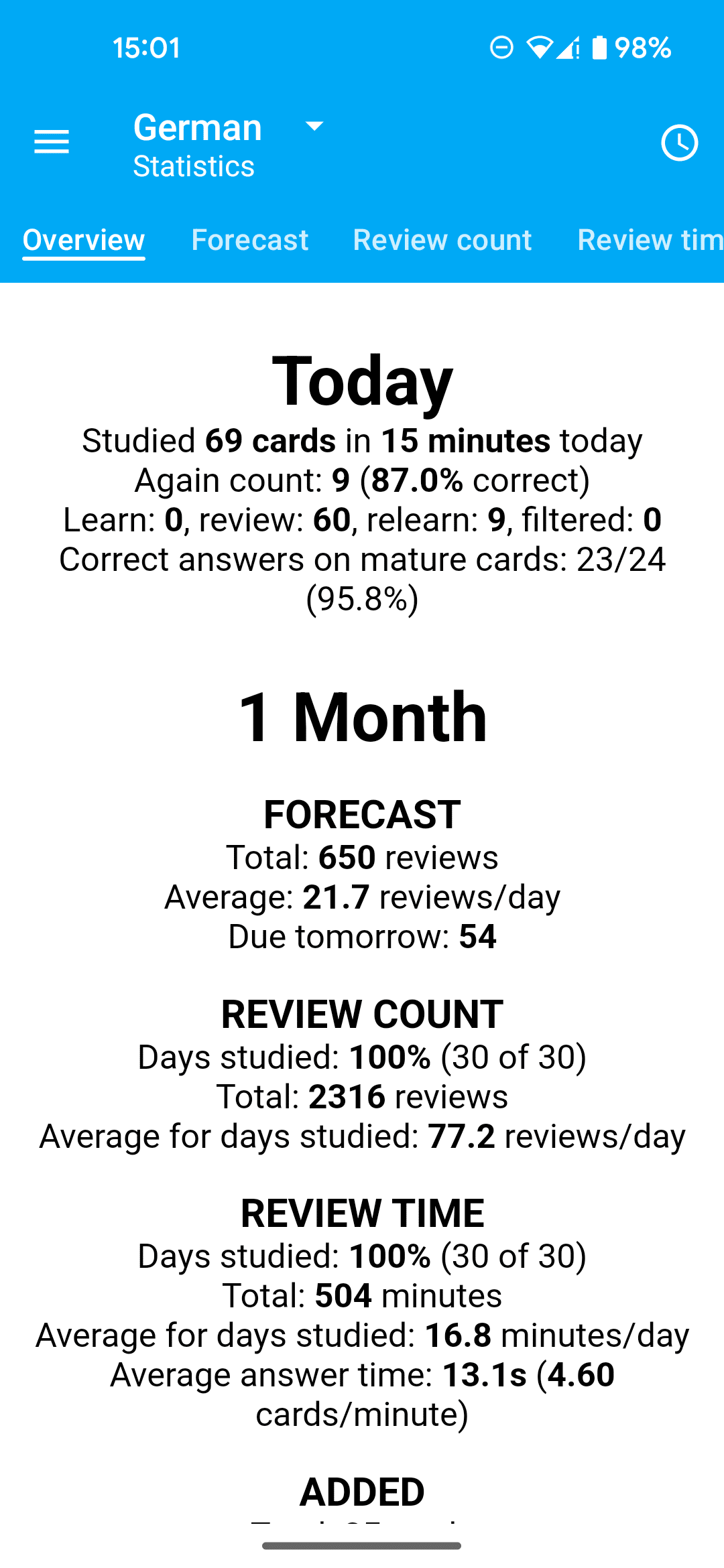

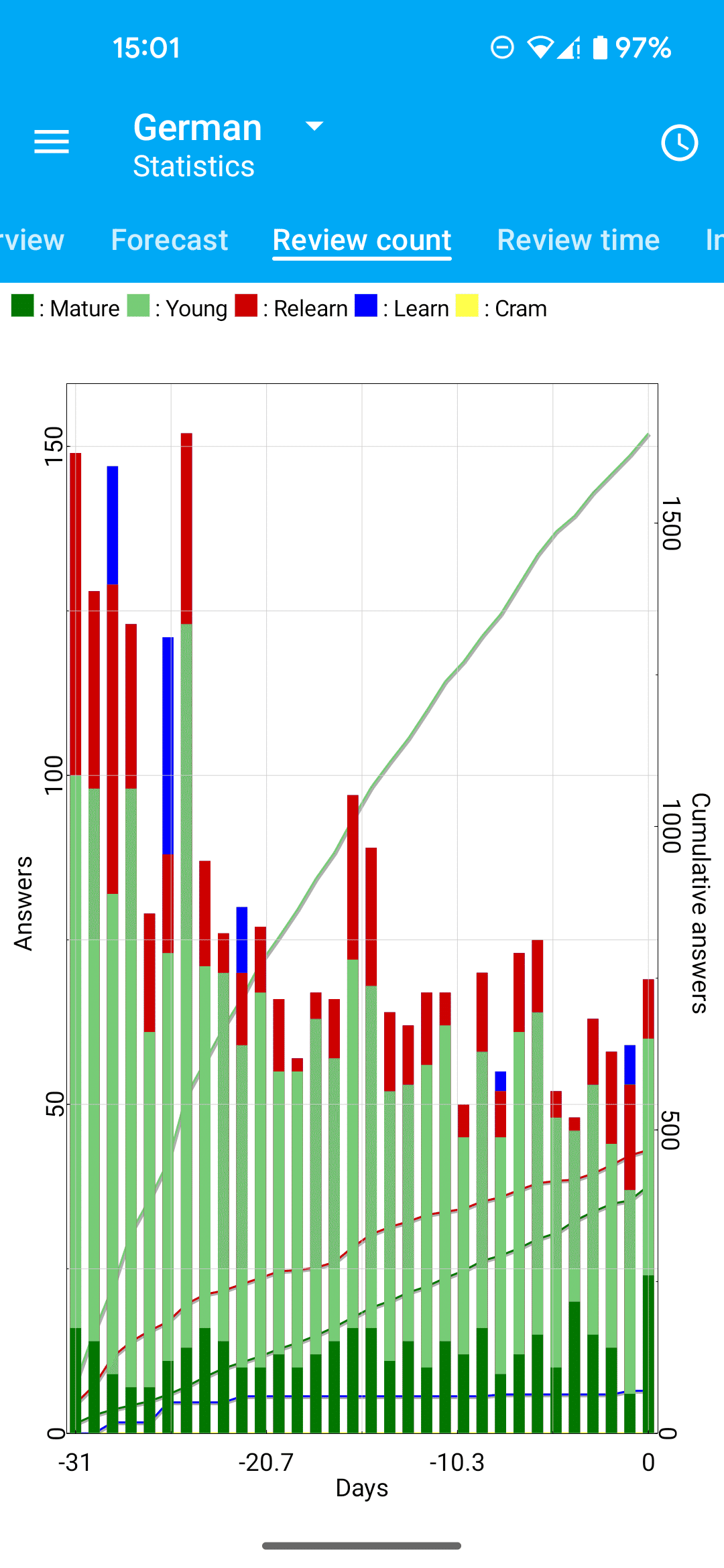

Statisticを見る

うちの夫のお気に入り機能。彼は統計とか数値化とかが好きらしくて、これを毎日眺めながらニヤニヤしている。

ここでは、自分のカードについて、どのくらいの正答率なのか、明日何枚のカードが出てくるのか、レビューカウントのバーチャート、自分がいつの時間帯に一番Ankiをやっているかなど、ありとあらゆる数値が出てくる。

reviewやnew cardsが出てくる数を制限する

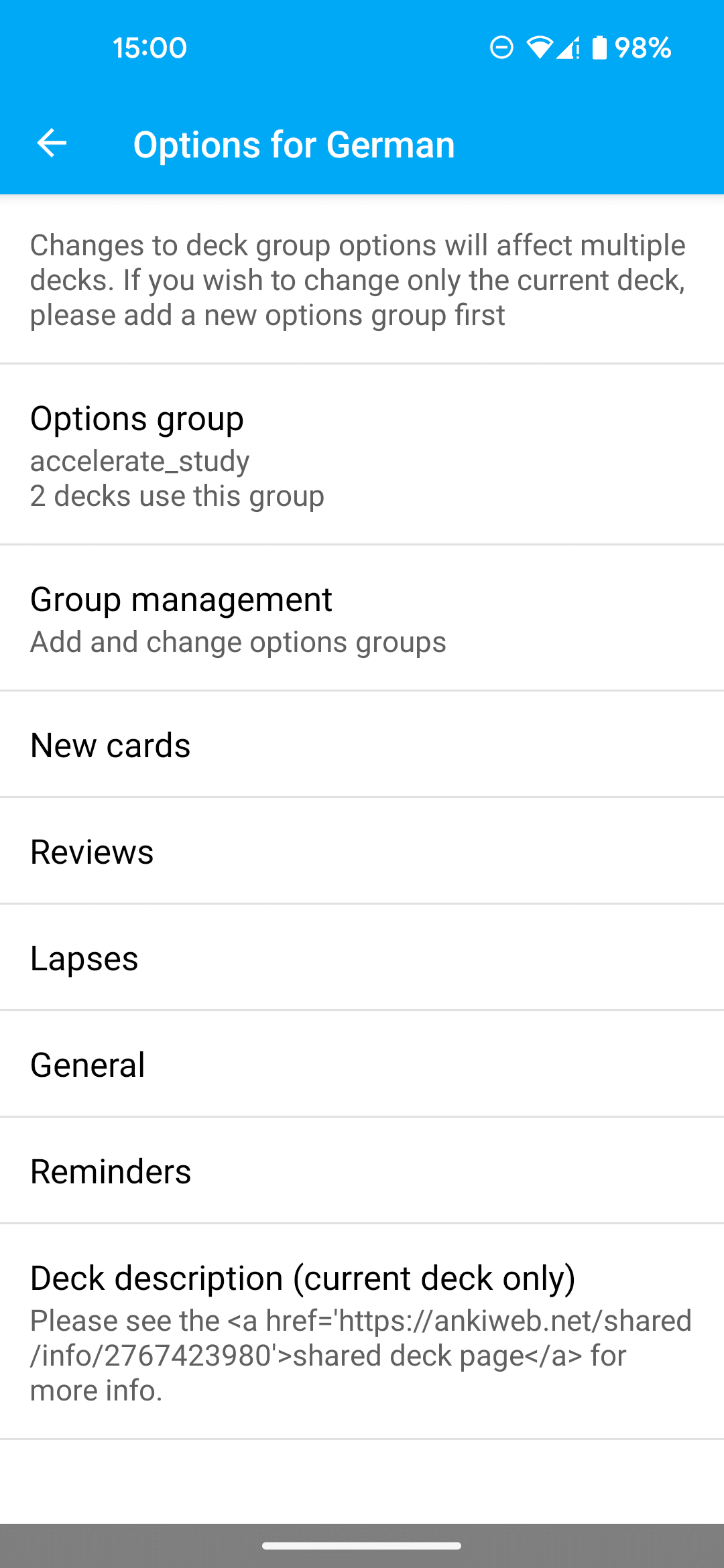

私がデックを複数作っている理由は、一日で出てくる合計枚数や新しい単語の数をコントロールしたいから。これは、デックオプションで変えらる。

最初に設定されているのはDefault というグループなので、ここでNew CardsやReviewsを変えてしまうと、全てのデックに対応されてしまうので、Group managementの所から自分のカスタムのグループを追加をするのがオススメ。

このデックはaccelerate_studyっていう自分で作ったグループを使っている。

この画面でNew cardsをタップすると、New CardやReviewの数、ステップの数なんかを自分で設定できるようになっている。正直、ステップの数に関しては、私はそのままが一番だと思うので触らなくてもいいと思う。

作ったグループは、デックのオプションの画面のOptions Groupというところで簡単に切り替えられる。

私の例だけど、accelerate_studyは新しい単語が15個出てくる設定、slowStudyはレビューで出てくる数は一日1つだけ、currently stop studyingは、新しい単語もレビューもゼロに設定してある。

ユーザー登録する

AnkiはパソコンやWebとも連動して使えるので、是非ユーザー登録をしておくとよい。

Syncをこまめにしておけば、スマホを変えた時の以降もスムーズになる。

AnkiWeb

Web版のAnki。iPhoneはAnkiが有料なので、最初にこのWeb版を使ってから使用感を試して見るのは大いにあり。

AnkiWebでは、かなり限定的な機能しか使えない(例えば、デックオプションなどは使えない)けど、単純にカードを追加する場合や、カードを学習する時には使える。

AnkiWebが使えると、いつでもどこでもパソコンからカードを追加したりできるので便利。スマホだと入力しづらい場合や、コピペをする場合は、手で入力するよりも早い。

次回の中級編でデスクトップバージョンをオススメするんだけど、そちらは沢山の機能があるから少しややこしくなっている。ややこしいのが苦手な方は、パソコンではWeb版を使うのが楽だと思う。

まとめ

初級編はこんな感じ。次回は中級編!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?