抗HIV治療ガイドライン2024年版【初回治療に用いる抗HIV薬の選び方】

こんにちは。Dr.Kです。大学病院に勤務しながら、HIVや感染症に関する知識の啓発を行っています。

初回治療に用いる抗HIV薬の選び方について2024年3月に改訂された抗HIV治療ガイドラインにそって解説を行いたいと思います。

現在ガイドラインで推奨されている抗HIV薬の大まかな特徴についてまとめました。

長文となっていますがお読みいただけると幸いです。

抗HIV薬選択の基本

2024年3月現在、日本で使用可能な抗HIV薬は、作用機序により6つのカテゴリー、合計で31種類の薬剤が承認されています。これらの薬剤を組み合わせた抗レトロウイルス療法(ART)が治療の標準となっています。ARTでは、より強力なウイルス抑制効果を持つ「キードラッグ」と、それを補足する「バックボーン」を組み合わせるのが一般的です。

臨床試験の結果から、非核酸系逆転写酵素阻害剤(NNRTI)、リトナビル(rtv)併用プロテアーゼ阻害剤(PI)、およびインテグラーゼ阻害剤(INSTI)がキードラッグとして優れた抗ウイルス効果を示しています。また、初回治療としてINSTIのドルテグラビル(DTG)と核酸系逆転写酵素阻害剤(NRTI)のラミブジン(3TC)の2剤療法の使用もエビデンスに基づいて支持されています。

一方、NRTIを使用せずにキードラッグ2剤のみを投与する試みもありましたが、従来の「NRTI2剤+キードラッグ1剤」の組み合わせの効果を上回ることはできませんでした。しかし、長期療養時代に入り、医療費抑制の観点からも2剤併用療法は選択肢の一つとして考えられるようになってきました。海外のガイドラインでも、一定の条件下ではありますが、DTG/3TCの初回治療としての使用が推奨されており、個別化治療の選択肢が増えています。

初回治療として選択すべき薬剤の組み合わせ

推奨薬

現在、初回治療として推奨されるARTには、以下の4つの選択肢があります。

NRTI 2剤 + INSTI 1剤

NRTI 1剤(3TC) + INSTI 1剤(DTG)の2剤療法

NRTI 2剤 + rtv(cobi)を併用したPI 1剤

NRTI 2剤 + NNRTI 1剤

抗HIV治療ガイドラインでは、初回治療として選択すべき抗HIV薬の組み合わせを「大部分のHIV陽性者に推奨される組み合わせ」と「状況によって推奨される組み合わせ」の2つに分けて提示しています。

後者は、臨床試験でのエビデンスはあるものの、実臨床での実績が少ないもの、または効果や薬物相互作用の点で前者と比較してやや劣るものです。

しかし、併存疾患、副作用、薬物相互作用、アドヒアランスの予測、患者のライフスタイルや希望などの理由で、「大部分のHIV陽性者に推奨される組み合わせ」が使用できない(または使用が好ましくない)場合には、治療の個別化が重要であり、「状況によって推奨される組み合わせ」を安心して投与することができます。

初回治療において大部分のHIV陽性者に推奨される組み合わせのイメージをを示しています。

このうち、1日1回1錠の合剤(STR)が3処方あり、すべてが1日1回で食事の制限のない組み合わせとなっています。

推奨の根拠となる各臨床試験の要約は、「HIV感染症および血友病におけるチーム医療の構築と医療水準の向上を目指した研究」班のホームページの「推奨処方のエビデンスとなる臨床試験」で確認することができます。

INSTI(インテグラーぜ阻害剤)

現在、初回治療として推奨されるINSTIは、ラルテグラビル(RAL)、ドルテグラビル(DTG)、ビクテグラビル(BIC)の3剤です。

ラルテグラビル(RAL)の特徴:

最初に開発されたINSTIで、薬物相互作用が最も少ない

食事と関係なく内服可能

1日1回内服(QD)の600mg錠が承認済み

比較的耐性変異が生じやすく、合剤がないため錠剤数が多くなる

ドルテグラビル(DTG)の特徴:

食事と関係なく服用可能

耐性変異は生じにくい(耐性バリアは高い)

合剤として、DTG/ABC/3TC(トリーメク配合錠)とDTG/3TC(ドウベイト配合錠)が承認済み

DTG/3TCは、HIV RNA量が50万コピー/mL未満、B型肝炎の合併がない患者に推奨

DTG/3TCを用いた診断後即治療のパイロット試験の19例[1]、および実臨床の22例[2]において血中HIV RNA量が50万コピー/mL以上の症例において良好なウイルス学的抑制を得たことが報告されているが、DHHSもEACSもDTG/3TCの適応となるHIV RNA量は50万コピー/mL未満としています。

ビクテグラビル(BIC)の特徴:

BIC/TAF/FTCの合剤(ビクタルビ配合錠)として承認済み

食事と関係なく服用可能

耐性変異は生じにくい(耐性バリアは高い)

INSTIを含む初回治療では、非核酸系逆転写酵素阻害剤(NNRTI)やプロテアーゼ阻害剤(PI)を含むレジメンよりも体重増加が大きいことが報告されています。これらのINSTIを含む組み合わせは、優れたウイルス抑制効果と忍容性を示しており、患者の状況に応じて適切な組み合わせを選択することが重要です。

PI(プロテアーゼ阻害剤)

現在、初回治療として推奨されるPIはダルナビル(DRV)です。DRVは、CYP3A4阻害薬であるリトナビル(rtv)またはコビシスタット(cobi)と併用することで血中濃度を上昇させる方法(ブーストPI)が推奨されています。

ダルナビル(DRV)の特徴:

1日1回の内服(QD)で良いが、食中・食直後の内服が必要

耐性変異が最も生じにくい(耐性バリアが最も高い)

CYP3A阻害薬との併用が必要なため、薬物相互作用に注意が必要

推奨される組み合わせ:

DRV + rtv 100mg錠

DRV/cobi 配合錠(プレジコビックス)

DRV/cobi/TAF/FTC 配合錠(シムツーザ)

DRV+rtvからDRV/cobiに変更した場合、中性脂肪が有意に低下することが報告されています。未治療患者に対する比較臨床試験で、DRV/cobi配合剤とTDF/FTC配合剤との併用に対して非劣性を示し、腎および骨への安全性は上回っていました。既治療患者を対象とした比較臨床試験でも、治療継続群に対して非劣性を示しました。

抗HIV治療ガイドラインでは、DRV/cobi/TAF/FTCを「状況によって推奨される組み合わせ」(BI)としています。食事の制限や薬物相互作用に注意が必要ですが、アドヒアランス不良が予測される場合には良い選択肢となります。

NNRTI(非核酸系逆転写酵素阻害剤)

現在、初回治療として推奨されるNNRTIは、リルピビリン(RPV)とドラビリン(DOR)です。

リルピビリン(RPV)の特徴:

RPV/TAF/FTC(オデフシィ配合錠)が使用可能

食中・食直後の内服が必要

治療前のウイルス量が10万コピー/mLを超える症例ではウイルス学的失敗率が高い

プロトンポンプ阻害剤(PPI)との併用は禁忌

QT延長を来す可能性があるため、その恐れのある薬剤との併用には注意が必要

半減期が長いため、アドヒアランス不良の患者では耐性ウイルスが誘導されるリスクが高い

ドラビリン(DOR)の特徴:

既存のNNRTIに対する耐性をもつ場合にも有効

薬物相互作用や中枢神経系への副作用が少ない

未治療患者に対するDRV+rtvおよびEFVとの無作為化比較試験において、非劣性が示された

192週までの長期評価で、効果と安全性が維持され、脂質や体重などの代謝系プロファイルが優れていた

INSTIとの比較試験の結果はまだ報告されていない

抗HIV治療ガイドラインでは、DOR+TAF/FTCを「状況によって推奨される組み合わせ」(BIII)としています。RPVは食事の制限やPPIとの併用禁忌など注意点が多いですが、DORは薬物相互作用や副作用が少ないという利点があります。ただし、INSTIとの比較試験の結果がまだ報告されていないため、推奨レベルはBIIIとなっています。

NRTI(核酸系逆転写酵素阻害剤)

キードラッグと併用するNRTIとして、抗HIV治療ガイドラインではTAF/FTC(デシコビ配合錠)とABC/3TC(エプジコム配合錠、ラバミコム配合錠)を推奨しています。薬剤選択に最も重要な要素はB型肝炎ウイルス(HBV)共感染の有無です。

TDF/FTC(ツルバダ配合錠)の特徴:

尿細管障害などの腎機能障害や骨密度の低下が生じる可能性がある

腎機能障害を有する患者や、腎機能障害をもたらす薬剤の併用、合併疾患を有する場合には注意が必要

抗HIV治療ガイドラインでは推奨薬剤表から削除

TAF/FTC(デシコビ配合錠)の特徴:

TDFの副作用を軽減

cobiまたはrtvと併用する際にはTAF含有量の少ないLT製剤(10mg)を使用

TDF/FTCからTAF/FTCへの変更後、脂質マーカーが上昇する場合があるが、臨床的意義は明らかではない

TDFを用いたレジメンよりも体重増加が大きい可能性がある

ABC/3TC(エプジコム配合錠、ラバミコム配合錠)の特徴:

海外のガイドラインでは、抗ウイルス効果の劣る可能性、虚血性心疾患の増加、重篤な過敏症の発生により、一時期推奨薬から外れていた

日本人の場合はABC過敏症の危険が低いと判断

外国人患者の場合には、HLA B*5701の有無の結果に基づいて薬剤を選択

抗HIV治療ガイドラインでは、日本人患者に対してはABC/3TCを推奨薬として位置づけています。一方、外国人患者の場合には、HLA B*5701の検査結果を考慮して薬剤選択を行うことが重要です。

代替薬

以前に「初回治療として選択すべき組み合わせ」であったDRV/cobi+ABC/3TCとRAL+ABC/3TCは、十分な臨床データの蓄積がないことから、2018年3月版以降の抗HIV治療ガイドラインでは選択すべき薬剤の組み合わせに含まれていません。しかし、TAF/FTCとTDF/FTCのどちらも使用できない状況では考慮する組み合わせとなります。

TAF/FTCは、TDF/FTCと比較して抗ウイルス効果は劣らず、腎機能や骨密度に対する影響が少ないことが示されており、日本人に対する効果や安全性が確立したため、2020年3月より抗HIV治療ガイドラインではTDF/FTCを選択すべき薬剤の組み合わせから除外しています。

EVG(エルビテグラビル)は、TAF/FTCとの合剤EVG/cobi/TAF/FTC(ゲンボイヤ配合錠)が使用可能ですが、薬物相互作用や食事の制限、耐性変異のリスクなどから、2021年3月より選択すべき薬剤の組み合わせから除外されています。

侵入阻害剤(CCR5阻害剤)のマラビロクは、CCR5指向性ウイルスを有する患者に対してのみ有効であり、使用時には指向性検査が必要であるため、初回治療に使用する意義は少ないと考えられます。

まとめ

処方経験の少ない医師は、初回治療として「大部分のHIV陽性者に推奨される組み合わせ」のいずれかを処方することが推奨されます。副作用や服薬率の維持に関する情報を参考に、個々の患者に最適な組み合わせを選択することが重要です。

抗HIV治療は長期にわたる治療であり、患者のライフスタイルや併存疾患、服薬アドヒアランスなどを考慮して、最適な薬剤の組み合わせを選択する必要があります。また、治療開始後も定期的なモニタリングを行い、副作用や薬物相互作用、ウイルス学的効果などを評価し、必要に応じて薬剤の変更を検討することが重要です。

副作用に関する配慮

近年開発された抗HIV薬は、副作用の頻度が大幅に減少しています。しかし、患者個々の臨床症状、検査所見、性格、職業、体質を考慮し、予想される副作用とバッティングしない薬剤の組み合わせを選択することが重要です。

ARTを開始する際には、副作用が生じた場合に外来で頻繁に相談できる体制を整えておくことが望ましいです。また、開始後早期に強い副作用が生じても、徐々に軽減する場合があることを患者に説明しておくことが大切です。

それでも副作用が軽減しない場合は、積極的に他の薬剤への変更を検討し、服薬率の低下を防ぐ努力が必要です。副作用への適切な対応は、治療の継続と成功に不可欠な要素といえます。

薬物相互作用に関する配慮

抗HIV薬の選択にあたっては、薬物相互作用に十分な注意が必要です。特に、コビシスタット(cobi)やリトナビル(rtv)はCYP3A阻害作用を有するため、他の薬剤との相互作用に留意する必要があります。この点は、併用薬が多い高齢者のレジメン選択時に特に重要です。

INSTIに共通する薬物相互作用として、2価金属イオンとのキレート形成があります。これにより、INSTIの吸収が阻害される可能性があるため、注意が必要です。

内服しやすさ(服薬率の維持)への配慮

ARTの成功には、高い服薬率の維持が不可欠です。過去の研究では、服薬率が95%を下回ると十分な治療成績が得られないことが示されていましたが、近年の薬剤では耐性バリアが高くなっており、90%以上の服薬率で高いウイルス抑制率が報告されています[3]。ただし、個々の症例では100%の服薬率を目指すことが重要であり、飛び飛びの中途半端な内服は避けるべきです。

服薬率を維持するためのポイントは、患者のライフスタイルに合わせた薬剤を選択することです。錠剤数、内服回数、食事の制限などを考慮し、患者と共に最適なレジメンを決定します。1日1回1錠の合剤(STR)が推奨されることが多いですが、患者とのシェアド・ディシジョン・メイキングが重要です。

ARTを開始する際には、無症状でも治療することの意義、服薬率と通院の維持の重要性について、患者に十分説明する必要があります。また、U=U(Undetectable=Untransmittable)の概念や、被災時にも治療の中断は避けるべきであることを伝えておくことも重要です。服薬率を維持するために重要なポイントが、表にまとめられています。

医療従事者は、「HIV診療における外来チーム医療マニュアル」を参考に、患者の服薬率維持のためのサポートを行うことが求められます。

ARTの成功には、患者のモチベーションが不可欠です。医療者は、患者との良好なコミュニケーションを通じて、治療の意義を理解してもらい、服薬率の維持に取り組むことが重要です。

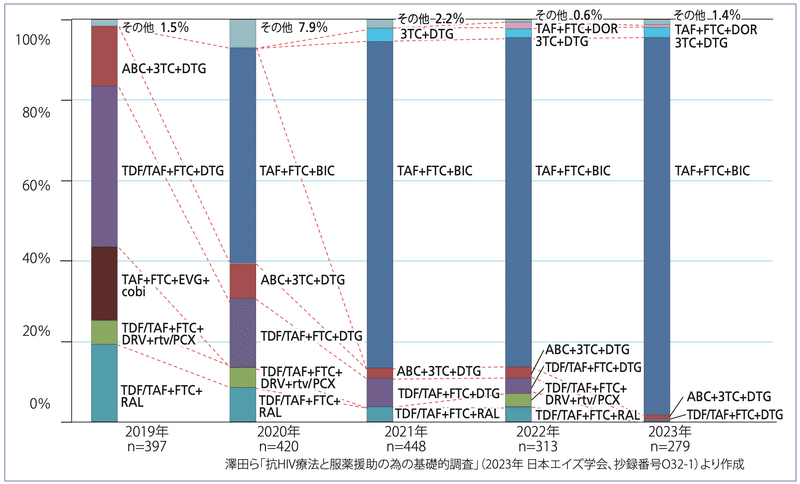

わが国で実際に使用されている抗HIV薬の組み合わせ

HIV診療の経験豊富な医師が実際に選択している抗HIV薬の組み合わせについて、日本の実態を紹介します。図は毎年実施している「服薬援助のための基礎的調査」から得られたデータで、初回治療に処方された抗HIV薬の組み合わせを示しています。ただし、最新のデータでも2023年3月までのものであり、すでに過去のデータであることを認識する必要があります。

「ガイドライン」は、現時点で最も良いと考えられる治療方針を示すものですが、より良い治療法の開発や新たな副作用の懸念の出現により、推奨薬剤は頻繁に変更されています。そのため、処方薬剤は時代とともに大きく変動しています。

一方で、ガイドラインにおける初回治療推奨薬が変更された場合でも、患者のアドヒアランスが良好でHIV RNAが抑制されており、問題となる副作用も生じていない場合、患者が変更を希望しないのであれば、当面は現在の治療を継続することは間違いではありません。

妊娠の可能性のある女性および妊婦に対する抗HIV薬の選択

妊娠の可能性のある女性に抗HIV薬を開始する前には、挙児希望の有無と妊娠の有無を確認し、適切なカウンセリングを提供することが重要です。HIV陽性の全ての妊婦は、可及的速やかに抗HIV薬を開始すべきです。母子感染予防に関しては、「HIV母子感染予防対策マニュアル」第9版に詳細が記載されています。

各薬剤の妊婦に対する位置づけについて:

ドルテグラビル(DTG):

過去に受胎時のDTG内服と神経管欠損のリスク上昇の可能性が報告されたが、最終的には統計学的有意差がないと結論づけられた

DHHS、EACSともに、挙児希望のある場合を含むすべての時期の妊婦にDTGを推奨

テノホビル アラフェナミド(TAF):

DHHS、EACSともにTAFを推奨薬として位置づけ

アバカビル(ABC):

DHHSでは推奨薬、EACSでは代替薬として位置づけ

ラルテグラビル(RAL):

DHHSでは代替薬、EACSでは推奨薬(400mg 1日2回投与)として位置づけ

ビクテグラビル(BIC):

DHHSでは代替薬として位置づけ

ダルナビル(DRV):

DHHSでは代替薬、EACSでは推奨薬として位置づけ

妊婦において推奨される治療は、TAF/FTC、TDF/FTC、ABC/3TCにDTG、DRV+rtv(1日2回投与)を組み合わせたものです。薬物相互作用のリスクが高い場合には、RAL(400mg 1日2回投与)が選択肢となります。

薬剤耐性検査について

抗HIV薬を開始する前に、薬剤耐性検査を行うことが推奨されています(推奨レベル: AII)。日本では、逆転写酵素領域、プロテアーゼ領域、インテグラーゼ領域の薬剤耐性検査を同時に依頼することができます。

検査結果を得るまでには約4週間を要するため、診療の早い段階で検査を依頼することが望ましいです。医療費助成制度の取得前に検査を依頼したい場合は、「国内流行HIV及びその薬剤耐性株の長期的動向把握に関する研究」班に依頼することが可能です。

ただし、耐性バリアの高い抗HIV薬を選択する場合には、薬剤耐性検査の結果を待たずに治療を開始することも可能です。検査の結果、薬剤耐性変異が検出された場合には、その結果をもとに治療薬を再検討する必要があります。

曝露前予防を行なっていてHIV感染症に感染した場合について

日本エイズ学会は、2022年11月に「日本におけるHIV感染予防のための曝露前予防(PreExposure Prophylaxis)利用の手引き」を発行しました。

しかし、2024年3月現在、日本ではTDF/FTCやTAF/FTCはHIV予防目的での薬事承認が得られていません。

PrEP利用者がHIVに感染する可能性があるケースとして、以下のようなものが挙げられます。

PrEP開始前のHIVスクリーニング検査を適切に受検していない場合

PrEP開始時にウインドウ期でスクリーニング検査が陰性の場合

PrEPのアドヒアランス不良の場合

これらの場合、HIVに感染後もTDF/FTCやTAF/FTCなどの不十分な2剤を気づかずに内服し続けることで、抗HIV治療開始前に薬剤耐性変異を獲得する可能性があり、本邦でもそのような報告があります。

PrEPを内服中にHIVに感染した場合の対応

抗HIV治療開始前に薬剤耐性検査を迅速に必ず行う。

検査結果が判明する前に医療費助成制度が取得でき、ARTを開始する場合には、サルベージ療法を考慮する。

TAF(またはTDF)とFTC(または3TC)に、DTGまたはBICまたはブーストされたDRVの組み合わせも考慮可能な選択肢である。

薬剤耐性検査の結果が判明してから、必要に応じて専門医療機関に相談し、治療薬を再考する。

また、海外などでカボテグラビル(CAB)注射によるPrEPを受けていてHIVに感染した場合、インテグラーゼ阻害剤に対する薬剤耐性変異を獲得している可能性があります。この場合も、抗HIV治療開始前に薬剤耐性検査を迅速に行い、結果が判明する前に治療を開始する場合には、TAF(またはTDF)とFTC(または3TC)にブーストされたDRVの組み合わせを選択することが推奨されます。

PrEP利用者におけるHIV感染時の対応は、薬剤耐性変異の獲得を防ぎ、適切な治療を早期に開始するために重要です。医療者は、PrEP利用者に対して、感染リスクとその対応について十分な説明を行うことが求められます。

COVID-19について

現時点では、いかなる抗HIV薬もCOVID-19に対する有効性が証明されていません。そのため、COVID-19予防を目的として、特定の抗HIV薬を選択する必要はありません。ただし、COVID-19流行下においては、予定通りの受診ができなくなる可能性も考慮する必要があります。そのため、医療者は患者に対して、手持ちの抗HIV薬に余裕を持てるように、受診タイミングを調整することを勧めるべきです。

参考文献

[1] Rolle CP, Berhe M, Singh T, Ortiz R, Wurapa A, Ramgopal M, Jayaweera DT, Leone PA, Matthews JE, Cupo M, Underwood MR, Angelis K, Wynne BR, Merrill D, Nguyen C, van Wyk J, Zolopa AR. Sustained Virologic Suppression With Dolutegravir/Lamivudine in a Test-and-Treat Setting Through 48 Weeks. Open Forum Infect Dis. 2023 Mar 1;10(3):ofad101. doi: 10.1093/ofid/ofad101. PMID: 36968959; PMCID: PMC10034754.

[2] Zhao F, Rao M, Chen W, Cai K, Zhang L, Xu L, Sun L, Liu X, He Y, Wang H. Dolutegravir Plus Lamivudine Dual-Drug Regimen in Treatment-Naive HIV-1-Infected Patients With High-Level Viral Load: Preliminary Data From the Real World. J Acquir Immune Defic Syndr. 2022 Oct 1;91(S1):S16-S19. doi: 10.1097/QAI.0000000000003053. PMID: 36094510.

[3] Gordon LL, Gharibian D, Chong K, Chun H. Comparison of HIV Virologic Failure Rates Between Patients with Variable Adherence to Three Antiretroviral Regimen Types. AIDS Patient Care STDS. 2015 Jul;29(7):384-8. doi: 10.1089/apc.2014.0165. Epub 2015 Jun 4. PMID: 26114665.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?