西古見レポート @33

西古見 ①

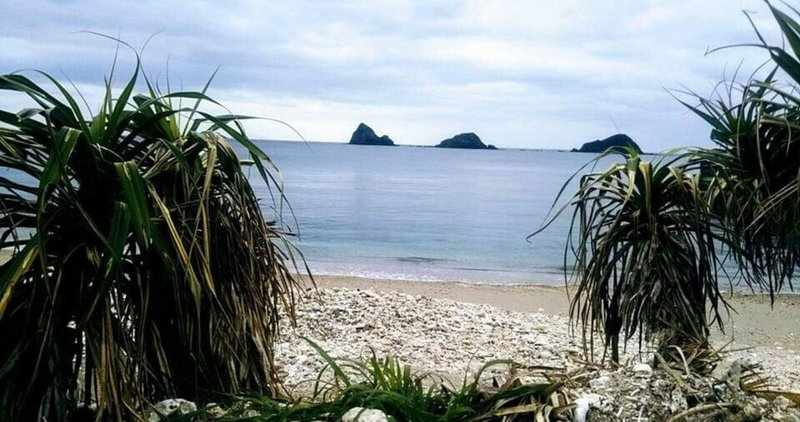

海の青は空の青を反射して青になる。空は灰色に雲っているのに西古見の海はどうしてこんなに青いんだろう。

その青の海に3つの立神が連なっている。ウキヌタチガミ(沖の立神)、ナハンヌタチガミ(中の立神)、ネィッヌタチガミ(根の立神)。海のはるか彼方の理想郷ネリヤカナヤの神は、この三連立神を伝ってこの地にやってくる。

神は西古見の大自然を守り、そして人々は大自然に守られている。人は大自然を愛し神を愛している。

ある日「利権」という名の一滴の黒い雫がこの地に落ちた。一滴の雫はたちまちこの地の長を侵し、灰色に広がった菌は人の心にまで浸入してきた。でも、神を大自然を信じる人にけっして菌は入らない。西古見の人々に菌は入らない。人を蝕むものはいつだって自分自身なのだ。

今、海の彼方からネリヤカナヤの神ではなく飢えた悪魔が来ようとしている。3つの立神を踏み崩し、西古見の美しい珊瑚の石垣を壊しにやってくる。悪魔を招くものもまた灰色に侵されたこの地の人間なのだ。大自然を蝕むものもいつだってこの地の人なのだ。

西古見の海があんなに青いのは、灰色に侵されない西古見の人々の心が反射されているからなのだと思う。どんなに空が曇ろうと、強い意志を持った西古見の人たちの透明な心が反射してあんなにも眩しい青になるのだろう。

海の彼方に理想郷などありやしない。海の彼方に神などいない。この西古見の地こそ理想郷であり、大自然を愛する人の心こそ神なのだ。神は自分自身の中にあるのだ。

西古見 ②

奄美本島と加計呂麻島の間にある大島海峡は、突き出た岬や入江の多い複雑なリアス式になっている。そのためこの海峡周辺は戦時中、旧日本軍の重要な軍事拠点のひとつになっていた。

西古見にも、旧陸軍の兵舎・弾薬庫・砲台・掩蓋式観測所、と多くの軍事施設が残っている。戦争の悲惨さを語り継ぐためにもこれらの戦跡は残しておかなければならない。

旧陸軍の兵舎。今は草木に覆われている。

弾薬庫の入口はガジュマルの根が蔓延っている。何かを物語っているようだ。

砲台。直径5mほどか、この上に大砲が設置されていたのだろう。前に見たときは草に覆われていたが、きれいに取り除かれいた。

掩蓋式観測所。大島海峡が一望できる。ここから敵艦や敵機の方向と距離を観測し、砲台へ報告していた。実際に攻撃していたかどうかは不明だ。

奄美の光と陰がここには色濃く残っている。だからこそこの島は美しく愛しいのだと思う。

西古見 ③

再び西古見へ向かう。

前回は掩蓋式観測所までしか行けなかったが、今日はその先さらに西に進み曽津高崎灯台に行ってきた。たぶんここが奄美の最西端(のはずだ)。

その灯台までの道のりが・・またすごかった。山の斜面にむりやり造ったと思われる道が幅1mほどしかなく(狭いとこは1mもない)、足を踏みはずしたら崖から奈落の底だ。おまけに崖崩れはあるし道は陥没してるし・・・。

明治29年、奄美群島で1番最初に建設されたのがこの灯台だ。台湾航路の安全のために設置・点灯された。太平洋戦争時には激しい空襲にあい、岬の先端付近の朽ちかけた塀にはその銃弾跡が今でも生々しく残っている。

明治時代から、大正、昭和、平成、そして令和、5世代を生き抜いてきた曽津高崎灯台。老朽・改築をくりかえして今でも本土~奄美諸島~沖縄間の安全航海のために現役で活躍している。いや、安全航海のためだけではない。西古見の将来を、そして奄美大島の将来を、これからもずっと照らし続けるのだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?