麻雀を教えるということ(新米講師の悩み3選)

はじめに

麻雀を長く続けていると、ふとしたことから麻雀を教えてほしいと頼まれることがあります。

友人だけではなく、職場の同僚や先輩後輩、上司に至るまで…

最近では、ネット麻雀で団体リーグ戦などに参加した際に、同じチームになった人から牌譜検討などを頼まれるケースも多いのではないでしょうか。

今までは麻雀を教わるだけ・打つだけだった人が突然講師役となるので、戸惑うことは多いと思います。

今回は、今まで私が聞いてきた、講師なり立て(新米講師)の人の悩みを特に3つ選び、私なりの回答を示したいと思います。

※新米講師から掲載許可済み

なお、本記事では教わる側を生徒と呼称します。

麻雀を教えるにあたって

例えば、平澤元気さんの下記記事のように、人に上手に教えるために必要な能力として

(1)うまく要点を整理したり、優先順位をつけることで必要な知識を絞ってわかりやすく伝えること

(2)相手が何をわかっていないか、何を知りたいかを察すること

の2つを述べられています。

麻雀を「教える」のに必要な能力|平澤元気 (note.com)

※平澤さんから紹介の許可をいただいております。

もともと、生徒側は知識のない状態からスタートするため、新しいことを学ぶ分、講師側から言われたことを順々に飲み込んでいきます。

その際、(1)を実践せずに優先順位バラバラで説明してしまうと、生徒側の理解が追い付かなかったり、要点の整理に時間を要したりします。

本件は 悩み1:生徒にどう伝えたら理解してもらえるか分からない にまとめて記載します。

また、(2)については、言うは易し・行うは難しの問題ですが、解決する必要のあるものです。

生徒側が要求していないものを提供するのは、効率の良い教え方とは言えません。

本件は、悩み2:生徒が何を悩んでいるのか分からない にまとめて記載します。

さらに、麻雀を教える・教わるの関係は、結局のところコミュニケーションであって、この点も新米講師を悩ませると思います。

NAGAの表情を冒頭に置きましたが、せっかく教えた内容が記憶に残るものになるよう、コミュニケーションの時間が楽しいものになるよう、生徒側の言葉に感情豊かに返答する意識は必要だと認識しています。

本件は、悩み3:生徒と講師とで麻雀への熱量が異なる にまとめて記載します。

悩み1:生徒にどう伝えたら理解してもらえるか分からない

何を切るか悩んでいる生徒に対する回答には、結論→切る候補→理由 の順で伝えるのが良いと考えます。

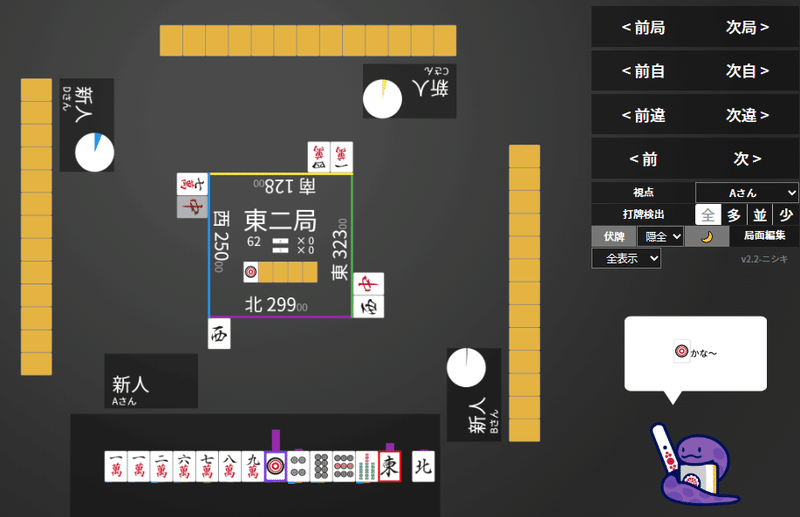

たとえば、下記であれば、以下のように説明します。

東2-0-2 打東のところ、打1pとしそうです。(結論部分)

→ 打牌候補は、1p・東です。(切る候補部分)

(以下、理由部分)

この手は手役としてはマンズの一通・ホンイツ・チャンタ・789の三色のいずれかが考えられますが、いずれも遠いです。ドラが無い点でも打点的価値が低いです。

また、現時点でブロックが足りておらず、役無しで、手役も遠いので、速度的価値も低いです。

東を残し打1pとすることで、役牌である東が重なった際に速度が向上するだけでなく、上記の手役(ホンイツ・チャンタ)を完成させるうえでも役立つため、打1pとしそうです。

このような説明であれば、生徒側は「この講師は一体何を切りたくて説明しているのだろう」といった不安を抱えることは少なくなります。

また、生徒の選択が講師の候補に含まれているか先に明示することで、選択の差が微差かどうかをはっきりさせることができます。

(格付けチェックで出てくるような "絶対にアカン牌" を選択していないことが確認できるという点でも、候補の明示はメリットがあります)

さらに、打牌理由についても、上記例では現時点でドラの2pについて触れていません。

これは、最小限の回答で解決することを狙った伝え方です。

必要な知識に絞った伝え方をし、生徒側が「ドラ2p傍の1pなのに、切っていいのか?」といった疑問が生じたときに、改めて回答すればよいものだと考えます。

まずは最小限を回答し、生徒側が疑問に思ったとき(要求されたとき)に補足することで、生徒側も交えたコミュニケーションをとることができ、理解の促進に繋がります。

悩み2:生徒が何を悩んでいるのか分からない

そもそも生徒が何を悩んでいるのか分からない場合は、生徒の考えに対して "なぜ" を問いかけてみることをお勧めします。

麻雀は、手牌14枚を比較し、14枚中1枚を選択して打牌することを行い続けるゲームですので、その打牌理由に対して深掘りを行うことが大事だと考えます。

前提として、ゆうせーさんの下記記事でも取り上げられているように、麻雀を学ぶうえで土台はとても大事です。

麻雀を学ぶ上で本当に大切なこと|ゆうせー (note.com)

※ゆうせーさんから紹介の許可をいただいております。

「まずは基本をしっかりしてから応用に向かおう」との記載にある通り、基本はしっかりしているか・応用の話をするべきかを明らかにするために、生徒に欠けているものが何かを探すことが講師には求められます。

具体的には、"なぜ、その牌を打牌したのか・その牌を残したのか" を深掘りしていくと、生徒に欠けているものが見えてくると考えます。

いくつか例を示します。

打牌理由が曖昧である

(こっちの方が良さそう・ツモってきそう など)打牌理由が誤っている

(有効受け入れ枚数の数え間違い・点数条件見落とし など)打牌理由が不足している

(自分の手牌14枚だけで判断し、他家のリーチを考慮していない など)知識のインプットはできているが、アウトプット(出力)ができていない

(打牌理由の出力に時間がかかっていて、制限時間内に正しい牌を選択できない など)打牌理由が二転三転する

(負けすぎてメンタルがよろしくない・私生活がひっ迫していて麻雀に集中できる状態でない など)

何を悩んでいるのかが明確になると、教えるべき内容も定まってきます。

質問を具体的にするほど、回答も具体的にすることができます。

ゆっくりでいいので、生徒と講師とで何を悩んでいるのかを一緒に明らかにできれば、それだけでも教える・教わるのコミュニケーションに意味はあるのではないかと考えます。

悩み3:生徒と講師とで麻雀への熱量が異なる

生徒>講師 の場合

生徒のやる気があるときこそ、生徒の実力が伸びやすい時期と考えたいです。

この時期を逃さないために、少々無理をしてでも時間を作るか、場合によっては代打の講師を信頼できる人に頼むことをお勧めします。

VC不可であれば、テキストでのみ回答するなど、手段を変更するのも一つだと考えます。

また、目線を変えて、人に教えることも自分の実力の向上につながると考えるのも一つです。

人に説明するには打牌理由を言語化する力が必要です。

打牌理由が曖昧であれば人に説明することはできないため、人に教えることで自分に欠けているものを発見することができるかもしれません。

生徒<講師 の場合

自戒の念を込めて記述しますが、教えたがりになっていないか、ご自身を見つめ直したいです。

また、生徒側の言葉に感情豊かに返答し、生徒側の熱量を引き出すことも大事です。

生徒側の悩みを一蹴するだけではなく、ときには共感することも必要だと考えます。

検討中に生徒側の熱量が低下した(疲れてきた など)と感じたら、要点をまとめて切り上げ、また生徒の熱量が向上したときに改めて続きを検討することも一案です。

おわりに

このたび、"生徒への伝え方"・"生徒の悩みの理解"・"熱量の差" という3つについてまとめました。

麻雀を学ぶルートは数多くあるがゆえに、麻雀を教える機会というものはとても貴重なものだと考えます。

得られた機会を良いものにしてもらいたく、本稿を記述しました。

参考になれば幸いです。

ここまでお読みいただきありがとうございました!

※打牌理由の言語化の詳細には今回触れませんでした。

次回以降にまとめたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?