あなたは「はときいん」を知っているか

予言しよう。この記事は、伸びない!😆

知っている人なら、タイトル画像を見なくても「ニヤリ」としたと思うが、大半の人は「なんだそれ?」と思ったのではないか。

しかし、80年代90年代からコンピューターに親しんでいた人なら、聞いたことぐらいはあるのではないだろうか。

今回は「親指シフト」キー配列について書いてみる。

最近はスマホでフリック入力も普通になってきたし、音声入力も割と使い物になるという話もあるし、実際前回のボランティアレポートはほとんど全部iPhoneで書いた。

とはいえ、普通はツラツラと長い文章を入力するような場合にはやはりPCのキーボードの方が向いているだろう。

この記事を読んでいる方々も、大半は普段「ローマ字入力」をしていると思う。中には「かな入力」の人もいるかも知れないが、少数派だろう。

日本語入力の歴史

コンピューターへの日本語入力は、苦難の歴史だった。なにしろ日本語はひらがな・カタカナのそれぞれ50音だけでなく、常用漢字だけでも2,000字以上(読みのバラエティはその倍)、JIS漢字コードに定義されているものは1万字を超える。

1950年代に始まった黎明期の日本語電送は、専用の文字盤を使うものだった。しかしそれは「活字を拾う」がごときもので、当然庶民が扱えるものではなかった。

その後もいくつかの方式が提案されたが、いずれも熟練が必要なものばかりで、一般に普及させるには無理があるものだった。

このままでは、日本での(60年代に掛けて急速に発展しはじめた)コンピューターの普及が遅れてしまう。「漢字を廃止しよう」とか「英語を公用語にすべき」などという極論を唱える学者が現れたほどだった。

その状況は、1960年代に革命が起きて一変することになる。今では誰もが普通に使いこなしている「かな漢字変換」の発明である。

これが端緒となり、70年代にいわゆる「ワードプロセッサ」が開発されると一気に普及することになる。80年代には雨後の筍のごとく各社から新製品が発売され、漢字辞書がどんどんと高性能化し、かな漢字変換の効率は良くなっていった。

この時、最初に普及したのはローマ字入力方式で、現在でも最も一般的な入力方式である。理由は至極当然で、当時既に普及していた英語タイプライターの「QWERTY配列」さえ覚えてしまえば、あとは「かな」を「ローマ字」にすることですべての文字を入力できたからだ。

しかし、この入力方式には一定の問題があった。

QWERTY配列とは

そもそも、英語タイプライターの「QWERTY」配列そのものも、本来なぜそういう配列になったのかというと「タイプライター」という機械の構造的制約によるものだった。

アメリカものの戦争映画などでタイピストや秘書がこのような機械でバシバシとタイピングしている光景を見たことがあると思う。文字キーそれぞれが機械的に活字のアームに連結されており、打鍵するとそれがスイングしてインクリボンを通して紙にたたきつけられるのだ。

アームは円弧上に広がっているが、打ち込む位置は常に中央である(紙を巻いたドラムが一文字打鍵するごとに左へ移動する)。

この時、もしむやみやたらに打鍵すると何が起きるかというと、中央めがけてスイングしてきた活字アームが絡まってしまうのだ。それでは当然高速に打鍵を続けることができない。

QWERTY配列は、一般的な英文を入力する際に「なるべくアームが絡まない」ように研究されたものなのだ。(※ただしこれには諸説ある模様)

つまり「アームが絡まない」ことこそが高速打鍵のための肝であり、実際の英文を構成する単語内のアルファベットの出現頻度とは関係ない、ということになる。(※関係ある、研究された結果という説もある)

だとしても、コンピューターで文字入力・処理ができる現在では意味のない制約ということになる。もし、一般的な英文でアルファベットの出現頻度に応じて左右と上下三段にキーを効率的に配置してあれば、もっと入力しやすいキーボードになった筈だ。

実際にそれを狙ったキー配列もあって、有名なのはDVORAK配列だが、使っているのは極一部のマニア(?)だけといった状況だ。

ローマ字入力の欠点

話がそれてしまった。日本語入力の話に戻る。ローマ字入力は、とっつきやすさもあって一気に普及した。しかしその入力効率は決して褒められたものではない。

例えば「パリ五輪出場を決めた競泳・池江璃花子」(かな27文字)をローマ字入力するためには、以下のようになる。

PARIGORINSHUTUJOUWOKIMETAKYOUEI/IKEERIKAKO

実に42文字にもなる。1.5倍以上だ。しかもそのキーの配置は出現頻度や母音・子音の関係などとは全く無関係であるから、運指はバラバラ、指が絡まりそうになって非常に打ちづらい。

じゃあ「かな入力」なら良いかというと状況はもっと酷い。一般に市販されているキーボードに印字されている「JISかな」配列は、(わざわざ絵を上げなくても良さそうだが)以下の様になっている。

こうなった理由はこれまで気にしたこともなかったが、調べてみるとものすごく複雑な経緯を経ていることが分かった。ただ、経緯はさておきこの配列には致命的な欠点がある。逆に言うと、だからこそ普及していない。

JISかな配列の欠点

一つは主要なキー配置が4段に広がってしまっている点。通常、両手の指は「F」と「J」に人差し指を置く下から二列目「ホームポジション」から上下に移動させて打鍵するのだが、数字キーのある四列目は指だけの移動ではかなり打ちづらく、手のひらを移動させないと届かないことが多い(ゆえに数字キーのタッチタイピングは難しい)。

しかしJISかな配列では、普通に四列目も使わないと話にならないため、しょっちゅう手をホームポジションから離して打鍵しないといけなくなる。当然打鍵スピードは遅くなってしまうし、タイプミスを誘発しやすい。

もう一つは「逐次打鍵」が必要になること。逐次打鍵とは要は「シフトを押しながら」打つこと。キートップ上の段に印字されている「ぁぃぅぇぉゃゅょっを゛゜、。」これらの文字を入力するためには、いちいち「シフトキーを押しながら」該当のキーを打鍵しないといけない。

これまた打鍵スピードが落ちるし、打ち間違いの元になる。

これらの欠点を改善すべく「新JISかな」が制定されたのだが、それも「一部改善したような、してないような」という有様だったため、全く普及することなくいつの間にか無かったことにされているようだ。

とうとうと述べたものの、これらはおおよそ「見りゃわかるじゃん」というような話だった。ことほど左様に、一般的に普及している日本語入力方法には欠点が多かった。そこへ救世主となるべく表れたのが「親指シフト」である。

親指シフト

親指シフトは、日本語ワープロの黎明期である1979年に当時の富士通が開発した。当初は富士通製のコンピュータやワープロ等にしか搭載されていなかったが、後年「日本語入力コンソーシアム」によって若干改良された「NICOLA配列」になり、一部の他社製品で採用された例がある。

有名なものではキングジムのポメラ。ただし逆に言うと他にはほとんど無いと言って良い。

さて、では親指シフトは一体何がどう優れているのか?なのになぜ普及しなかったのか?について詳しく解説していく。

配列の妙

そのキー配列および打鍵方法の特徴は以下のとおり。

50音のかな文字をすべてホームポジションから手を離さなくて良い三段に収めている

一つのキーに二つの文字を割り振り、その切り替えを親指キーの同時打鍵で行う

濁音は「逆の親指キー」を利用する、というシンプルかつ合理的な作法で実現

一般的な日本語を解析し、頻出する文字をホームポジション周辺に集めている

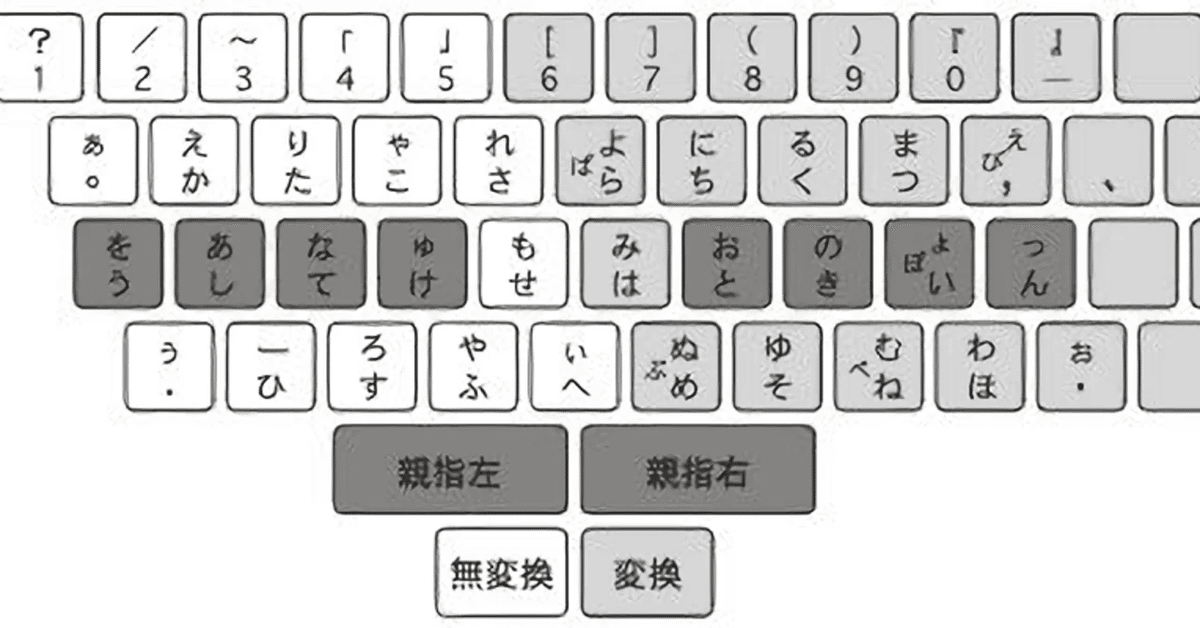

扉に貼ったキー配列の画像を見るとわかるとおり、

この右手「シフト無し」の並びが、タイトルの「はときいん」であり、親指シフトを習おうとすると最初に目にする文字列なのだ(次が「せけてしう」)。

三段にすべて入っているから、少なくともかな文字を入力しているうちはホームポジションから指を離さずにずっと打ち続けられる(慣れると頻出する記号類もだいたいいける)。

同時打鍵

最大の特徴はやはりこの「二つ目の文字」を「親指キー」の「同時打鍵」で出すところにある。

普通、英字入力などで大文字を出すときには「先にシフトキーを押してから」該当のキーを打鍵しないといけない(上にも述べた「逐次打鍵」)。しかもシフトキーは通常小指のところにある。

小指はそんなによく動く指ではないし、シフトキーは小指をちょっと器用に動かしながらでないと押せない位置にある。JISかなで一部の文字入力が非常にやりづらいのもこのせいだ。

ところが、親指シフトではこの切り替えを親指で行うので、シフト操作の負荷がほとんどない。親指はよく動くし、シフトキーはスペースキーの位置にあるからホームポジションのまま打てる。

さらに親指シフトキーと該当の文字キーを順番に押すのではなく、同時に打鍵できる。これも打鍵効率の面で非常に大きい。使い慣れると「指が喋る」ような感覚を得られるのだ。

クロスシフト

そして濁音入力について、非常に巧妙な仕組みで実現している。通常「は」のキー(英字の「H」キー)を「右親指キー」と同時打鍵すると「み」が入力される(親指シフトユーザーは「みおのょっ」も覚えている)。

ところが、この時「は」キーと同時に「左親指キー」を押すと「ば」が入力されるのだ。これは認知的に「あー、逆の親指キーを押せば濁音になるのだな」とすんなり理解できるため、練習時に新たに濁音の位置を覚えたりする必要がない。これを「クロスシフト」と言う。

配列をよく見ると分かるが、濁音を形成するかな文字は、必ずシフト無しで打鍵できるように(キートップの下段)なっている。

※残念ながら半濁音についてはこの限りではないが、新たに覚えるのは5カ所だけでよいため、大した負荷ではなかった。

これにより、親指シフト入力では、基本的に「かな文字の数だけ打てば良い」ということになり、現在「ある程度ユーザーがいる」入力方法の中では最も効率が良い。その速さは打鍵数の単純計算では1.5〜1.7倍程度だが、ローマ字のように指が絡まるような打ちづらさがないため、感覚的には2倍以上になる。

※2ストローク入力など、さらにマイナーかつ専門的な入力方法もあるが、さすがに土俵が違いすぎるため比較対象にするのは憚られる(というか、良く知らない)。

ホームポジションの重要性

最後に、ホームポジションがこの謎の「はときいん」「せけてしう」になった理由だ。これは当時の新聞記事や小説など様々な文献から日本語の頻出文字を解析した結果、最もよく使われるものから順に並べたため、ということだ。

だからホームポジションの一列だけ(はときいん、せけてしう、ばどぎ、ぜげでじゔ、みおのょっ、もゅなあを)で、かなりバラエティに富んだ日本語を記述できてしまうという。

これらの数々の工夫により、一旦親指シフトに慣れてしまうと、日本語入力が非常に速くなる(私の記事がやたら文字数が多いのも、そのせい)。速いだけでなく、快適なのだ。

しかし、それは裏を返すと「とっつきにくい」という事になってしまう。さらに残念な事に当時の富士通にはこの配列を業界標準にするだけの力が無かった。一時期「新JIS」を親指シフトにしよう、という機運が盛り上がったこともあったのだが・・・

そんなわけで「なんかわかりにくいし、欲しいパソコンでは使えないし、ローマ字の方が簡単じゃん?」という理由でほとんどの人は親指シフトには見向きもしなかった。当時NECのPC-98が市場を席巻していたが、もし富士通のFMシリーズが覇権を握っていれば、あるいは状況は違っていたのかもしれない。知らんけど。

最悪の欠点

もう一つ、正直に書こう。実は親指シフトには痛い欠点がある。それは「ユニバーサルデザイン」では無いことだ。

ユニバーサルデザインとは、一言でいうと「健常者も、そうでない人もちゃんと使える」ように配慮されたデザインのことだ。

親指シフトの最大の特徴である「同時打鍵」がここで災いする。もし、片手を怪我してしまったら?普通のキーボードなら「ああ面倒だなぁ」と言いながらも、もう一方の手でポチポチとどうにか入力できるだろう。

ところが親指シフトキーボードだと、これが「詰んでしまう」のだ。上述した「クロスシフト」による濁音入力をするためには、必ず両手を使わないといけないためだ。

実際私も、手を怪我したり、片手が使えない状況で「詰んでしまった」ことがある。苦労しながら使える指でどうにかクロスシフトしてやり過ごすか、指が治るまで待つしかない。実際にはそこまで困ることはごく稀にしか起きないのだが・・・

そろそろ思いが熱すぎ(暑すぎ?)てそっ閉じした人が続出している頃かと思う。まだ読んでいるのは随分奇特な方とお見受けする(笑)。もう少しだけお付き合いいただければ幸いである。

ご存知のとおり現在では富士通ですらその継続を断念してしまい、公に販売されている親指シフトキーボードの機種は上記のポメラぐらいである。

さて「無くなった筈」の親指シフトキーボード入力についてなぜ私がこんなにも熱く語るかというと、それは「今もずっと使っているから」に他ならない。えっどうやって?

エミュレーター

世の中良くしたもので、親指シフトの熱烈な支持者の中には、ソフトウェア開発に長けた人たちも沢山いた。彼らは、富士通機以外のPCやMacでも親指シフト入力ができるように、ソフト/ハードのエミュレーターを次々に開発してくれた。

その後現在に至るまで、数々のOSの変遷にもめげず脈々とその系譜が受け継がれているおかげで、いまだに私は自宅のMacでも、会社のPCでもほとんど不自由なく親指シフト入力をすることができている。

※例外はiPadで、こればかりはまだまともな解決法が編み出されていない。

「でも、普通のキーボードだとそんなへんなシフトキー」は無いのでは?」そのとおり。しかし、都合の良いことに一般的な日本語キーボードにはスペースキーの隣に「変換/無変換」キーもしくは「英数/かな」キーがある。

これらをソフトエミュレーターで親指キーに化けさせることで親指シフト入力ができるのだ。私の場合、Windowsでは「やまぶきR」、Macでは「Lacaille(ラカーユ)」を使っている。

「しかしキートップは普通のJISかなのままなのでは?」そのとおり。でももう重症の親指信者はとっくの昔にタッチタイピングを会得しているので「そんなの関係ない」。そもそも親指シフトに限らず、タイピングの練習時に重要なのは「キートップを見ないこと」なのだ。

親指シフトは不滅です

と言う訳で、本家が「いち抜けた」してしまったにもかかわらず、依然として親指シフト入力(と、いくつかの傍流)を支持する人たちはいまだ絶えることがない。

私も一応ローマ字入力でもタッチタイピングはできる(人のPCを借りるときなど)が、遅いし、不快なのでなるべくやりたくない。

とくに物書き界隈では、その入力効率、上にも書いたように「指が喋る」感覚を得られることから「これでないとダメ」とまで言う人が結構いる。

有名なところでは高橋源一郎氏、宮部みゆき氏、曾野綾子氏、猪瀬直樹氏などそうそうたる顔ぶれが見られる。

ここまで生き(読み)残っている人がどれだけいるのか分からないが、ここからさらに「んー、じゃあひとつ俺も親指シフトやってみっか」となる人は・・・ほぼ居ないだろう。もしそんな絶滅危惧種のような方がいれば、(さらに熱い)下記サイトなどを参考にしていただければと思う。

おわり

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?