コーヒーブレイク5回目:ベトナム・日本関係(エマニュエル・トッドのベトナム論)

明けましておめでとうございます!桐島です。

第3回のコーヒーブレイクに続いて、ベトナムを取り上げます。

今回は、ベトナムと日本の今後の関係を探りたいと思います。

私のサークルの後輩は、某J●Bという海外ツアーを手掛けている大手の観光会社のベトナム支社に駐在していました。駐在中よりも駐在後に日本に帰ってきてから、ベトナムの大ファンになったようで、東京のベトナムフェスタのお手伝いをしたりとベトナム愛が半端ではありません。

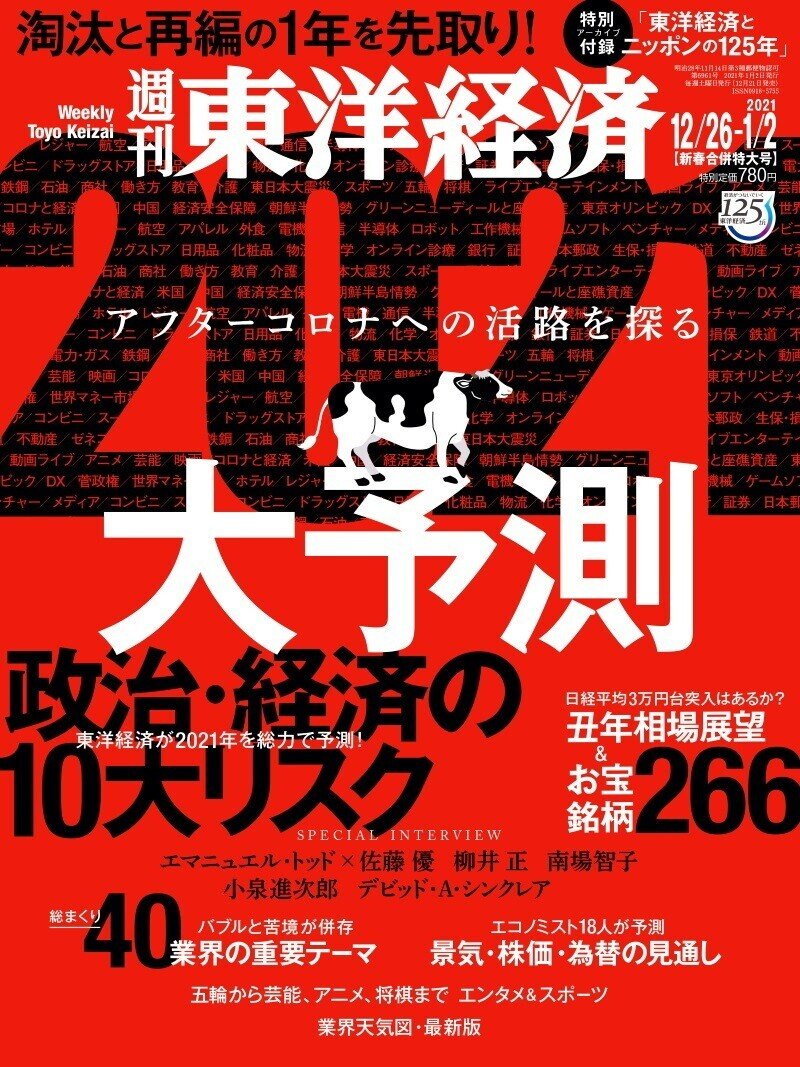

そんな背景があって、日本人にとってのベトナムの魅力とは何か?と長いこと考えていたところ、週刊東洋経済での新春合併号で、文化人類学者・人口学者のエマニュエル・トッドさんと、作家の佐藤優さんの対談特集で面白い!!!と思った記載がありましたので、紹介します。

佐藤:著書『大分断』(20年)では、世界の家族構造を類型化し、日本とドイツを同じ類型だと指摘されている。日本型とドイツ型には違いがあるのか?

トッド:人口学者である私の思考のフレームワークが、コロナ禍で浮き彫りになったといえる。類型の1つは個人主義に基づく核家族構造で、フランスや英国、米国がこれに当てはまる。これらの国はコロナ禍で厳しい状況に陥り、その弱みが明るみとなった。

一方で、直系家族構造とみているドイツと日本は、コロナ禍をうまく切りに抜けている。この類型の国は社会的な規律が強く、家父長制が根強く存在する社会だ。

ドイツと日本との違いは、まずドイツは大国になることを諦めなかった国だ。冷戦後、東欧全体を経済的に統合するという方法を採り、東欧と自国の産業構造を補完的なものにしていった。さらにほかの欧州諸国との権力抗争の中に身を置き、その権力を保つためにコロナ以前から大量の移民を受け入れることで、自国の人口問題に取り組んできた。この流れは今後も変わらないだろう。ただし、あまりにも多くの移民を一気に受け入れてしまったため、社会の不安定化といった問題が生じる可能性がある。

ドイツと比べると、日本は大国を諦めた国だ。もちろん日本は文化的な独立性は諦めなかったし、一部の生産システムでは自律性も保ってきた。しかし、日本は移民の受け入れを拒み、人口減少を受け入れている。この点から、すでに大国になるのを諦めていることは、ほぼ証明されている。

さらに、日本の秩序の原理は相手を傷つけてしまうことへのおそれに基づいているが、ドイツは相手を傷つけるリスクがあることを承知のうえで、それぞれの違いを、時には乱暴に、率直にぶつけ合うことに基づいている。

したがって、ドイツは世界との関係性をもう少し弱めるべきだといえるし、日本はもう少し強めるべきだ。両国に共通しているのは、極端な態度を取るという点だろう。

佐藤:日本ではいまだに「移民がいない」というフィクションのうえで法体系が構築されている。10月、ベトナムからの技能実習生が豚を違法に解体したという事件が発生した。これは「日本に来ると生活苦をもたらす」という外国人技能実習制度のシステム上の問題なのに、日本では特定民族の問題、あるいは移民の犯罪だとされ、排外主義が高まっているのが実状だ。

トッド:それはとても悲しい事件だ。日本社会は自己規律と、互いを尊重することに基づいた人間関係を築くという点では、特別に高度なレベルを保っており、それが日本社会の完璧さを築いていると考えている。

私は、ベトナム人こそ、日本が移民として受け入れるのに最も適していると考えている。ベトナム文化は日本文化との整合性がとても高いからだ。ベトナムの家族構成は、中国と同じ共同体家族だ。ただ、北部は日本のように長男の身分が大切にされる傾向が見られ、南部の一部地域では核家族構造に近いところもある。どちらにせよ、ベトナムは中国の共同体家族構造に比べて女性の地位が高く、日本の女性の地位に近いものがある。

人類学的なシステムから見ると、ベトナムと日本は適合性の高い要素が見受けられる。それは、ベトナムが得た成功体験からもいえる。ベトナムは開発途上国だが、その軍事力で国家運営の効率性の高さを世界にアピールできた。今回のコロナ禍でも、感染者数は少なく危機管理がうまい。

また、ベトナムとは日韓間にあるような歴史の軋轢がないことも重要な点だろう。日本にとってベトナムは、今後何世紀にもわたって地政学的にも同盟国として手を結ぶべき相手なのだ。さらに言えば、ベトナム以外の国からの移民受け入れはもっと難しいと思う。

佐藤:菅義偉首相は最初の外遊先としてベトナムを選び、20年10月に訪問した。国家戦略としてベトナムを重視しており、日本のエリート層はその重要性がわかっている。ただ、一般国民がなかなかついていけない。

トッド:フランスでは、エリートと一般国民、大衆というのは警戒し合う関係だ。ところが日本では、特殊な対話の関係性があるように思う。日本では大衆がエリート層に敬意を払い、エリート層は大衆を尊重する関係性があるのではないか。またエリート層は、今こそ大衆を教育する役割を果たすべき時なのかもしれない。日本の移民問題は、歴史的に明治維新と同程度の重要性を帯びている。明治維新では国家の生存が懸かっていたが、現在も同じく、国家の生存が問われている。(P49,50)

さて、初めて、エマニュエル・トッドさんの名前を聞く方は、どこの誰やねん?と思うでしょう。

私が、彼の著書と出会ったのは、大学の図書館でした。こんな本を見つけて、あっけにとられました。

まず、タイトルがカッコいい。「世界の多様性」!!!

そして、帯が凄いわけです。

トッドが弱冠32歳で世に問うた、衝撃の書!

家族構造の分析を通して、世界像と歴史観を一変させる、革命的著作。

※フランス語では1999年に出版、日本語版は2008年に出版

このような、インパクトのある(impactful)表紙による痛恨の一撃後に、ページをめくってみると、最後にカラフルな世界の図が出てきます。

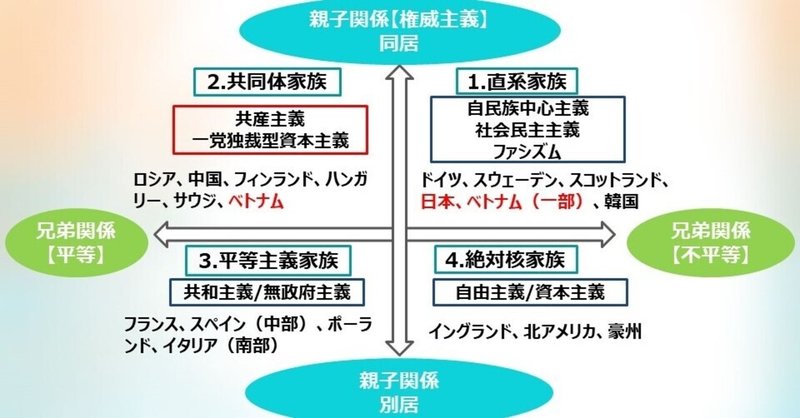

ざっくりと言えば、トッドさんは、弱冠32歳にして、世界を親子関係と兄弟関係で、直系家族、共同体家族、平等主義家族、絶対核家族の4つに分類して、世界の国々の動向が説明できてしまうという仮説を提示しました。

天才、文化人類学者です。

理系の分野で、アインシュタインの相対性理論が、古典物理学を一掃するほどの破壊力をもたらした、というような話は聞いたことがあります。

しかし、人文科学、社会科学の世界で、1つの分析ツールで世界中の国々の特徴や動向が説明できる、というのは目から鱗でした(*ノωノ)

それでは、少し詳しく、4つの分類を記載します。

2つ目の共同体家族を見ていただくと分かるように、共産主義国家となった国々は、全て①親の威厳があり、②兄弟間の平等志向が強いという特徴を持つ共同体家族なのです。

これら4つの分類を、以下のように横軸・縦軸の4軸にマッピングすると分かりやすいと思います。縦軸は、親子関係が権威的か、自由的か(子どもが結婚後も親と同居すれば権威的、独立するなら自由的)。横軸は、兄弟関係が平等か、不平等か(相続の際に親の財産が男の兄弟で均等に分割されるなら平等、1人を残してその他が相続から排除されるなら不平等)です。

2つ目の共同体家族は、①親子関係は権威主義的で同居が前提、②兄弟関係は相続の観点から平等となっています。

ここに当てはまる国が、ロシア、中国、フィンランド、ハンガリー、ベトナムといった共産化した国々なのです。

そして、日本は1の直系家族です。①親子関係は権威主義的で同居が前提、②兄弟関係は相続では長男の取り分が多い、不平等な関係です。

仲間は、ドイツ、スウェーデン、韓国になります。

今回のトッド・佐藤対談では、ベトナムはそもそも2.共同体家族ですが、

一部地域は、1.直系家族のため、日本と相性が良いことがポイントでした。

しかし、ベトナムはそもそも、北部がベトナム民主共和国として、最初の共産化したので、「北部は日本のように長男の身分が大切にさせる傾向が見られ」という説明だけでは、大雑把で納得感は得にくいです。

しかし、女性の地位も考慮すると、日本の近いという箇所に意味があるのでしょう。

私は、ベトナム人こそ、日本が移民として受け入れるのに最も適していると考えている。ベトナム文化は日本文化との整合性がとても高いからだ。ベトナムの家族構成は、中国と同じ共同体家族だ。ただ、北部は日本のように長男の身分が大切にされる傾向が見られ、南部の一部地域では核家族構造に近いところもある。どちらにせよ、ベトナムは中国の共同体家族構造に比べて女性の地位が高く、日本の女性の地位に近いものがある。(再掲)

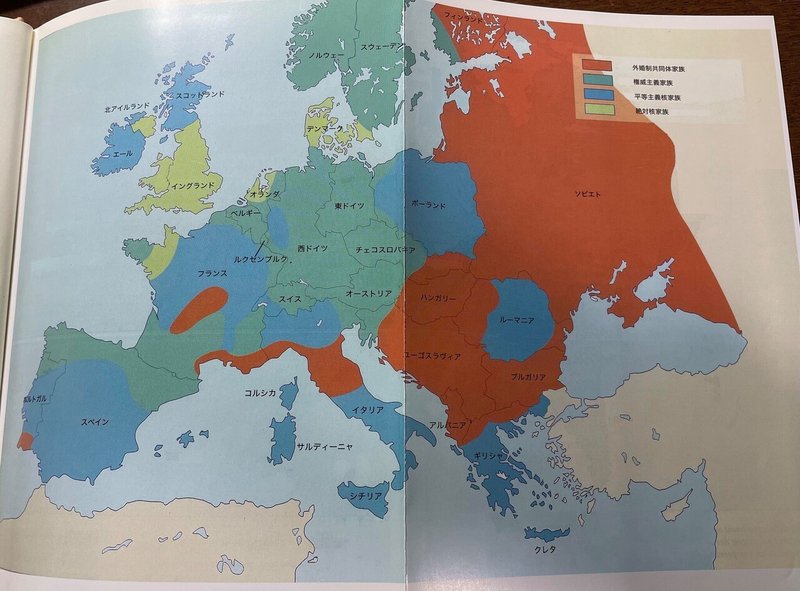

改めて、もう一度、世界地図を見ていただくと、赤丸で囲った国々は、2.共同体家族で、全て共産主義を採用して、赤く染まった国々です。

トッドさんの、大発見が面白いと思えたら、しめたものです。

私は、「人文科学や社会科学にも、自然科学とは趣を異にした”おもろさ”があるのだな~」と大学の学部時代に、図書館のなかで、幸せを噛みしめたことを思い出しました。

些細な例ですが、「学問って面白い♪」と思えた瞬間がほかにも沢山あって、心の底から恵まれた大学生活を過ごせたことを、思い出しました。

See you soon!

補足:「世界の多様性」に興味を持った方へ、より詳しい本の内容の抜粋

「西欧に特徴的な家族類型の分析によって、ヨーロッパ大陸のテイクオフをウェーバーの宗教的分類よりもうまく説明できる。それは、権威主義で女性主義、縦型で双系制の人類学システムが持つ根本的な働きによって引き起こされたのである。両性間の関係がより平等主義的で母親に実際的な権力を委ねるこのシステムは、強い教育的な潜在力を持つ。活版印刷の発明からフランス革命に欠けて、工業化や経済状況とは独立して大衆の教育が発生したのは、スカンジナヴィア、スコットランド、ドイツといった権威主義家族の地域であった。

権威主義家族構造の自律的な働きを真に確認するためには、西欧の外にその確証を探さなければならない。プロテスタンティズムもカトリシズムも存在しないところにである。ユダヤ・キリスト教世界の外部で経緯主義家族構造が支配的な地域は2つしかない。日本と韓国である。この2つの国は、非西欧世界のなかではテイクオフを遂げた最初の国であり、西欧諸国を国民一人当りの生産高で追い抜こうとしている。人口動態の分析によると、韓国・朝鮮のテイクオフは、1920-1970年の時期となる。同一の方法を日本に当てはめると興味深い。このはるか遠くに国のテイクオフが、人類学的、人口動態的にみると、ヨーロッパのテイクオフとおそらく同じぐらい古いものであることを示唆しているからだ。」

「コミュニズム、ナチズム、アングロ・サクソン型リベラリズム、フランス革命の平等主義的な個人主義、またはイスラム原理主義などは、人類学的な構造によって改組的な時代から何世紀も受け継がれてきた諸価値(自由または権威、平等または不平等、外婚制または内婚制)が、識字化の時代に適応するかたちで出現した形態なのである。

政治的、宗教的なイデオロギーの地球上の分布は、二項対立的な構造ではなく、多極的な総体を形づくっており、コミュニズム、リベラリズム、カトリシズム、社会民主主義、ヒンズー、イスラム、仏教といったすべての極が、正常かつ正当なものであり、分析に値すると認めることは、それほど困難なことだろうか。

外婚制共同体家族の存在とコミュニズムの定着との間の関連性に気付いたとき、私が持ち合わせていた人類学的な情報は部分的なものにすぎなかった。コミュニズムという現象に対する満足できる説明は、地球規模でその他のイデオロギーについての鍵をも提供する筈である。地球全体を研究領域として捉えるべく、ヨーロッパの中心部から南へ、アジアからラテン・アメリカへと解読の作業を進めるうちに、私のなかには次第に、この仮説が実に協力に機能しているという確信が根付いていった。」

以上

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?