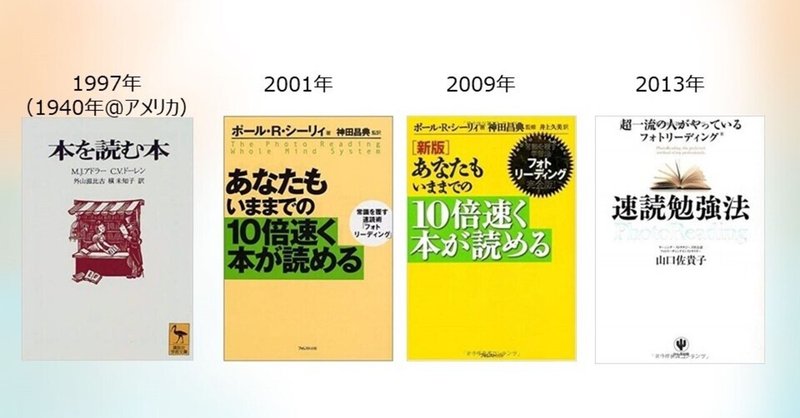

キャリア官僚のなってからの多忙が故に、磨き上げた速読術、資格取得、ソフトスキルを紹介します。2日間で10万5000円したフォトリーディングの内容も記載。

東京大学、早稲田大学、…

- 運営しているクリエイター

#速読術

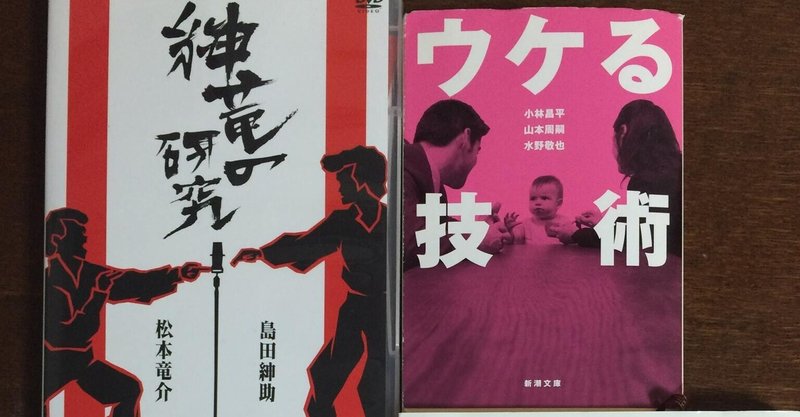

14限目:地方の大学生向けの講義(お笑い入門、「おもろい人とは努力を続けられる人のことであり、それには方法論がある♪」紳竜の研究、ウケる技術)

ご無沙汰です。さて、今回のお題は「お笑い」です。(笑) 桐島は、東京出身ですが、大学中に華麗なる関西留学を果たしました。 私が通った京都の大学は、大阪人比率が約半分でした。 東京出身の私は、偏見の塊でした。 それは「関西人はみんな、おもろい」「ボケ、ツッコミは会話の基本で、会話には絶対オチが必要」という偏見でした。 しかし、結論から言えば、関西人には、おもしろい人もいるし、おもしろくない人もいるというのが事実でした。(いまから思えば当たり前) しかし、私は、おもしろ

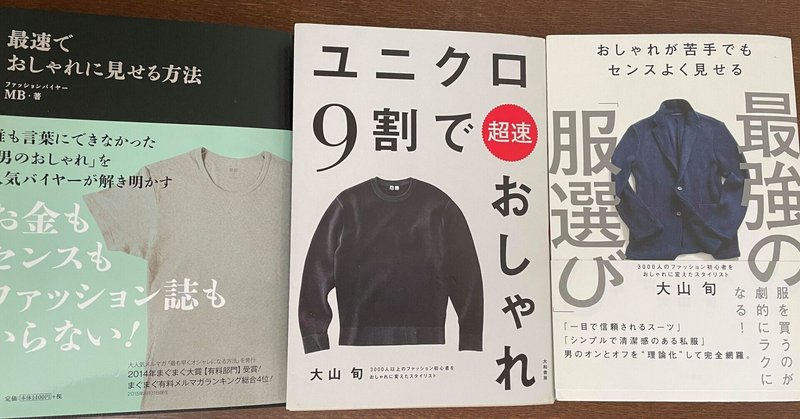

8限目:地方の大学生向けの講義(オシャレの法則)「最速でおしゃれに見せる方法」「おしゃれが苦手でもセンスよく見える」「ユニクロ9割で超速オシャレ」

おはようございます。皇居ランをして筋肉痛の桐島です。 緊急事態宣言下でも出来る息抜きとは?⇒「読書」です(*´▽`*) 今回は、前回の7限目の続きです。 桐島の問題意識(オシャレでない、、、(´;ω;`))私は、社会人になってから、オシャレをしたという実感がないまま、ここまで来てしまいました。十分その自覚はありました。 しかし、最近、職場の同期から「そろそろ中堅職員だから、オシャレにも気をつけた方が良い」と忠告(アドバイス w)を受けました。 そこで、今回は本に頼りた