無料で使える最高のAIノート『NotebookLM』使い方と活用事例

こんにちは!最近、ChatGPTと話しすぎてAI風の口調がうつってきたAI-Bridge Labのこばです!👋

今回の記事はGoogleのサービス『NotebookLM』(ノートブックLM)について

1.NotebookLMの概要

2.使い方

3.具体例として過去のnote記事を全部読ませた結果どうなったか

この3点を分かりやすくご紹介します!

先に結論だけお伝えするとかなり実用性が高くオススメのツールです!

そしてこの記事を読んで頂ければご自身での活用法が想像できるようになると思いますので、ぜひ最後まで読んで頂けますと幸いです!

1.NotebookLMの概要

公式サイト:https://notebooklm.google.com/

NotebookLMは、Googleが提供する生成AIサービスで、ユーザーのメモ書きやアップロードした資料を基に情報を整理し、質問に答えることができる革新的なノートアプリです。

メモアプリをアイデアの記録用に使っていたり、仕事の備忘録として使っている方は今すぐ使ってみることをオススメします!

1-1.主な機能

どんなドキュメントでもOK!

Googleドキュメント、PDF、テキストファイル、Googleスライド、ウェブサイトのURLなど、様々な種類のファイルをアップロードできます。

URLやGoogleドライブを参照できるので、情報が更新されるたびに資料を更新しなくても鮮度管理ができます。

AIがあなたの代わりに内容を理解!

アップロードしたドキュメントの内容をAIが自動的に読み取り、理解します。 もう、長い文章を読む必要はありません!

知りたい情報を教えてくれる!

・ドキュメントの要約や重要なポイントを自動で教えてくれます。

・質問を入力すれば、AIが的確な答えを返してくれます。

回答の根拠もバッチリ!

・回答には、引用元となる箇所が明記されているので、情報の信頼性を確認できます。

・引用元をクリックすれば、元のドキュメントの該当箇所に直接ジャンプできます。

様々な形式で情報を整理!

アップロードした内容を、FAQ、要約資料、学習ガイドなどの形式に変換できます。 情報を整理して理解を深めるのに役立ちます。

画像やグラフにも対応!

直接画像だけをアップすることはできませんが、スライドやドキュメント内の画像、グラフ、図についても質問できます。 回答には、関連する画像が証拠として引用されることもあります。

1-2.Gemini 1.5Pro搭載の強み

2024年6月現在、Googleの「Gemini 1.5 Pro」はChatGPTのGPT-4oを超える性能を持つ最高性能の大規模言語モデル(LLM)とされています。(※日本語プロンプトに限る)

また、Google Geminiシリーズは、優れた推論能力や高度な言語処理の他、1度に100万単語まで処理することが可能です。

わかりやすく言うと、本を丸っと数冊読み込ませたとしてもその内容を理解して返答することができる優れた記憶力を持っているということです📚

NotebookLMでは、そのような強力なモデルを使って、自分のメモや参考資料などを管理、統合してくれる優れたツールです。

1-3.ChatGPTのGPTsとの違い

ChatGPTにはGPTsというカスタムチャットボットを作成できる機能があります。NotebookLMにも似ていますが、明確な違いがあります。

GPTsには、大きく分けて以下の3つの機能があります。

Instructions

いわゆるシステムプロンプトでChatGPTにどう振舞ってほしいかを固定で設定できる項目です。NotebookLMにはこの設定はありません。Knowledge

ChatGPTに覚えさせたい知識を埋め込み(Embedding)することができます。NotebookLMの主要機能がこれです。

また、ChatGPTはファイルアップロードには対応していますが、URL参照は限定的です。Actions

API連携して他のアプリケーションとの情報の受け渡しができます。NotebookLMにはこの機能はありません。

まとめると、NotebookLMは「知識の埋め込みと検索」部分に特化したサービスであり、なりきりキャラや他サービスの連携を得意とするGPTsとは用途が異なります。

1-4.料金

NotebookLMはまだ早期テスト段階であるため、現時点では料金は発生しません。(2024/06/08時点)

1-5.情報の機密性

以下の画像の通り、NotebookLMはAIに登録したデータは学習には利用されないとのことですがサービス改善目的で人間のレビュアーが資料や回答を確認することはあるとのことです。

2.NotebookLMの使い方

このセクションではNotebookLMの基本的な使い方についてご説明します。

2-1.ログイン

公式サイトにアクセスし、Googleアカウントがあればすぐ使い始めることができます。

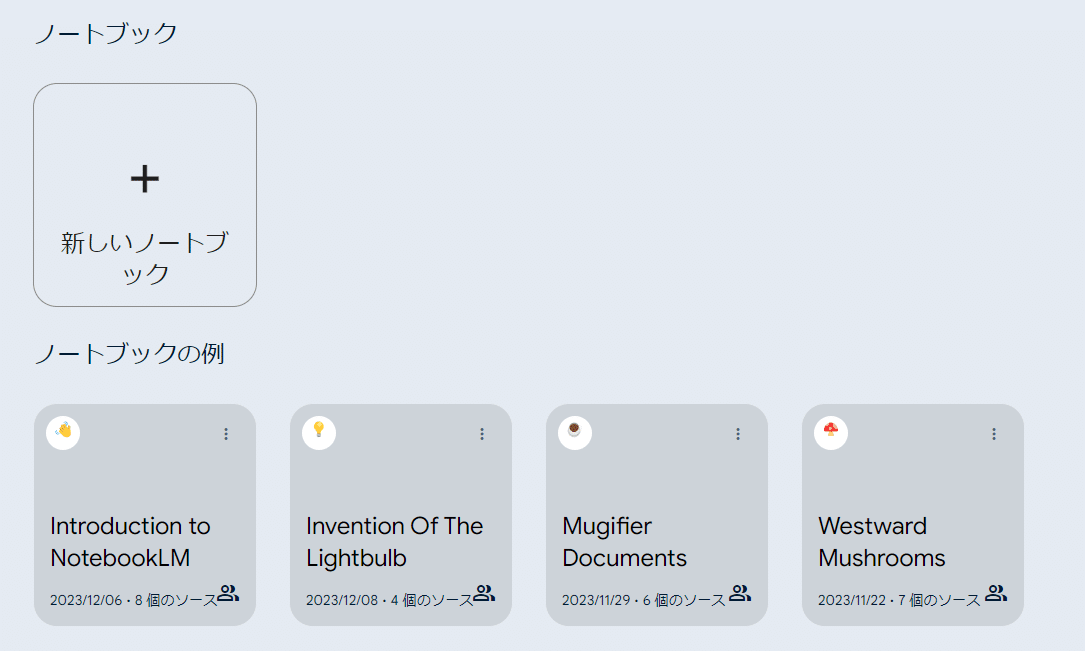

2-2.新しいノートブックの作成

「新しいノートブック」を選ぶと、画面が遷移して、ファイルのアップロードが求められます。

今回はウェブサイトを選択し、私のnote記事をアップしてみます。

2-3.資料のアップロード

URLを挿入してサイトを追加すると、画面左上に追加された資料がリスト化されます。その後、Geminiが自動的に内容を参照して概要をまとめ、さらにおすすめの質問を提案してくれます。

おすすめされた質問の中から試しに一つ選んでみます。

AI-Bridge Labが提供するサービスと、そのサービスが対象とするユーザー層は?

すると以下のように、資料を参照した回答が生成されます。

情報が正確かつ過不足なくまとめられており、完璧な回答です。

残しておきたい回答は、右上の📌ボタンを押しておくことで付箋のようにノートブックに残しておくことができます。

2-4.メモの追加

思いついたことや、覚えておきたいことを自由にメモできます。 単なるメモとして残しておくだけでなく、さらに活用できます。

アップロードした資料の内容と関連付けて、メモからアイデアを提案してもらうことができます。

メモの内容について、AIが意見や改善点を教えてくれます。

メモの内容をより深く理解するためのサポートを受けられます。

複数のメモを統合することができます。

メモが単なる記録ではなく、思考を深め、新しい発想を生み出すためのツールになっていきますね。個人的にはこれがかなり有用です。

2-5.参照するソースの範囲を選択

ソースから必要なものだけを選んで参照させることができます。

ソース名の右にあるチェックボックスをオフにすればそのソースを省いて統合することができるので、関連する知識になりそうなものはとりあえず全部入れ込んで、仕分けは後でやればOKです。

3.過去のnote記事を全部入れてみた

2024年6月までのAI-Bridge Labで投稿している無料記事を全てURLで投入してみました。34記事分なので5分ぐらいで投入は終わりました。

・AI-Bridge Labの特徴は?

・AI-Bridge Labは、具体的にどのようなAI活用事例を紹介しているか?・AI-Bridge Labは、どのような企業に所属しているか?

投入し終わると、自動でさまざまなオススメの質問が提案されます。

内容を把握するだけでなく内容に合った質問事項まで考えてくれるのは本当に凄いですね。

「AI-Bridge Labの特徴を教えて」などの質問にも完璧な精度で回答ができており、Geminiの検索能力の高さが伺えます。媒体のコンセプトを第三者に分かりやすく伝えるための台本にそのまま使えるレベルです。

ただ、ホントに全部読んでるのか疑問だったので「これらの記事の共通点を探して」と無茶振りしてみました。すると以下のような回答が返ってきました。

## AI-Bridge Labの記事に共通するテーマ

これらの記事は全て「AI-Bridge Lab こば」によって書かれたものであり、その内容は多岐に渡りますが、共通して「最新の生成AI技術の動向や使い方を分かりやすく解説し、企業の業務効率化やビジネスチャンス拡大の可能性を探る」というテーマを扱っています。

* **生成AI技術の最新情報**:

ほぼ全ての記事で、ChatGPT、Stable Diffusion、Midjourney、Llama3、Phi-3など、様々な種類の生成AIツールに関する最新情報や活用方法が紹介されています。特に、画像生成AI、音楽生成AI、動画生成AI、LLM(大規模言語モデル)といった、近年急速に進化している分野に焦点を当て、それぞれのツールが持つ機能や特性、ビジネスへの応用可能性などが具体的に解説されています。

* **業務効率化への応用**:

生成AI技術を業務効率化に繋げるための具体的な方法が、多くの記事で示されています。例えば、プレゼン資料作成の時間短縮、Googleスプレッドシートの作成自動化、食事管理の効率化など、AIを活用することで日々の業務を効率化し、生産性を向上させる方法が具体的に解説されています。

* **ビジネスチャンス**:

生成AI技術の進化は、従来のビジネスモデルを大きく変革し、新たなビジネスチャンスを生み出す可能性を秘めていることが、いくつかの記事で示唆されています。特に、オープンソースLLMの登場は、スタートアップや中小企業にとっても、低コストでAI技術を活用できるようになり、AIの民主化が加速する可能性が示唆されています。

* **AIと人間の協調**:

生成AI技術はあくまでもツールであり、それを最大限に活用するためには、人間とAIの協調が不可欠であることが、いくつかの記事で強調されています。AIの得意分野と不得意分野を理解し、人間の創造性や判断力と組み合わせることで、より質の高いアウトプットを生み出すことができるという考え方が示されています。

* **倫理的な配慮**:

生成AI技術の発展に伴い、倫理的な問題や法規制の議論の重要性も、いくつかの記事で触れられています。著作権やプライバシーの問題、AIの倫理的な利用など、解決すべき課題があることも示唆されています。

これらの記事は、最新の生成AI技術とその活用方法、そしてビジネスへの影響について、具体例を交えながら分かりやすく解説しています。これらの記事を読むことで、生成AI技術の可能性と課題、そして今後の展望について、理解を深めることができます。全部読んでました🙇

(正確には与えられたキーワードから関連性の高い情報を資料から検索しているので、全文を理解して答えているわけではないですが一通り資料を検索し、欲しい情報を提供することができています。)

最近の記事も昔書いた記事も包括的にカバーされており、明言していないけど気をつけている部分も綺麗に言語化されています。

1記事約1500文字*37記事=5.5万文字ぐらいのボリューム感があっても共通点を見つけ、過不足なく瞬時にアウトプットできるというのは生成AI業界広しといえど唯一無二のツールではないでしょうか。(6/11:55万文字になってましたので修正しました🙇 )

記事を投入することのメリット

過去に書いた記事の内容を知識として引き出すだけでなく、統合、分析、編集することが一番のメリットに感じます。

例えば「AI-Bridge Labの簡潔な紹介文を作成して」と指示すれば、以下のように媒体のプロフィール文の下書きが作れますし、自分では気が付かなかったセールスポイントや、改善点に気づける可能性があります。

これを就活に応用すれば自分の職務経歴とかを元に、隠れたアピールポイントを提案してもらうこともできそうです。

AI-Bridge Lab の記事は、生成 AI の最新情報や活用方法、ビジネスへの応用可能性などを中心に発信しています。

**AI-Bridge Labの記事で取り上げられる主なトピック**:

* ChatGPT、Claude、Gemini などのLLM

* Llama や Phi などのローカル LLM

* Stable Diffusion や Midjourney などの画像生成 AI

* Udio や Suno AI などの音楽生成 AI

これらの生成 AI を利用した業務効率化の方法や、最新ツールとして Perplexity なども紹介されています。 また、AI 導入に関する無料相談も受け付けています。

AI-Bridge Lab は、企業の DX を支援するため、LLM や画像生成 AI を使ったコンテンツ制作や社内 AI 人材育成などもサポートしています。

出来ないこと

一方で、LLMのような汎用的なやりとりには適していません。

NotebookLMはあくまでもソースから得た知識を元にその検索と編集に特化したツールであり、ブログ記事を生成したりといったタスクを行うことはできないようです。

まとめ

NotebookLMは、まだ試験運用中ながらも優れた記憶、検索、編集能力を持っており既に実務レベルで利用可能な能力が備わっていると言えます。

これまで、ChatGPTなどの大規模言語モデルはIT業界以外では直接的に活用するのが難しかったところもありました。

しかし、NotebookLMの登場によってメモを元にAIと一緒に仕事のアイデアを膨らませたり、研修の効率化、学生の方ならテスト勉強などにも応用することができるようになりました。

その他非常に多くのケースで応用が考えられますので、まずは無料のうちに触ってみて、日常のメモ書きを入れ込んでみるところから始めてみてはいかがでしょうか。

最後まで読んで頂きありがとうございました!

気に入って頂けましたら「スキ」や「フォロー」をしていただけると幸いです! 😄

Xアカウントのフォローもぜひお願いします!

実際使ってみたら、恐ろしく有用でした!

— こば@AIBridge Lab (@doerstokyo342) June 8, 2024

膨大な情報量を扱えるGemini 1.5 Proならではの実用的なツール🔧

無料で使える最高のAIノート『NotebookLM』使い方と活用事例を紹介!#生成AI #Notebooklmhttps://t.co/Z8MElYCtAA

皆さまの温かいサポートのおかげで、活動を続けることができています。もしよろしければ、引き続き支援をお願いできますと幸いです。より質の高い記事投稿に励みます!