第3回④ 五十嵐 侑先生

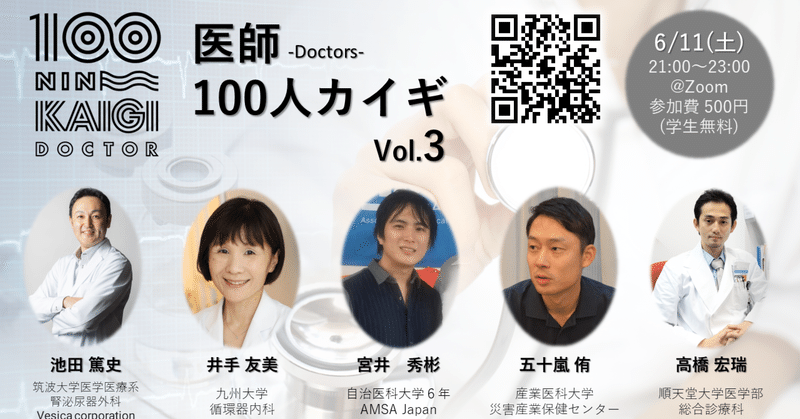

「医師100人カイギ」について

【毎月第2土曜日 20時~開催中!】(一部第3土曜日に開催)

「様々な場所で活動する、医師の『想い』を伝える」をテーマに、医師100人のトーク・ディスカッションを通じ、「これからの医師キャリア」を考える継続イベント。

本連載では登壇者の「想い」「活動」を、医学生などがインタビューし、伝えていきます。是非イベントの参加もお待ちしております!

申込みはこちら:https://100ninkaigi.com/area/doctor

記事編集責任者:産業医/産婦人科医/医療ライター 平野翔大

産業医という専門性から、「産業保健で社会を幸せにする」をテーマに掲げる五十嵐先生。医師としては13年目であり、「下積みが終わって、これから羽ばたく時期」である中堅の専門職として、産業医を目指した理由や、これから目指す世界について語ってくださった。

五十嵐侑 先生

産業医科大学 災害産業保健センター

仙台出身。産業医科大学卒業。3年の臨床経験、産業医実務研修センターで産業医の修練を積み、大手製造業で専属産業医経験を経て、2020年に独立開業。2022年より産業医科大学災害産業保健センターに着任。日本産業衛生学会専門医・指導医、社会医学系専門医協会指導医・専門医、医学博士、産業保健法務主任者。Twitterやnoteブログでガチ産業医として情報発信をしている。著書に「ガチ産業医presents 産業医のピットフォール」。

<「産業医」の視点は臨床から>

企業の中で健康管理を行ったり、働く人の健康を守る活動を専門に行う産業医。実際に産業医として働いているのは推計3万人程度と医師総数のうち1/10程度だが、認定産業医の資格を持っているのは10万人、1/3程度とかなり多い。

今の時代こそ、健康経営やSDGsが当たり前になる時代でその役割の重要性は増しているが、五十嵐先生が産業医を目指す転機となったのは、研修医の時に経験した症例だったという。

ある50代の男性が、健康診断で血圧高値を指摘されていたものの、仕事が忙しく、数年間病院を受診せずに放置していた。ある日割れるような頭痛と共に、職場で倒れ救急搬送された。検査の結果、脳出血を起こしており、一命は取り留めたものの、重度の後遺症が残ったため職場復帰は難しい状態になってしまった。

脳出血は、血圧管理をすれば予防できる可能性も高い。だからこそ、「重篤な病気になる前に、なんとか予防できなかったのだろうか」と、「予防」の大事さを感じた。

臨床現場ではこのような事例は決して少なくない。産業医科大学出身であり、「産業医」という進路が選択肢にあったことも大きいが、このような経験を通じて、「予防」に焦点をあてていくことになる。

<日本の現実を見て>

五十嵐先生は、「病院に来た時点で優等生なんです、『よく来てくれました!』と言ってほしい」と語る。なぜだろうか。

病院では多くの病気を見るが、高齢者中心の医療であることが多い。しかし「働き世代から病気はつくられる」のが現実だ。実際に健康診断でHbA1c 8.0%以上の明らかな糖尿病でも、半分の方が未受診だというデータがある。高血圧(180/110mmHg以上)では70%、脂質異常症(LDLコレステロール 180mg/dlまたは中性脂肪 500mg/dl以上)では97%が未受診だ。

つまり、病院に受診しているのは糖尿病でも半分、脂質異常症などではごくわずかなのである。だからこそ、「受診した時点で優等生」になる。

「健康経営」が話題になり、認定制度などが広まっている今の時代でも、まだまだ「働く人が不幸になっている」現状がある。

先程のような健診異常や生活習慣の問題は長年にわたって蓄積されることで、少しずつ「病気」になっている。そうでなくても、日本中で過労死・自殺・職業性がんなども生じているのが現実だ。

実際に最近起きてしまった、(注:当時2022年6月)知床の観光船沈没問題も「安全衛生の問題」といえる。人が健康に働くために、安全に働くためにというのがおろそかにされると、従業員のみならず顧客まで、多くの人が不幸になってしまうのである。

「働く人の不幸な結末」は、その人だけの問題ではない。企業や社会にとって大きな損失であり、可能な限り予防するのが重要だ。そこに産業医・産業保健の価値がある。

<産業保健の魅力、そして仲間を増やす>

「産業保健は、働く人へアプローチできる、すごく楽しい学問なんです」と五十嵐先生は熱を振るう。

産業保健が行う予防的アプローチは主に3つに分けられる。

「働く人をより元気にする」という「一次予防」、「働く人の病気の早期発見・早期対応」という「二次予防」、「病気になった人でも働き続けられるように」という「三次予防」だ。

臨床(保健)と対比してみると産業保健の特徴が見えてくる。

臨床は「病気」の専門家である反面、産業保健は「健康」の専門家だ。また臨床が患者を「なおす」のに対し、産業保健は患者を「減らす」ことに要点が置かれている。

「社会は働くでできている」

だからこそ産業保健に携わると、日常で私たちが関わるあらゆるサービスに労働がからんでいることが、よく分かるという。企業の基盤はそこで働く「人」だ。元気に働けることこそが、企業を成長させる。だからこそ、人と企業の健康に携わり、よくすることが、社会を幸せにし活力を上げていくことにつながる。

「どんな人でも働きやすい社会・企業」に寄与できる仕事、それが産業医であり、産業保健職だ。

しかし、産業医は全然足りていない。

日本の労働者は6,600万人、企業は380万社あるのに対し、産業医をメインに担う医師はたったの2000人。産業衛生学会の専門医となると、わずか600名にとどまる。産業医の資格を持つ医師が10万人いるのに比べたら、専門的に行える人材は圧倒的に少ないのだ。

企業で生じる問題も色々ある時代、質の高い産業保健サービスを提供し続けるためには、量・質ともに人材が必要だという。

「是非一緒に産業保健に携わってくれる仲間が増えてくれたら嬉しいです」と語る五十嵐先生は、実際に産業保健職向けのコミュニティ作り、twitterやnoteでの積極的な情報発信、大学教員としての人材育成を通じ、「産業医に興味を持つ人・志す人」を増やしている。

「人をつなぐこと・なり手を増やすこと」は若いうちからできる。だからこそ、「一緒にやる仲間を募集してますし、『産業保健で社会を幸せにする』ことにあと40~50年、携わり続けたいと思っています」と締めくくった。

最後に参加者からの、「健康に興味がない人に対して、効果的なアプローチはあるのでしょうか?」という質問に、

「無理やりは何事もよくないです。脅して連れて行くようなやり方は、続かないですし嫌な気持ちになります。だからこそ、知らず知らずに健康にしていく、そんな仕掛けを専門職が作っていくのが大事だと思っています。地味で地道な活動にはなりますが、医療者のエゴではない、自然に促すシステムを作れれば、大きな効果があるのではないでしょうか」

と答えてくださった。

色々な人を巻き込み、前向きに健康に取り組んでいく。そんな五十嵐先生の「想い」を伺えた時間だったと思う。

取材・文:平野翔大(産業医/産婦人科医/医療ライター)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?