小さな自治体こそDX戦略が必要な理由

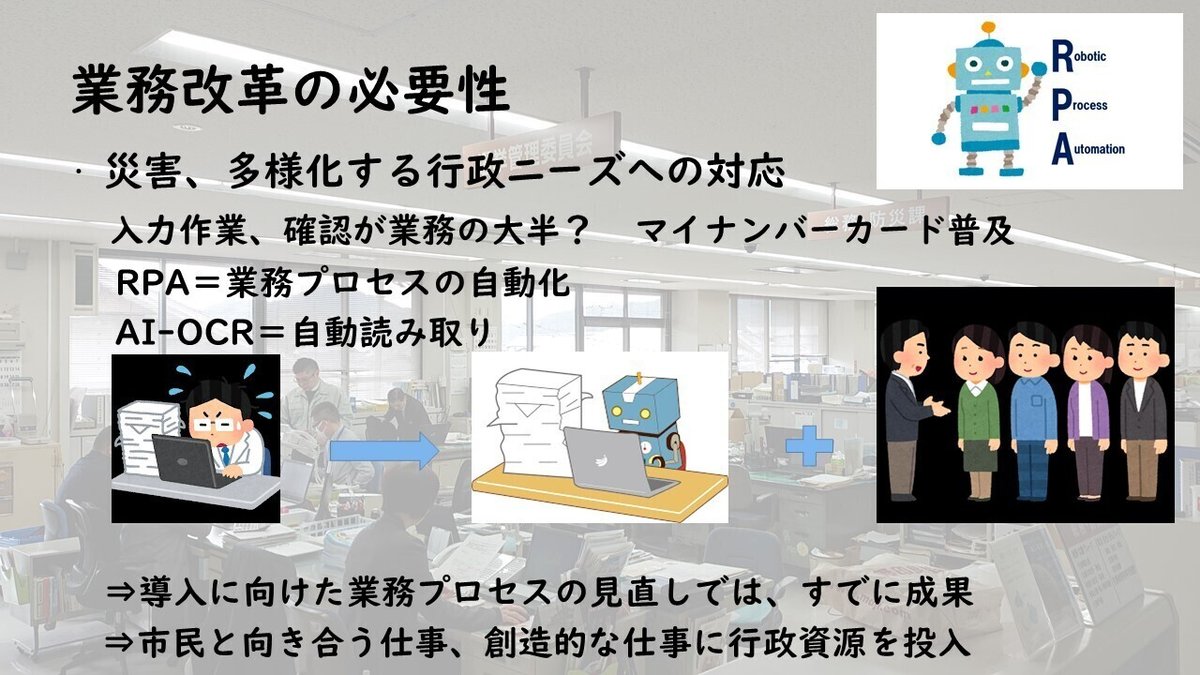

嬉野市はデジタル技術を使った業務改革、すなわちDX(デジタルトランスフォーメーション)戦略に力を入れている。RPA(パソコン入力作業の自動化)、AI-OCR(人工知能による手書き書類の読み込み)といった庁舎内業務を皮切りに、市民サービスでは市役所に来なくても各種手続きが可能な「オンライン申請」が、今まさに現在進行形で進んでいる。デジタル改革を打ち出すと、「費用対効果が見えない」「もう少し他所で成果が出てからでいい」といった時期尚早論や「パソコン操作が苦手な高齢者は?」というデジタルデバイド論に必ず出くわす。確かに今、DXに積極的なのは政令指定都市など比較的大きな市区町村が多いが、毎年やってくる災害やコロナ禍を経て確信するのは、小さな自治体ほど積極的に取り組まなくてはならないということ。足で稼いで行政ニーズを掘り起こし、きめ細やかに対応することが求められる時代に、限られた人と予算で最大限の効果を引き出すのがDXの最大の目的だ。

向き合うべきは山積みの書類でなく…

3年前、雪が舞う中に初登庁し、あわただしく就任式や初議会、あいさつ回りが行われる中で、どの公約から実現していくのか思案していた。だが、最初に取り組むべきことは心身ともに疲弊した現場職員の士気を上げることだと直感した。平成18(2006)年に2つの町が合併して嬉野市が誕生。市に「昇格」したことで業務量は一気に増える一方、合併に期待される目に見える成果として職員数の削減が急速に進んだことで、長時間労働が常態化していた。初登庁の職員訓示で「仕事は追われるのではなく、追いかけるもの」と述べたのは、こうした問題意識があったためだ。

新幹線の駅前のまちづくりを例に挙げるまでもなく、市役所の仕事は本来、創造的(クリエイティブ)なものも多い。だが、疲弊させているのは、市民の皆さんに提出いただいた申請書類に加え、国・県や他の自治体とやり取りする書類の山だった。確認作業だけでも膨大な時間を要し、不備があれば平身低頭お願いして再提出をお願いする―。市民の側は、「これだからお役所は…」とストレスを抱え、不幸な対立構図が生じてしまう。職員が向き合うべきは山積みの書類ではなく、一人ひとりの市民であり、いっしょに価値を創り出すビジネスパートナーであるはず。回り道のようだが、事業のスクラップ&ビルドも含めて生産性向上を目下の課題と思い定めた。

災害との闘いの中で

近年頻発する自然災害もDXに取り組む必然性を生み出した。就任以来、3年連続で佐賀県に大雨特別警報の発令に直面し、嬉野市では直接人命にかかわる被害は免れたものの、発生時の避難所運営はもとより、同時多発した土砂崩れの復旧作業は今も通常業務の上に重くのしかかっている。令和元(2019)年8月の佐賀豪雨で被災した武雄市、大町町では過労死労災認定となる時間外勤務100時間を超えた正規職員数が被災後3カ月でのべ100人を超えた。浸水被害に加えて工場の油流出への対応を迫られた大町町では、9月は実に46%もの職員が過重労働となった(「佐賀新聞」2020年1月4日付)。ひとたび大規模被災に見舞われれば小さなまちはひとたまりもない。嬉野市の2万5千市民の命を守るためにも、また、近隣の被災があれば応援人員を派遣できるよう、平時の備えとして業務改革に今、取り組まなくてはならないと決心した。

小さく生んで大きく育てる

さっそく10月に庁舎内で副市長をトップとする業務改革チームを立ち上げた。幸いだったのは、市民課や子育て未来課、福祉課など、書類を扱う事務が多い市民福祉部長は佐賀県からの派遣で、かつて県庁内での業務改革に携わった人物で、生え抜きの総合戦略推進部長も、かねてよりRPA導入に積極的でアンテナを高く情報を集めてくれていたことだった。だが、近隣の同規模の自治体での事例がなく、何から手を付けていいのかわからない状態。まず、どんな業務が自動化に適しているのか洗い出した上で、徐々に絞り込んで5つの業務を選び、3カ月の短期集中で「小さな成功事例」を作るところから始めた。ビジネス用語で言うところのPoC(概念実証)と呼ばれる手法だが、要するに小さく生んで大きく育てるということ。概して個々の能力は高く、真面目でこつこつ取り組むことが得意な反面、今一つ自分に自信が持てないというのが平均的職員像の嬉野市の組織風土には、その方がなじむと考えた。

初年度は5業務で年間業務量に換算して全体の18%にあたる225時間の削減が期待できる成果が挙がった。研修や検証作業は、部署横断的に参加してみんなで共有をすることを重視した。実は「みんなでやる」というプロセスも大事な業務改革で、普段はどこかで行われている業務を知ることが、業務全体の流れを知ることにもつながるし、部署を超えた交流にもなる。とにかく職員に「人減らしが目標ではなく、サービスの向上」「業務改革(BPR)は、災害が起きても対処できるようにするための平時における備え」と繰り返し、業務改革の目的を意識してもらうよう努めた。

本当の成果は自発のアイデアの連鎖

目覚ましい成果が出たことで自信を深め、取り組みを加速するべく、令和2(2020)年度は本格的に予算計上を行った。そこに前年度末からくすぶり続けていたコロナ禍が一気に爆発して全国一斉の緊急事態宣言が出たことで、テレワークやオンライン会議システムの導入も急ピッチで進み、業務改革(BPR)への機運は一気に高まった。地元のITベンダーに委託して庁舎内に常駐させて現場ヒアリングや実装・運用テストなどを行った。取り組みを拡大した結果、15業務で2395時間、率にして35・9%の削減見込みとなった。この成果は大きな前進。例えばふるさと納税のワンストップ受領確認業務では、通常12月に寄付が集中することもあり、担当する企画政策課は山ほどくる書類の処理に追われる。総額32億5千万円で20万人を超える人が嬉野市に志を寄せてくれるため、他の課から動員しても間に合わず、正月返上は当たり前だった。だが、RPAを導入したことで従来は2週間を要していた作業を4日で終えることで、「対応が遅い」というクレームはゼロになった。嬉野市独自で給付金を実施するなど、「ひとり親支援」事業の現場も多忙を極めるが、「ひとり親家庭等医療費助成事業」でもAI-OCRで読み込みやすいよう書式変更を行う若い現場の職員のアイデアを引き出すこともできた。内部の事務処理の効率化だけでなく、将来的には役所の申請書類でよくある、同じ書類の中で何か所も住所や名前を書くわずらわしさを取り除くといった、市民の申請負担軽減も可能になりそうだ。業務改革(BPR)の本当の成果はこうした職員の自発のアイデアの連鎖を生み出すことだと考えている。

嬉野市の業務改革(BPR)は、上も下もなく、みんなでやるということを大事にしてきた。私自身は民間出身で行政手続きの細かいことは無知であるので、現場に丸投げしていた。日常業務で引っ掛かりを感じたり、市民の申請負担を考えられるのは窓口に立つ職員だ。「孫子」の兵法で言うところの「君命も受けざる所あり」。トップがあれこれ言うよりも現場の感覚や判断を尊重することも大事なのかも知れない。また、みんなでわいわいがやがやしながら楽しく進めることが持続する秘訣であり、お互いに刺激を受けて組織風土が形成されていくようだ。そういった意味では担当の部課長の統率力と包容力が奏功したとも言える。

DX戦略の横展開を目指して

かくして嬉野市のDX戦略はよちよち歩きながらも自立に向けて前に進み始めた。4月18日、佐賀県内の首長が集まる会議「GM21」。私は嬉野市のこれまでの取り組みと成果を発表し、DXに一緒に取り組む仲間を募った。今年秋には国に「デジタル庁」が新設され、今後ますます地方自治体のデジタル技術の導入、すなわちDXの重要性は増し、ある地点を境に義務に変更される可能性は高い。佐賀県内でもさまざまノウハウを共有したり、共同研修や勉強会、場合によっては成果品の提供で、広域連携による横展開をしていく必要があると考えている。嬉野市の提案に対して各首長からも好意的な反応が寄せられ、さっそく視察や勉強会の申し入れをしていただいている。ぜひとも交流を進めていただき、自治体職員の「苦労あるある」を酒場で消費することなく、佐賀県全体、この国の発展につなげてほしいと切に願っている。

最後に白状するが、私もデジタル技術の素人で細かい話を聞かれると答えに窮する部分もある。しかしながら、DX戦略を先駆けて進めていく価値は理解しているという自負はある。すべては市民福祉の向上のため、最高のパフォーマンスを発揮するために。嬉野市のブランドメッセージ「うれしいをいっしょに」の一陣の風となりたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?