「ビットコイン・スタンダード」を読んで (「健全な貨幣」とはどういうものか?)

海外で話題になっていたS.Ammous氏の著書、"THE BITCOIN STANDARD" の日本語翻訳版がようやく出版され、本屋で見つけて即買いしました。内容は経済学のテイストでやや難解な部分もありましたが、自らの咀嚼のためにも分割でnoteに備忘メモを残しておきたいと思います。(気が向いたら別の観点でまた書きます)

※このnoteの記載内容は、出所の記載がない箇所については基本的に「ビットコイン・スタンダード」の引用・要約となっております。

1. 貨幣の3機能

貨幣には、①交換機能、②価値貯蔵手段、③価値尺度 という3つの機能があります。ある財が貨幣としての役割を果たすためには、この3つの機能を時軸的に充足し続けることが求められる訳です。逆に言えば、何らかの事象により、3つの機能の何かを失った財は貨幣としての役割を果たせなくなり、より貨幣にふさわしい財に貨幣の座を明け渡すことになります。

本書でも貝殻に始まり、塩、牛、銀、金、金兌換紙幣、現代の法定通貨に至る貨幣に移り変わりの歴史が詳細に書かれています。

2. ハードマネーとイージーマネー

・貨幣の健全性は、貨幣の生産難易度で決まります。生産が困難で生産コストが高い貨幣を「ハードマネー」、生産が容易で生産コストが安い貨幣は「イージーマネー」と呼ばれます。

3. イージーマネーの末路

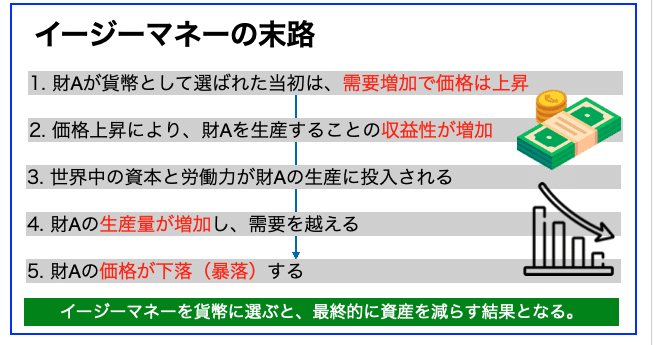

イージーマネーを貨幣に選ぶとどうなるのか?

結論から言うと、需要増加による価格の一時的な上昇の後、生産量の急増に見舞われ、価格下落が開始。投機勢の投げ売りの結果、価格が暴落することになります。

したがって、新しく採用された貨幣で財産を貯蔵していた人達は、一連の流れの結果として財産を大きく目減りさせる結果となります。

<スライドの説明>

1. 財Aが貨幣に選ばれた際は、「従来から存在する市場需要」+「貨幣需要」という形で需要が増加。結果として価格が上昇します。

2. 価格上昇は、貨幣としての財Aを生産する事業の収益性を高めます。

3. 結果、世界中の資本・労働力が財Aの生産に投入されることになります。

4. すると財Aの供給は急増。やがて需要を超えて供給超過となります。

5. 貨幣となった財に対しては、ただの商品であった際よりも多くの投機的な取引需要も発生しており、財Aの市場には投機的取引をする層が一定程度存在します。このような環境下で供給超過となると、価格は元の水準(貨幣採用前)を大きく割り込んで暴落することになります。

4. 貨幣の健全性を決めるもの⇨「ストック・フロー比率(S2F)」

貨幣の健全性を図る指標として、「ストック・フロー比率(S2F: Stock to Flow)」があります。これは対象財の希少性を測るために指標で、

ある時点における財のストック(市場に存在する量)÷年間生産量(フロー)で計算されます。

この式からも分かる通り、年間生産量が急増するような事象が発生すると、ストック・フロー比率(S2F)が下がり、貨幣としての機能が著しく下がることが分かります。

5. 貨幣間競争の圧倒的勝者 = 「金」

5.1. 財としての金の特徴

財としての金の特徴は次の通り。

・化学的安定性

:破壊が実質的に不可能であり、消費・分解・腐食等によって消滅することがない。つまり、過去採掘された金はほぼ全量が地上に現存する。

・合成不可能で極めて希少な鉱石からしか産出できない

:産出コストが非常に高く、その状態が数千年前から変わっていない。

5.2 産出(供給)の安定性

この性質から、金ストックの年間変動率は過去70年間1.5%程度で推移、2%を上回ったこともないといいます。(データは本書より)

圧倒的な供給量の安定感ですね!

ここで統計データを確認。2020年の金の産出量は鉱山からの産出が約3,200t/年となっています。(出所:U.S.Geological Survey gold stock)

この他、中古スクラップなどの形で市場から再回収される形の供給が年間1,500t前後程あるようです。(出所:JGMA)

本書では「金のストック・フロー比率が60程度」となっていたのですが、計算根拠は不明だったので、深堀りはしないことにしました。いずれにしても、金がその産出コストの高さゆえに供給量が安定しており、貨幣の重要な機能である価値貯蔵機能に優れているのは間違いありません。

6. デジタルゴールドとしてのビットコイン

6.1 ストック・フロー比率の高さ

ビットコインは、その供給を厳しく制限する仕組みから、価値貯蔵手段として優れています。本書の試算によると、ビットコインのS2Fは2017年時点では約25と金の半分以下に留まる者の、金の生産条件とS2Fが一定であると仮定すると2022年頃に金に並び、2025年までには金の約2倍となり、以降も上昇を続けるとのこと。人類史上、ここまで供給が厳しく制限されている財はなかったかもしれません。

6.2 デジタルゴールドとしての側面

・個人主権

ビットコインの支配権は100%所有者に帰属し、政府には一切依存しません。政府支配下に置かれて供給操作をされている法定通貨とは対照的です。

・国際決済

金は2500年もの間、交換手段、価値貯蔵手段として世界で使用されてきました。しかし、国際的な金融取引が増加する中で、金の可動性の低さが課題となり、政府支配下にある中央銀行に金を預託し、兌換紙幣を発行することとなってしましました。この歴史を踏まえると、ビットコインの誕生は、政府から中立さを保ったままに国際的な決済を行うことができる新しい決済インフラの誕生と捉えることができます。

注)ビットコインのオンチェーン取引は、決済に要する時間やスケーラビリティなどの問題があるため、実用化においてはオフチェーン(ブロックチェーン外)の副次的階層に移行するものと考えられます。中央銀行がビットコインを裏付け資産としたデジタル通貨を発行する未来は、そう遠くないかもしれません。

・国際標準価値尺度

本書ではさらに、ビットコインが世界的規模で普及し、価格変動が現在よりも小さくなったのちには、ビットコインが価値尺度の国際標準として使われる未来もありうると説明されています。最も、これはかなり先の未来のことになりそうですが。

7. おわりに

本noteでは書ききれませんでしたが、本書では一貫して金本位制を念頭に、あるべき通貨制度について議論が展開されているのが印象的でした。筆者は1992年生まれで、金本位制についてあまり深く考えることがなかったのですが、本書を読んで改めて現行の管理通貨制度の健全性について考えるきっかけになりました。

ビットコインの歴史は始まったばかりなので、既存の仕組みとどのように共存していくのかに今後も注目していきたいと思います。

ここから先は

¥ 500

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?