映画”4Kリマスター”の流行とフィルムアーカイブ

数年前から映画界に”4Kリマスター”や”デジタルリマスター”の波が来ている。過去の名作が「リマスター版」と銘打たれ、映画館で再上映されるこの流れは、多くの映画ファンにとっては非常に嬉しい傾向である。

2024年に入ってからだけでも、『テルマ&ルイーズ』(1991年)、『レザボア・ドッグス』(1992年)、『ピアノレッスン』(1993年)や、イーストウッド主演の名作マカロニウエスタン「ドル箱三部作」などの錚々たるラインナップが公開され、いま注目の映画会社A24も『ストップ・メイキング・センス』(1984年)や『π』(1998年)で名作の修復事業に乗り出した。

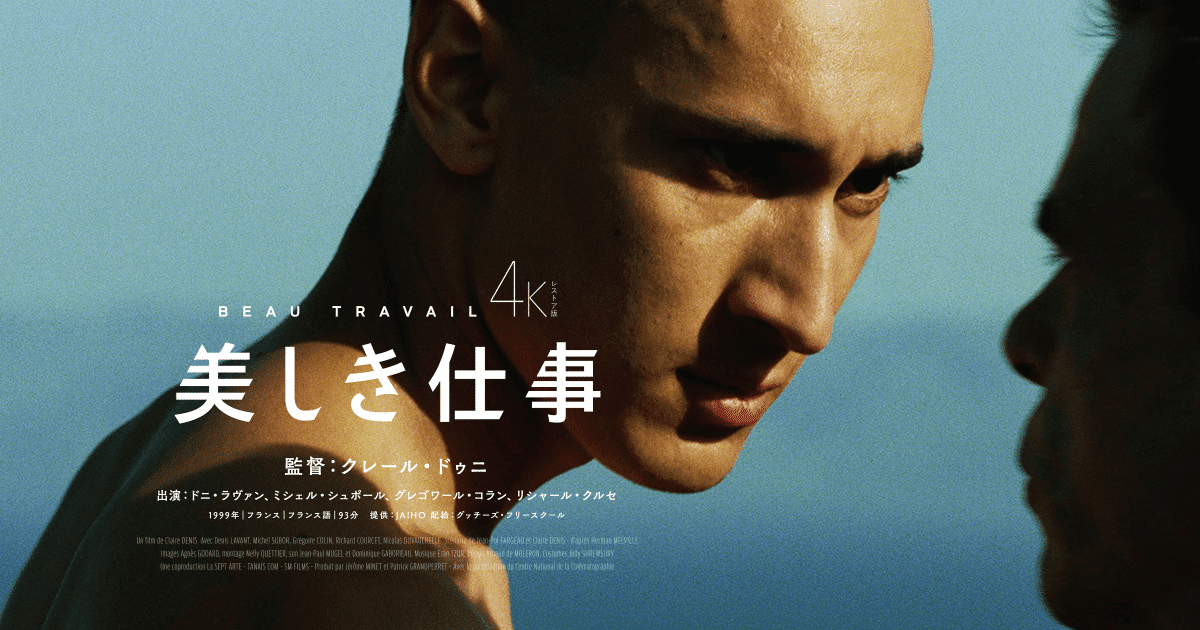

2024年5月現在のこれから、分かっているだけでも『美しき仕事』(1999年)、『オペラ座の怪人』(2004年)、『天使のたまご』(1985年)などの公開が控えている。

なぜ過去作の修復と再上映が増えているのか

答えはシンプルで、映画をデジタル化することで「保存」や「現状維持」の選択肢を増やすためである。2000年代の中ごろを境にデジタル化が進んでいった映画は、それ以前はフィルムで撮影・保存され、物理的に管理されていた。紛失・劣化しないよう、多くの技術者・関係者たちが映画の保存に取り組む手段の一つに、4Kリマスター化などのデジタル化がある。

このような、映画フィルムおよび映画関連資料の収集・保存・復元・公開を主な活動とする機関の総称を「フィルムアーカイブ」という。

活動において厄介なのは、かつてのフィルムが可燃性だったことだ。世界初のプラスチック素材「セルロイド」が使用されたナイトレート・フィルムは、一度火がつくと燃焼に酸素を必要とせず、たとえ水の中でも燃え続ける。

『ニュー・シネマ・パラダイス』(1988年)や、『イングロリアス・バスターズ』(2009年)をイメージしてもらえれば分かりやすいかもしれない。フィルムはとにかく燃えやすいというのが一般的な認知で、取り扱いが危険なものだった。小津安二郎監督の『東京物語』(1953年)も、現像所の出火により原板ネガが焼失している。

1895年の、リュミエール兄弟のシネマトグラフの発明を映画の起源(諸説あり)とすると、不燃性フィルムが世に出始めた1950年頃までの約50年に渡って使用されたナイトレート・フィルムは非常に儚いものだったのである。

これに代わって1948年に登場したのが、不燃性のアセテート・フィルムだ。この実用化によって映画保存家や関係者たちは、フィルムの焼失を防ぐために、ナイトレート・フィルムからアセテート・フィルムへの転写複製を開始。現代における4K化・デジタル化などに形を変えて残っている映画保存のための活動は、このように戦後すぐから行われてきたのである。

皮肉なのは、燃えないアセテートはフィルムが劣化しやすく、燃えるナイトレートは劣化しにくく、映像を美しいまま保存できるということが、以降後しばらくしてから明らかになったということだ。一筋縄ではいかない。

映画はデジタルの時代へ

2000年代に入ると、映画の撮影や上映は徐々にデジタルへと移行していく。長編映画として初めてHD24Pというカメラを使用し全編デジタル撮影されたのがジョージ・ルーカス監督の『スター・ウォーズ エピソード2/クローンの攻撃』(2002年)だ。

映画が映像データとなり、物理的な劣化が避けられる以外にも、デジタル化のメリットはいくつかあって、そのひとつは映写技師の仕事が少し簡易的になること。

かつてフィルム上映では、1本の映画に対し多いものでは10本ほどのフィルムが必要で、2台の映写機を上手く使い、中断することなく上映する仕組みだったので、映写技術はとにかく忙しいし熟練した技術を身につけなければならなかった。それがデジタルになるとボタンを押すだけである。

また映画を複数の映画館で上映するには、フィルムの複製や運搬にもお金がかかるので、デジタル化にはこの面におけるコスト削減のメリットもある。さらにデジタル映写機の導入で、映画館にとってはスポーツやコンサートのライブ配信など非映画コンテンツで収益を上げることも可能となった。(ただし、もちろんデジタルの設備導入・維持・更新費は高額であり、データの保管にもさまざまなリソースを要する。)

”4Kリマスター”とは

映画の保存手段の一つであるデジタル化。その中でも、昨今よく聞く「4Kデジタルリマスター」についてかんたんに解説したい。

まず行うのは、素材となるフィルムのチェック。当然だが、保存状態が良いものほど、最終的な仕上がりもキレイになりやすい。この後にスキャナーで映像をデジタルデータ化するので、その前にフィルムにある小さなキズなどはこの時点で修復を行っておく。

監督や撮影監督などがご存命だと、そういったコアな関係者が直接監修を行うこともある。当時の色彩や意図を汲んで映像を再現しやすいからだ。またもし残っていれば、オリジナルのネガフィルムを使用することがやはりベストな選択となる。古い映画の場合だとオリジナルネガが紛失していることも多い。

先述の『東京物語』の場合、今われわれが観られる映像は、残っていた複製の音付き35ミリのデュープネガを修復・デジタル化したものだ。これも何度かのリマスターが行われ、その度にベルリン国際映画祭やカンヌ国際映画祭などの大きな舞台で記念上映されている。

その後、修復されたフィルムは「フィルムスキャナー」を使って4K解像度でスキャニングしデータ化。そしてひとコマずつ、コマについたゴミや傷、ノイズなどの除去、色調補正などのレストア(修復)と呼ばれる作業が行われる。

ひとコマずつとかんたんに述べてしまったが、1秒が24コマなので、2時間映画だと単純計算で17万2800コマ。気の遠くなる作業だ。頭が下がる。

最後に色や明るさの調整をデジタルで補うグレーディングを行い、別で修正・調整していた音声データと合わせて完成となる。

このような大変な作業を経てどれだけキレイに仕上がるのか、せっかくなので見比べていただきたい。下記は松竹の『男はつらいよ』のHDリマスター版と4Kデジタル修復版の比較である。動画で見比べたいという方はその下のnote記事からご覧になると良いだろう。精細度や色味が美しくなっていることがお分かりいただけると思う。

映画の保存は業界にとっても喫緊の課題であるため、こうした流れを受けて、今後もおそらく名作のデジタル版・4Kリマスター版の公開は続く可能性が高い。

巨匠マーティン・スコセッシ監督も、次の世代に映画文化を継承していくために、「ザ・フィルム・ファンデーション」と呼ばれる非営利団体を1990年に立ち上げ、これまでに900本以上のフィルムの修復・保存活動を行っている。

今後デジタル修復された作品を鑑賞する際には、フィルムアーカイブの重要性と、技術者の相当な努力の恩恵で観られるという事実を、ぜひとも思い出していただきたい。

最後までお読みいただき本当にありがとうございます。面白い記事が書けるよう精進します。 最後まで読んだついでに「スキ」お願いします!