332 BADBOYS(バッドボーイズ)

はじめに

神戸大学の学生の一部が非常識な行動をとり、サークルの活動と称して合宿した先で破壊行為をして問題になっています。

大学経営陣が記者会見をして謝罪をすることとなりました。大学生にもなってこのような振る舞いをして、終いには所属しているサークルや学校に迷惑をかけるという結末になりました。

今日のコラムでは、この問題を通して現在の社会の姿の一面について少し考えてみたいと思います。

みんなでやれば怖くない

60人以上の学生が関与した今回の破壊行為ですが、学生たちは大学の名称とサークルの名前を用いて、宿泊施設を予約し宴会をし施設を破壊しました。映像でも、度が過ぎ過ぎている様子を知ることができます。基本的にはこのような事態を引き起こした責任は、学生個人や家族が賠償なり謝罪をするべきことだといえます。しかし、サークル活動と称していることを認知していない大学が、謝罪をし補填することになりました。

やはり、大学がこのように謝罪会見をしているのを見ていると、なぜ学生たち自身が記者会見の場に出てきて謝罪しないのかということが疑問に残ります。大学の先生たちが、深刻な顔で謝罪する姿を見れば見るほど、自分たちでしでかしたことの責任もとれないような学生を育てているのかという印象を持ってしまいます。むしろ、社会に出ていく大学生が自分のしでかしたことのけじめもつけられないことの方がよっぽど問題のように感じます。

ではなぜ、大学はこのような問題に対して責任をとっているのでしょうか。それは、近年の大学生の犯罪行為に対して、社会全体が大変神経質になっていることが影響しています。日大をはじめとするの複数の大学での大麻問題に始まり大学生の事件が大きく取りざたされている流れがこのことに影響しているはずです。

今回の神戸大学の問題については、60人を超える学生に対して厳重な処罰を与えるとしていますが、60人ともなるとその処罰の公平さや厳罰の度合いも大変難しい判断を要します。状況的には、自民党の100人近い国会議員が政治資金の不記載により、裏金化させていた問題に対する処罰に似ているように思います。

怒らない大人、怒れない大人

ハラスメント、体罰、SNSでの誹謗中傷などなど、社会も大人も非常識な行いをしている人間を注意することが大変難しくなっています。

バッドボーイズと称している神戸大学の非公認同好会であるバトミントンサークルのメンバーは、集団の与える脅威も味方につけ常軌を逸した行動に出ました。普通であれば警察を呼び器物破損などの罪で刑事罰を受けさせ、営業妨害や弁償で民事訴訟に訴え社会的な制裁を受けさせることだってできたはずです。

このように、学生への過剰な配慮は社会の現実を教えることを避け、他者にいらぬ被害を及ぼしています。

それが、バトミントンサークルの悪事による、「バトミントン部」への誹謗中傷です。

サークルと部の違い

「神戸大学の学生の事件」と言われると、全部一緒にして語ることになり、他の学生にまで迷惑がかかります。それは、他の学生の名誉を傷つけることになります。特に、今回大きな風評被害を受けているのが、「バドミントン部」の学生たちです。

問題を起こしたのは、サークルの学生であって、バドミントン部の学生は全く関係ありません。同一団体と誤認され、いわれなき批判などを受けています。そのため、部員紹介の画像を削除したり、日ごろの投稿にいらぬ気を回したりしています。

大学の部活とサークルの違いは、活動の頻度や運営主体などにあります。 部活は高校の部活のように活動が頻繁で、大学や企業のサポートを受けるところも多く、結果が求められるのが一般的です。

一方、サークルは学生が主体的に活動内容を決める団体なので、結果重視のところから、楽しさ重視のところまで幅広いサークルがあります。

今回問題をおこしたのはバドミントンサークルで、部であればバドミントンのための合宿をしたでしょうが、お楽しみサークルが結果としてバドミントンの練習ではなく酒を飲み破壊行為をしたと言えます。

これは全てのサークルと部の比較に当てはまるのではなく、神戸大学の非公認課外活動団体のバドミントン同好会「BADBOYS(バッドボーイズ)」のようなサークルに当てはまることですので、誤解が無いようにしなければいけません。

だからこそ、非公認課外活動団体なのだから所属している学生自体、またはその集団が自ら責任をとり、集団を解散させる等の責任を考えることが重要なのです。

外から石を投げる

何か起きた時だけ大騒ぎする様な社会では、安全な場所から批判する人間が増えていきます。

それはまるで集団の外から石を投げているような姿です。現在の大学の現状は、F・Eランクと呼ばれるほとんど偏差値もつかないような大学から東大や京大のようなSランクの大学まで、昭和の頃から染みついた学歴の縦の構造がしっかり残っています。

そして、再び大学がレジャーランド化しているのです。この現象は、1989年日本全体が浮かれていたとされている、バブル景気の時に顕著に発生したとされています。私はバブル時代を知りません。しかし、なんだかどんな社会だったかわかるような気がします。

そして現在、日本の株価は最高値を付け新NISAが始まり、投資だの仮想通貨だのとバブル景気の時のような感覚の人間が増えている社会はまさに昭和のバブルの再来とも言われています。

あの時、大学はどの大学も浮かれた雰囲気が漂っていて、まさに大学はレジャーランドと呼ばれていました。実際に先輩方からの話では、大学の授業には出席しなくても楽勝科目で単位を揃えて卒業ができ、夜は遊び歩き、バイトやサークルに明け暮れたという話をよく聞きます。

大学が全入時代をむかえた今、大学に行くという選択以外の可能性と価値が私は今こそ高まっているように思います。成果主義、実力主義をさらに発展させていくためには、学歴に甘んじるのではなく何を学び何ができるのかという、正しい成果主義を尊重する気風が必要なような気がします。

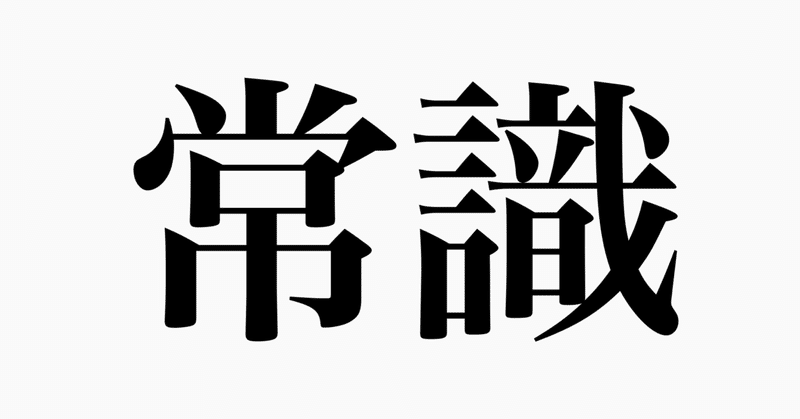

過ちを犯したら、自ら償う、そして、社会の一員として再び歩み始めるという常識を大学が見失うようでは、たぶん、いかに偏差値の高い大学を卒業しようとも何かが足りていないままなのではないでしょうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?