赴任先のオフィスは、ローマから250キロ、雪をかぶった険しい山を越えた先のド田舎にあった

1992年1月。

モスクワ経由ローマ行き、JALのB747ジャンボジェット機。

ソ連(まだロシアではない)が定めたルールにより、シベリア上空を通るフライトはモスクワ空港でのワンストップを強制されていた。

乗客はモスクワ空港でいったん機外へ降ろされ、薄暗いターミナルのなかの売店が並ぶ狭く短い通路を行きつ戻りつするしか時間のつぶしようがなかった。

海外出張の経験すら一度もない、そして「マルドメ(まるでドメスティック)」な32歳の私が、日本からはるか遠く離れたイタリアの田舎町へ一人旅立つ不安は、それまで経験したことのないものだった。

これからイタリアに駐在して、見ず知らずの現地法人で数年間の勤務に就く。

モスクワからさらに8時間ほど飛行を続け、ローマ・フィウミチーノ空港に到着し、ターンテーブルから大きなスーツケースをピックアップ。

到着ロビーへ出ると、が事前に聞かされていた通り、私の名前を書いた紙をもった初老で小柄のイタリア人が待っていた。

浅黒い顔に無精ひげを生やし、半年ほど櫛を入れていないであろう縮れた髪には白いものが交じる。イタリア人らしくない少し猫背なその姿は、今思い出せば「老けたリリー・フランキー」。

目が合うと名前を聞かれた(らしい)ので、「Buon Giorno, Io sono Kobayashi(こんにちは、私はコバヤシです)」と、出発前に日本で唯一覚えたイタリア語で答えた。

会話はそれだけだった。

英語はひと言も通じない。

数か月前、イタリアへの転勤が決まったとき、上司からは「ヨーロッパは英語が通じるから心配ないよ」と言われた。完全に騙されたと思った。

会話ができないので、どこへ行くかも確認できない。ただ、私の名前の書いた紙を持っていたというだけのつながりで、彼のクルマに乗り込んだ。

東京本社の総務から聞かされていた事前情報によると、

ローマの空港から会社までクルマで3時間ほど。

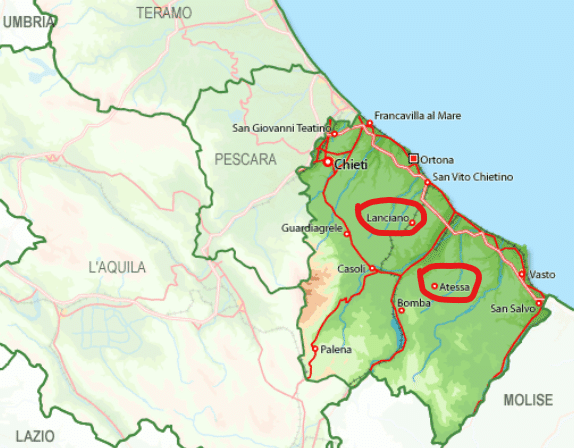

高速道路(Autostrada)をひたすら東へ走り、イタリア半島を横断するとアドリア海へ突き当たる。そのあたりがペスカーラ(Pescara)という比較的にぎやかな港町。そこから30分ほど海岸沿いを南下すると、ランチャーノという人口3万5千人の町があり、そこに住まいを構えることになっている。会社はさらに15キロほど南へいったアテッサ工業団地にあるという。

この辺りは主だった観光地もなく、当時は日本人観光客などはほとんど訪れることは無い。日本のイタリアガイドブックにも載っていない地域だ。

年老いたリリー・フランキーが運転するクルマは、空港を出てまもなく高速道路に入る。

「このドライバーは本当に会社が私のために予約したドライバーなのだろうか」、という不安を抱いたものの、なすすべもなく後部座席でおとなしく座り続けた。

一時間ほど走ると、ローマの市街地を抜け、あたり一面平野が広がり、さらに行くと山岳地帯に入った。高速道路は急な上り下りを経て、山の中を抜けていく。正面には雪をかぶった険しい山がそびえたつ。

そして、山の中腹には集落が点在。

こんな険しい山岳地帯の向こうに、私が着任する会社が本当にあるのだろうか。「美しいイタリアの田舎町」なんて、旅行気分にはまったくなれない。

どこへ連れていかれるのだろうという不安だけが募る。

私が勤める日本の会社は、世界にも名の通った大企業だ。その大企業のイタリア現地法人が、こんなド田舎にあるはずがない。途中にこんな山岳地帯を超えるなんてありえないし、誰にも聞いたことがない。

もしかすると私は誘拐されているのではないだろうか。一言も会話ができないクルマのなかで、恐怖すら感じた。

山岳地帯を抜けて、しばらく行くと海が見えてきた。アドリア海のようだ。

そして海沿いに南下を始めた。なんとなく方向的には合点がいった。

すこし、安心した。

高速道路を降りた後、畑のなかをしばらく走ると、お世辞にも立派とは言えない3階建ての建屋の上に、会社の看板が見えた。

ほっとしたと同時に、リリー・フランキーを誘拐犯ではないかと疑ったことを申し訳なく思った。

工業団地内とはいえ、会社や工場などが立ち並んでいるわけでもない、当社の周りも土地がたくさん空いている。

オフィスに入ってみると、現地スタッフがにこやかに迎えてくれた。

「Kobayashi-san, Benvenuto!!」はちきれんばかりの笑顔だ。

南イタリアの田舎の無精ひげを生やしたおじさんや、5年ほど洗ったことのなさそうな毛玉だらけのセーターを着たおばさんたち。

仕事をしに来ているのか、おしゃべりをしに来ているのかもわからない。

ビジネスの来客がいるわけでもなく、オフィス内の空気は淀んでいる。

ここは、125ccのオートバイの製造会社。といっても年間2万台ほどの小規模生産拠点だ。

こんな南イタリアのド田舎に、当社はなぜ会社を作ったのか。

海外現地法人という言葉から私が連想していたのは、外国の主要都市のオフィス街に建つ小洒落たビルだ。朝出勤して自分の個室に入ると、まず外国人秘書が今日のスケジュールを説明してくれる。次に、夜のうちに日本から届いたFAXの束(当時はメールでのやりとりは無し)に順番に目を通し、仕事の優先順位を決めていく。

ここは、私の海外現地法人のイメージとは180度異なる。

しかし、私は今日ここへ着任した。

昨日までは、東京・青山の16階建ての空調のきいたインテリジェンスビルディングのなかで、スーツにネクタイを締めてパソコンに向かっていた自分が、今日からこの建物の中で白い作業着を着て働くのだ。(経理財務という事務職ではあるが生産拠点では全員が作業着を着用する)

これからの数年間、ここで働く自分が想像できなかった。というか、このギャップに自分が耐えられるか自信がなかった。

ところが、だ。

初日に抱いたこんな絶望感からはまったく想像ができないほど充実した5年間を過ごすことになった。

自分のこれまでの60年間の人生で、もっとも輝いていた5年間と言ってもよいかもしれない。

来週、この続きをお話ししよう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?