君たちはどう生きるか

まえがき

もう1年以上前に書いた記事で、推敲し、つづきを書こうと思って公開を控え、そのまま忘れていた。旬をとっくに過ぎているが、このままのかたちで公開しておこう。

*

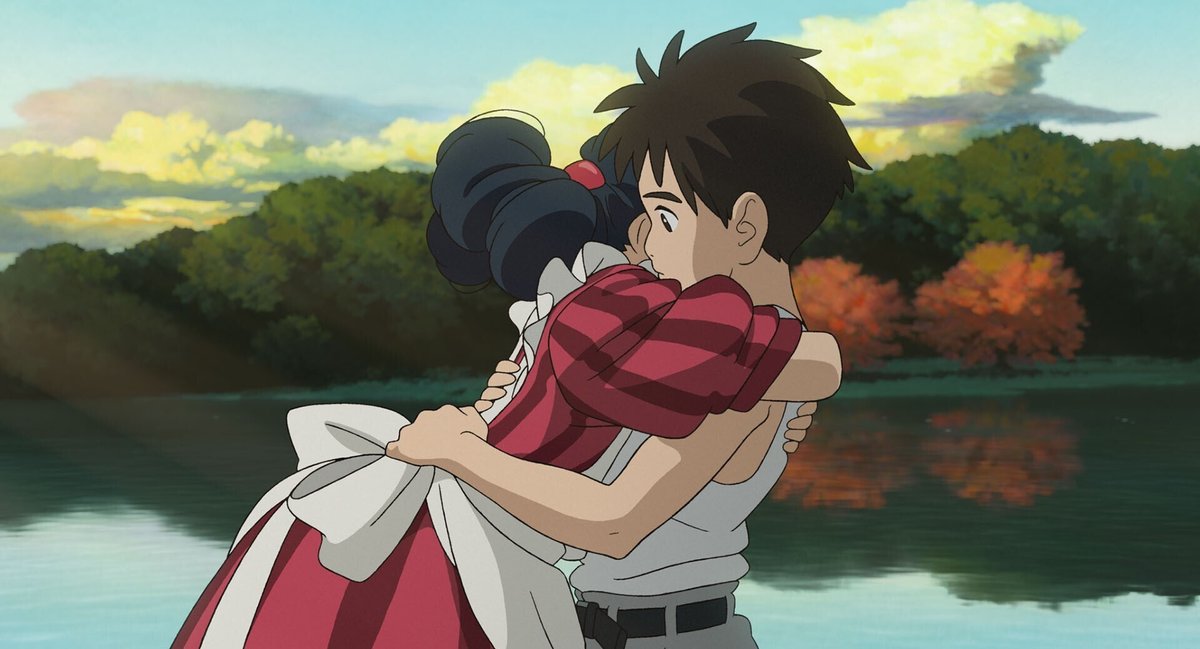

『君たちはどう生きるか』を見たけど、ふつうに良作だった。『もののけ姫』のような歴史的傑作と比べるのが気の毒で、宮崎駿作品としては5本の指に入る。晩年に、こうした作品を遺すことができるなら、表現者として以って瞑すべしと言えよう。もっとも宮崎はこの作品もヒットしたので、もう辞める気はさらさらなく、次回作の構想を練っているらしい。

意味不明という前評判だったが、決してそんなことはない。見ているうちはイメージの流れに乗って最後まで自然に見れる。ところがいざ感想をまとめよう、それ以前にあらすじを取り出そうとすると、きわめて難しい。昨日見た夢をひとに説明しようと試みるようなものだ。

先日見た夢で、白いもこもこした大きな毛虫みたいのが、犬や猫の上に押しかぶさり、全身を覆い尽くしている。どうやら食べているらしい。こう書くと不気味なようだが、決して悪夢というわけではなかった。

あるいは昔、空を飛ぶ夢をよく見たが、なかなかその解放感を言葉で他人に説明できない。先日、韓国ドラマ『ムービング』を見ていて、主人公に超能力が目覚め、自由に家の回りを飛ぶシーンがあった。「オレが見ていた夢はこれだ!」と感激した。自分の言葉ではうまく説明できなかったが、ドラマの映像でそれが再現された、という感を持った。

アニメーションは本来ファンタジックなものである。いわば夢の世界の出来事をあたかも現実に目の前で起こっているかのように描く。『君たちはどう生きるか』もそうで、宮崎駿の夢の世界がアニメで描かれているようなものだ。そんなものが常人に普通の意味で理解しやすいはずがない。夢をよく見るひと、自分の夢を楽しむことができるような人でないと宮崎アニメ、とりわけ本作はピンと来ないだろう。

そもそも夢とはイメージの流露であり流動である。それはイメージの思考である。いま目の前にあるものすら、私たちは判然と認識できているわけではない。教室の天井に何があるか、など敢えて誰も見上げようとはしない。にもかかわらず、視野の中には色々なものが入ってくる。それが不意に夢に出てきたりする。

言語や記号による思考は、それとはまったく別なものである。たとえば2+2=4は誰にとっても同じ意味を持つ。

直角に向かい合う斜辺をa、高さをb、底辺をcとすると、直角三角形の3辺の長さは a² = b² + c² となる。ピタゴラスの定理は誰にとっても真である。

「1945年8月に日本は降伏した」という歴史的事実も、よほど無理に捻じ曲げようとしない限りは疑いようがない。

楽譜のとおり演奏すれば、ビートルズの曲を誰でもひと通り弾くことはできる。

これら言語や記号、約束事に基づいた思考や表現には一定の規則性が担保されていて、それを自分勝手に崩すと訳が解らなくなる。一方、夢のイメージの思考は訳など解らなくてよい。むしろイメージの鮮烈さと、そのつながりこそが後者の魅力である。たとえ非合理な思考であっても、そこには私たちの感情や情念を掻き立てる力がある。

「概念なき直観は盲目にすぎない」とカントは断言したが、それは彼がルソーやヒュームなどの想像力の理論について無知にとどまったからである。想像を形成するのはイメージである。イメージには概念の枠組みなど存在しないのが普通である。概念なき直観は縁のないイメージで織りなされている。

優れた映画監督とは夢の思考を映像として表現できる才能のことである。かれらはクランクイン前に完ぺきな脚本を用意していない。映画を撮りながら脚本を書き上げてゆく。役者に口伝えで台詞を教えたりする。北野武監督がそうだし、宮崎駿にもそういう癖があるらしい。

おそらく本作の制作の際、絵コンテぐらいは描いていただろうが、あらかじめちゃんとした脚本を用意していなかったのではないか。大まかなストーリーぐらいは決めていただろうが、細部は後づけという印象を持つ。

それに今回はアニメーターに描かせた絵に宮崎があまり手を入れていないようだ。もっぱら監督役に徹した。そのためか、彼のこれまでの作品と比べて映像の印象が全体として至極淡泊である。

たぶん10年前なら御大が自ら作画にまで積極的に介入し、インコ軍団やらポヨポヨくんまで凝りまくり、物語も二転三転して、最後は訳が解らなくなって中途半端に終わるところだったと思う。今回はスッキリ結末がついて端然としている。瑕瑾とすべきところが全然ない。とてもよく出来ている。

ただ何でこんな題名にして、青鷺のポスター1枚で宣伝を控える戦略を取る必要があったのか?吉野源三郎『君たちはどう生きるか』はチラッと出てくるだけで本作のストーリーとも主題ともほとんど関係がない。というか、むしろ思想的には真逆だと言っていい。中身とタイトルがこれほどかけ離れた作品も珍しい。こんな題名をつけて観客に予断を持たせるだけ不幸ではないか。

というのもオレはこの本を小学校時代に読書の時間に毎週1か月ほどかけて読まされた上、感想文まで書かされ、すっかり嫌いになった。2度と読みたくない。

吉野本は、てっきり戦後文学だと勘違いしてた。戦後左翼の戯言だと。小学生の頃そう思い込んでいたが、今回初めて1937年に出た作品と知った。なのに、迫りくる太平洋戦争のことなど何も書かれてなかったように記憶する。

どうにも上から目線の都会的教養主義が鼻についた。社会はすべての人たちの協力から成り立つ、職業に貴賤なしを謳う。なのにお前ら(だけ)は週末優雅に音楽会かよ!内的に矛盾しているだろ!と感じ、小学生の頃の自分は憤慨したのである。当たり前のことを尤もらしく言いやがって!

吉野本と今回のアニメは何の関係もない。それどころか、本作はまさに吉野=岩波的教養にたいする挑戦であり、その破壊こそが「ボクたちの生き方」だとおらびあげる。そのうえで「キミたちはどう生きるか?」と問うのである。

この肝心の点を誰も解っていないようだ。今さらありがたく吉野本を読んで感銘を受けているような人たちを足蹴にするために宮崎はこの作品を作ったのである。そうした姿勢は村上春樹ときれいに一致している。ここには日本の戦後サブカルチャーの1つの帰結がある。

あらすじ

太平洋戦争が始まって3年後、主人公の少年マヒトの父は軍需工場の経営者である。母ヒサコは病院の火事で亡くなり、父はその妹ナツコと再婚、マヒト父子は実家に疎開する。マヒトは継母ナツコに馴染むことができないでいる。

屋敷の敷地内にはかつて大伯父が建てたという古びた洋館があった。かれは最上階の書斎にひきこもり、本ばかり読んでいて終いに気が狂い、どこかに姿を消したとされている。入り口は狭く、崩れかけていて、ふだんは誰も近寄らない。

病院で焼死した実母ヒサコは、かつてこの洋館に入り込み、神隠しに遭ったことがあるらしい。なぜか1年後に以前のままの姿で戻ってきたが、その時の記憶を失っていた。

洋館から時々青サギが飛んでくる。最初のうちは敵対的だが、マヒトに反撃されて「サギ男」になってしまい、物語の進行につれ親しくなる。これを彼の「イマジナリーフレンド」と見なすことができる。孤独な少年の空想上の友だちだ。菅田将暉(すだ・まさき)の声の演技がすごい。

継母ナツコが洋館に入って行くのを見たマヒトは後を追うが、不思議な「下の世界」に入り込み、出れなくなってしまう。かくして青サギとともにマヒトの冒険が始まる。

下の世界には現実世界には見られぬ奇妙な生き物が無数に生息している。のみならず、そこには時空を超えた別の宇宙に出入りできるドアがある。この異世界でマヒトはヒミという少女と出会う。

かつて下の世界に迷い込んだ実母ヒサコが、その時の年齢のままパラレル・ワールドで生きていて、それがヒミだった。火を自在に操る能力を持ち、マヒトとサギ男に食事を振舞うばかりか、何かと彼らの手助けをしてくれる。

マヒトとヒミは恋人関係のようになって行く。ここには一種の近親相姦的な関係が示唆されている。同様のことが村上春樹『海辺のカフカ』の最後のところで描かれていたのが思い出される。《父》は母子にとってあくまで部外者にすぎない。母との関係が表現活動のエネルギー源になっている。

異世界へ通じる洋館の塔は、大伯父が建造したのではなかった。かつて隕石が落下し、そこに出現した石の塔を彼が建物で囲んで隠したのだ。大叔父は下の世界に君臨しつつ、13個の穢れない石を3日に1つずつ積んで、世界のバランスを取る仕事に今なお従事していた。

かれは自らの血を引くマヒトに、その重大な使命を引き継ぐように求める。跡継ぎがいないと、世界のバランスが崩れてしまう。それは悪意のない者にしかできない仕事だと言う。

が、マヒトは自分には悪意があると頭の傷を示し、その頼みを断る。転校した際イジメられた腹いせに自分で自分を傷つけ、その責任を同級生になすりつけたのだ。そんな惨めな自分には世界を救うことなどできない。そこにインコ大王が闖入し、積み木は崩れ、下の世界は崩壊する。

マヒトと青サギは這う這うの体で下の世界から上の現実世界へ逃れる。ヒミは後髪を引かれながら自分が元いた異世界へ還ってゆく。戻ってきた者はその記憶を失っているはずなのに、マヒトはそうではない。訝りながら青サギはどこかへ飛び去る。ヒミの代わりにナツコが帰ってきて、一家に平穏が訪れる。戦争も終わる。ナツコは無事に弟を産み、マヒトは東京の学校へ戻ってゆく。

《塔》とはなにか

宇宙から来た「塔」というのは西洋文明の隠喩である。かつて日本人は書斎にこもり、西洋の書物を読み解こうと刻苦勉励した。そこに世界の真理が書かれていると信じた。西洋の知識を積み木のように組み立てることが世界にバランスをもたらすと信じたのである。それが日本の近代文明というものだった。日本が太平洋戦争に突入し、欧米と世界戦争を戦うに至っても、大叔父すなわち日本知識人の象徴たる人物は、西洋の文物の研究に余念がない。

マヒトは新世代の若者である。悪意なき者だけに知識の探求が可能だ、などというキレイごとは信じられない。知識の積み木で世界にバランスがもたらされることなどあり得ようか。そうした近代日本の知識人のナイーブな信念をマヒト=宮崎駿は否定し、塔にこもって空疎な観念を操作するような生き方を継承するのを拒否する。かれは《塔》から現実世界に降りてゆく。空疎な知識世界が自ら崩壊するに任せるのだ。

観念的な遊戯を否定して現実の日常世界に還る、というモチーフはそもそも初期の『風の谷のナウシカ』にも見られる。そこには宮崎駿という作家の一貫した信念がある。それはもっと言えば日本の戦後思想の王道である。

太平洋戦争において日本の軍部は「鬼畜米英」を打ち破り、アジアを支配するという都合のいい空想に走って、無残な敗北を遂げた。そんな暴走を支えたのが当時のジャーナリズムであり、知識人たちだった。庶民もまた、そうした空想的かつ暴力的な自己愛の共同体の一員にすぎなかった。

八紘一宇のごとき空理空論に与せず、民草の日常の現実を肯定せんとするのが戦後思想の初志だった。先の戦争で国民は国家に騙されたにすぎない、国家の意向に流されない常民の生活を見出し、それを護持するのが知識人の役割だとされた。

しかるに実際には、戦前の国民は軍国ファシズムを有難がり、それに進んで身を投じたのだ。戦後しばらくは誰もが反省したふりをしていたが、近年いよいよ歴史を捏造しようとする動きが知識人からも大衆からも出てきた。同時に、ネット時代にリベラル左翼の無知蒙昧が――その反動性が誰の目にも明らかになった。もはや信じられるものは何もない。今まさに「君たちはどう生きるか」が問われている。

吉野源三郎『君たちはどう生きるか』が公刊されたのは戦前の1937年だが、むしろ戦後世代の理想に燃えた若者に教養小説としてもっぱら読まれた。そこでは社会との繋がりの中で生きつつ、主体的に教養を身に付けていく生き方が説かれた。

とはいえ、そんな教養主義的な理想は至極容易に忘れ去られ、国民は高度経済成長の夢に酔った。共産主義に望みを託す者もいれば、新興宗教に走る者もいて、結果として日本では地に足のついた思想は生まれなかった。もっぱらカネとモノにしか目が行かず、近年では経済的にもすっかり行き詰っている。

ファンタジーアニメという形を取りつつ、戦後知識人として宮崎駿は戦後思想の理念を改めて説いてみせた。だから「君たちはどう生きるか」という奇異な印象をあたえるタイトルを敢えて選んだに違いない。

日常回帰というモチーフは庵野秀明『シン・エヴァンゲリオン』にも共通する。というか、庵野には自ら大風呂敷を広げた物語に結末をつけられるだけの思想性がなく、師でもある宮崎の思想から解決策を学んだのである。

宇宙から時空を超える塔が飛んできて、それが身近にあるのなら、私たちはその謎を探求せねばならない。その塔こそが私たちの日常そのものを形成しているのかもしれないからだ。

それはいわばイメージの母胎への回帰であり、いのちの源への回帰でもある。そこには日本の戦後思想が積み残した課題がある。日常に還るだけでは答えにならず、日常を信じて疑わない大衆を肯定するわけには行かない。そんな日々など、ひとたび戦争が起きれば、あるいは天災地変が起きれば、たちまち覆るだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?