学習成果を見える化する(インストラクショナル・デザイン)

大学院で学ぶ「学習のデザイン」、今回は学習成果を分類してテーブルに並べる方法について3つのメソッドを取り上げます。

目標分類学

まず1つ目、目標分類学はアメリカの教育心理学者のベンジャミン・ブルームたちが整理した考え方です。学習で設定した目的を段階的にまとめたいときの指針として使われます。

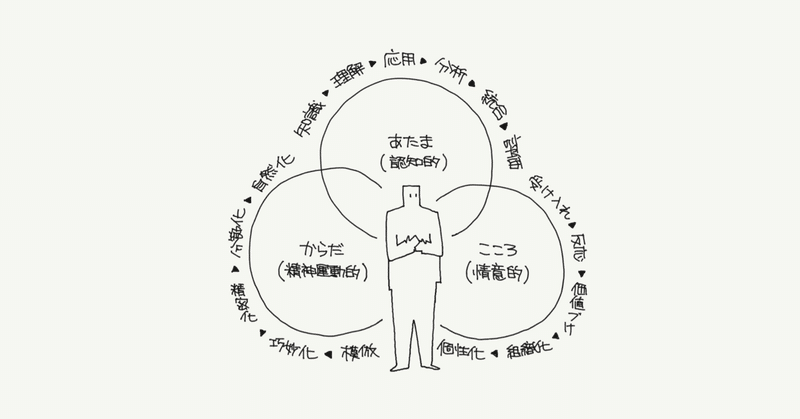

まず、教育の目標とする領域を3つに分けます。

あたま(認知的領域)

こころ(情意的領域)

からだ(精神運動的領域)

そして、それぞれに対して段階を提示しました。

あたま:知識→理解→応用→分析→統合→評価

こころ:受け入れ→反応→価値付け→組織化→個性化

からだ:模倣→巧妙化→精密化→文節化→自然化

あたまの座学であれば、ただ暗記するだけでなく覚えた知識を活用して自分の意見を述べられるか、といったことが高次の目標にすることができます。こころであれば行動につなげていけるか、からだであれば動きによる再現性の高さなどがあてはまります。

学習成果の5分類

成果を5分類する考え方は、前回に9教授事象でも紹介したロバート・M・ガニェによるものです。(下の方に書いてます)

5分類では目標分類学の3つのうち認知領域を細かく分けています。

言語情報(あたま)

知的技能(あたま)

認知的方略(あたま)

運動技能(からだ)

態度(こころ)

そして、それぞれに対して「成果の性質」「課題の例」「行為動詞」といった項目を立ててマトリクスにした表になっています。

例えば言語情報で英語の学習だったら、こうなります。

成果の性質(目標):単語を思い出して考えを述べられること

課題の例(教え方):英単語、文法の使い方、穴埋め問題、作文

行為動詞(評価):述べる、説明する

メーガーの3つの質問にあった「学習目標」「評価方法」「教授方略」にそれぞれ当てはめて考えるられます。つまり5つの分類と3つの質問を組み合わせると、いろいろな学習分野に対してどのように教えればよいか、といっった設計ができるようになります。

ちなみに授業では、態度はどうやって評価するか?といったことをテーマに議論しました。僕は課題に対して検討した量が目安になると考えます。デザインの授業であれば、提案に至るまでの過程や提案を支える検討事項のアウトプットなどです。これは他の分野でも適応できるのではないかと考えたのですがどうでしょう?

4段階評価モデル

アメリカの経済学者、カーク・パトリックが1975年に提唱したモデルで、企業での人材開発で多く使われています。その後、息子が2016年に内容をアップデートしました。4段階はこのようになります。

反応

学習

行動

結果

会社の研修を例にあげます。まず教えた内容について学習者の反応アンケートなどで知り、テストでどれだけ学んだかを測ります。次に職場で実践して知識やスキルが活かされているかを上司の観察や評価で確認して、行動の結果として組織の業績にどう反映できたか?という過程です。

4の結果について、パパ・パトリックは組織への還元に着目しましたが、ジュニア・パトリックは、反応→学習→行動のサイクルに着目して、よりよい効果を生み出す改善としてあげてます。

企業では割と実践しているかと思いますが(たぶん費用対効果にうるさいから)教育機関では1→2止まりが多いのではないかと思います。なぜなら学んだ知識を実践する機会がないから。

学んだこと

前回のIDでは教え方の大きなモデルを学びましたが、今回は各分野に対して目標に対してどこまで教えればよいかに焦点を当てました。

紹介するモデルに共通する点は、ただ知識を暗記したりスキルをレクチャーするのは、学習成果のうち最初の1歩で、その先に学習者自身が扱えるようになることを目指すという考えです。

学んだことを外化する、つまり表現する、ここに創造性が効果的な役割を果たすのではないかなと思いました。創造性の必要性を自身の研究テーマに述べられそうな学びを得ました。

今日はここまでです。

デザインとビジネスをつなぐストラテジーをお絵描きしながら楽しく勉強していきたいと思っています。興味もっていただいてとても嬉しく思っています。