DESIGN: IPPA

富山県の南西部に位置する、南砺市井波地域は国の伝統工芸品「井波彫刻」で知られる日本一の木彫刻の産地です。地域の中心的存在である名刹・井波別院瑞泉寺の火災・消失をきっかけに京都・東本願寺より御用彫刻師・前川三四郎を招聘、地元宮大工がその技術を継承したことがはじまりです。その後、社寺建築彫刻にとどまらず、住宅欄間をはじめとする様々な建築彫刻を手がけてきました。しかし、暮らしの画一化やミニマリズムに押され装飾彫刻の表現の場は減ってきています。

しかし、日本人の暮らしのなかには元来、装飾を受け入れる場として、床の間に代表される「創造の余意(よい)」がありました。余白の少なくなった現代の暮らしだからこそ、設えの新たな意義を見出せないか、それがIPPAの原点です。

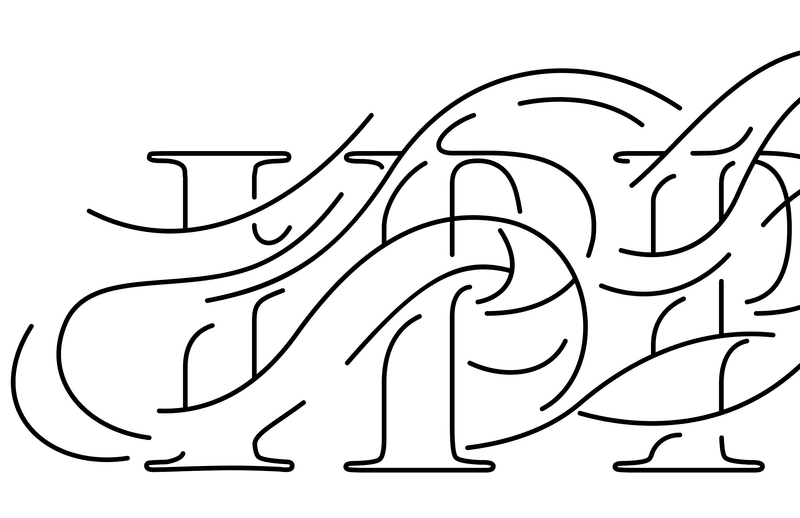

という、コンセプトのもと、富山県南砺市(井波)で動き出したデザイナーと職人による、プロダクトブランドのロゴマークです。

IPPAとは、「井波派」から来ています。集団を指す一派でもあります。井波に縁のある複数のクリエイターによるプロジェクトです。私も4年ほど前から、この街に関わり続けており、私も井波派の1人だそうです。

そんなわけで、ロゴマークを制作するにあたり井波派、「一派」とはそもそも何であるかというところから初めてみることにしました。「一派」とは元々は大きい河川からいくつも枝分かれした支流の一つという意味だそうです。

そこから転じて、ある思想やイデオロギーから枝分けれしていった共通意識を持った集団の総称で使われるようになったと。

なるほど。本流から別れた支流は、その時代の必要性やあり方に迫られ、また違う支流を細かく作りながら、いろいろな流れが生み出されてきたのでしょう。

今回のこのプロジェクトも大きな歴史の本流の枝分かれした一部かもしれません。

その支流たちは時代時代の行動的な人々によって作られているように思いますが、しかし、よくよくもう少し大きな目で見てみると、実は私たちは流れに流されてるだけかもしれない気がしてきました。

と言いますのも、生まれる時代や背景を私たちは選べません。そこに起きる出来事も予知できません。そういうことを前提に考えると、実は意識が介入できない小さな偶然たちが積み重なってできてる物事を、私たちは理性で能動的な決断と思わせようとしているだけかもしれません。

なぜ、私たちは井波と巡り会ったのでしょう。

そこにはあまりにも多くの偶然がありすぎます。今、一派ということをあれこれ考えながら、世田谷の農大裏付近を散歩している私は、その多くの偶然を自覚した時に、何か大きな抗えない流れの中にあって、波に飲まれ流されてる小さな小枝のような気分になり、この考えさえも自らしたくてしたわけじゃない不思議を思い、運命や宿命という言葉の意味がぼんやりわかる気もしてきました。

さて、話は大きく逸れているようですが、何が言いたいかというと、IPPAとは、偶然にも井波という波に飲まれて流れている人たちの総称なのでは・・・。そしてそれは、長い長い歴史のいくつも枝分かれした流れの一部で、ある種の運命のような境遇に流され、流れている人たちだな・・・。そのな気がしてならないという事が言いたかったのです。

そう言う考えの元から、モチーフに「波」や「流れ」を使おうと思いました。流動的で、流れや波の中にIPPAが現れるようなイメージで制作しました。

また、最初に述べたブランドの考え。ミニマリズムや機能性だけを重視しがちな時代に対してのアンチテーゼでもある「設や装飾」を意識した形づくりでもあります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?