コンピュータなどのデジタル機器との出会いは、現在生きている日本人の中では早い方だと思いますが、最新のデジタル技術に詳しいわけではありません。ハードウェアの内部についても一通りの知識はあるし、プログラミングもそこそこできます。しかし、インターネットの原理や仕組みを知っていることと、その中で使われる様々なツールを使いこなすことは、全く違います。

巷では、様々なインターネットツールが利用されています。SNSやLINE、noteブログのように無料で使えるものもあるし、音楽配信や動画配信のような有料のサービスもあります。また、ネット通販や個人間の商品売買ができるメルカリなども普及しています。一度便利なデジタル生活を享受してしまうと、元のアナログ生活には戻れません。

デジタルネイティブ(digital natives)という言葉があります。これは、学生時代からインターネットやパソコンのある生活環境の中で育ってきた世代のことを指し、日本だとおよそ1980年生まれ以降が、それに該当します。元々は、Marc Prenskyの2001年の著書"Digital Natives, Digital Immigrants"内で、著者が定義した呼称です。生まれながらにITに親しんでいる世代をデジタルネイティブ (Digital Natives) 、IT普及以前に生まれてITを身につけようとしている世代をデジタルイミグラント (Digital Immigrants) と呼んでいます。蛇足ですが、イミグラントは移民(移住者)のことです。

この世代は「現実の出会いとネットでの出会いを区別しない」らしい。聞くところによると、若い人たちが友達(恋人)を見つけるのは、マッチングアプリを使うのが当たり前らしい。また「チェーンメールなどによるインターネットミームの拡散力」があります。ミームというのは仲間内だけでわかる符丁(合言葉)のようなもので、”マジマンジ”や”ピエーン”みたいな言葉です。さらに、この世代の特徴には「情報は無料と考える」や「オリジナルとコピーの区分の消滅」などの良くない特徴もあるようです。

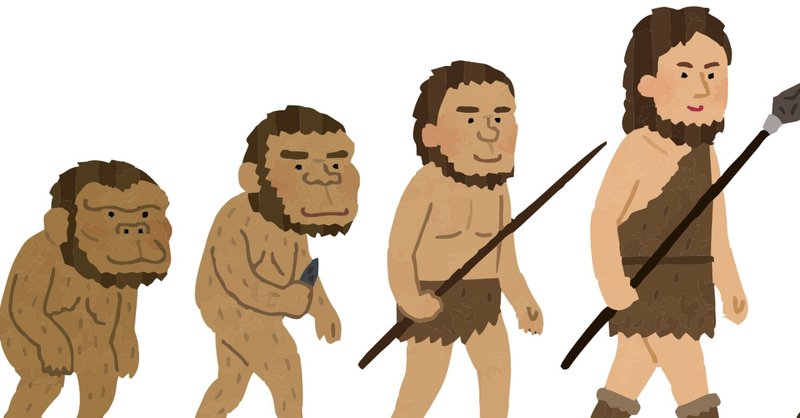

私はデジタル・ネイティブでもデジタル・イミグラントでもない、デジタル・プリミティブ(Primitives:原始人)です。火を発見して、灯りや調理に利用し始めた原始人のように、コンピュータの黎明期から社会の変化を眺めてきました。

もうすぐデジタル庁が発足するようですが、これからさらにデジタル社会が加速していくでしょう。既に進行しつつある(デジタルマネーを含む)キャッシュレス生活、デジタル投票、車の自動運転などは、法整備が整えば技術的には早い段階で可能になるでしょう。

5年後、10年後が楽しみですが、私のようなデジタル原始人が生き延びることは出来るでしょうか?。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?