國府 理展 「オマージュ 相対温室」

(※2016年5月に書いたものです)

3月の初旬、「國府理展 相対温室」を見に行った。竹中工務店東京本店の1階にあるGALLEREY A4、入場無料。最近、気になる展覧会は海外の有名なものも、好きな漫画家さんやイラストレーターさんのものもまめに足を運ぶようにしている。この日は会社を早退して眼科に行った後に訪れた。理さんの作品を見るのは、じつはこれが初めてだった。

理さんは、私の実家の近所に住む幼馴じみのお兄さんである。二つ年上で、小学生の間はよく一緒に遊んだ。私の故郷は京都の西のはじっこ、西山のふもとにある農村だ。古い村で、千年近い歴史を持つ神社を擁する風光明媚な土地である。風光明媚、といってもただ田舎なのだが。その「ただの田舎」は、現在は風致地区に指定され、あらたに民家を建てることは未だ許されていない。指定される前に数件の家が建てられ、他所から移り住んだ家族がうちと、隣のSさんと國府さんだった。古い田舎にありがちな排他性で、他所者、しかも農業従事者でない者は「入り人(いりびと)」「非農家」と分けられていて、われわれ3軒はこれに当てはまる。自然と3軒は親同士の付き合いが深くなり、子どもたちも年齢が近かったのでいつも遊んだり預けられたり、仲良しだった。國府さんはお父さんが日本画家で、大きなアトリエがあり遊びに行くのが楽しみだった。本当はアトリエは入ってはいけないのだけれど、壁面にずらりとならんだガラス瓶に入った顔彩を眺めるのが大好きだった。そしておうちの裏には小川が流れていて、その向こうには田んぼが広がり走りまわっても水に入っても楽しかった。小川は、いまはコンクリートで固められてしまったけれど、当時は雨が降るとものすごい勢いで流れるし、上流につたっていけば魚がいるし、何かの拍子にもっと上流の染め物工場の排水で紫色に染まることもあった。私たちは田んぼの畦を駆け抜けたり、田んぼの中の小さく深い森(元は古墳だったり、小さな神社だったりする)に飛び込んだりしていた。田んぼや畑の作物の移り変わり、西山の色の変化、水の流れの違いで四季がはっきりわかる土地である。

(私の実家前の田んぼ。これでも区画整理をされた後で、溝はコンクリートで固めてある。昔は手前の道も砂利道だった)

がん治療で実家に帰っていた間だったか、お母さんにたまたま会って、愛ちゃんや理さんのその後を聞いた。3人とも芸術家になっておられるとのことだった。たしか理さんの作品が裏庭にごろごろあって、行き先もないし人さまが見たらただのガラクタなんだけど、すごいのよ、とおっしゃっていた記憶がある。愛ちゃんは画家さんとのことだった。その時は体調最悪の時期でもあったので、そこから何も掘り下げることはなかったが、たまたま愛ちゃんの作品がグループ展に出ていると聞き、見に行った。あ、あそこやん、とピンと来る國府さんちの裏に広がる風景の一部が描かれていたと思う。

2014年、また東京で仕事をしていた私はYAHOOニュースで理さんの訃報を知った。もう親しくはなかったけれどよく知る近い年齢の人の死。大きな衝撃だった。理さんの活動拠点である青森での展覧会準備中の事故死とのことだった。残念ながら作品の写真は小さいものしかなかったし、死因に直接つながってしまった実験的な試みも短いニュース文では読み取ることができなかった。ただ、こういう作品は本人がおられなければ、おそらく二度と見ることはできないのだろうということはわかった。

今年、回顧展が東京で開催されることになり、母から「國府さんから見に行ってね、と言われたよ」とメールをもらい、遠い場所ではないのですぐに見に行った。竹中工務店の本社入り口のわきにあるスペースで、ちょうど17時の退社時間近くでもありザワザワしていたが、スペースに入ると別世界があった…というのは誇張ではない。そこでは水と土と金属の装置が、自然を紡いでいた。東京なぞで暮らしているとほとんど触れることのできないかすかな水の流れる音や、土と芽ぶきのにおい。

水の流れる管のつなぎ目には銀色の缶が置いてあり、ごく自然に水が流れ込んで流れ出していく。源流をたどると大きな水槽がしずかに唸りながら活動していた。

別の部屋に行くと、暗闇でふるい自動車がぶーんと音を出している。内部が冷蔵庫になっているのだ。冷却の管に白い氷のこまかな結晶がびっしりと付いている。家で使う冷蔵庫なら霜取りをしなければいけない。車の内部だけ照明が当たり、そこは白と銀色でひんやりとしていた。息が止まりそうになってギャラリーから出ると、建物の入り口に植木を搭載した三輪車がある。どこへでも緑をキコキコと運んで行くのだろう。

理さんの以前の展示作品を有志の皆さんができるだけ再現した作品たちとのことだった。単なる先入観だろうと思うが、なぜかその土と緑と金属になつかしさを覚えた。田舎の農村は、よく廃車や農機具や大型ごみが(そんなに目立たないが)ほっぽってある。いつしか錆びて朽ちて溶け込んでいる。どれも人の生活にあったものだ。その、においというか空気の感触があった。ふと土金水(どぼんすい)という言葉を思い出した。母方の祖母に茶道を習っていた時に教わった言葉だ。もとは中国の思想だと思うが、宇宙の理(ことわり)だと祖母は教えてくれた。茶道の空間には土(茶碗など)金(釜など)水が揃っていて、宇宙がそこにあるのだと。土と水は自然の象徴だが、金属は人間の象徴だと私は思っている。いかなる金属も人間の手を経なければ存在しないからだ。そして、それらは敵対することもあれば調和することもある。その、宇宙が理さんの作品にあると思った。

私の世代は宮崎駿氏のアニメをわりと古くから見て育っている。「未来少年コナン」に始まり、有名な映画になった作品まで。そこで刷り込まれたとまでは言わないが、あの独特の「自然と人間」観が身に付いているように思う(もちろん、全員がではないだろう)。私の故郷ではその風景は、いつも見慣れていたしそれがアニメの映画中の未来図で出てきた時も、驚きよりも「なるほど」という感覚だった。そういえば、「天空の城ラピュタ」は、國府さんのお母さんに付いてきてもらって愛ちゃんと見に行ったんだった。理さんの工業と草木の組み合わせ、調和の仕組みもすごくすとんと入ってきた。自然の中で機械を使いながらも私たちは共に生活をしてきた、というような。

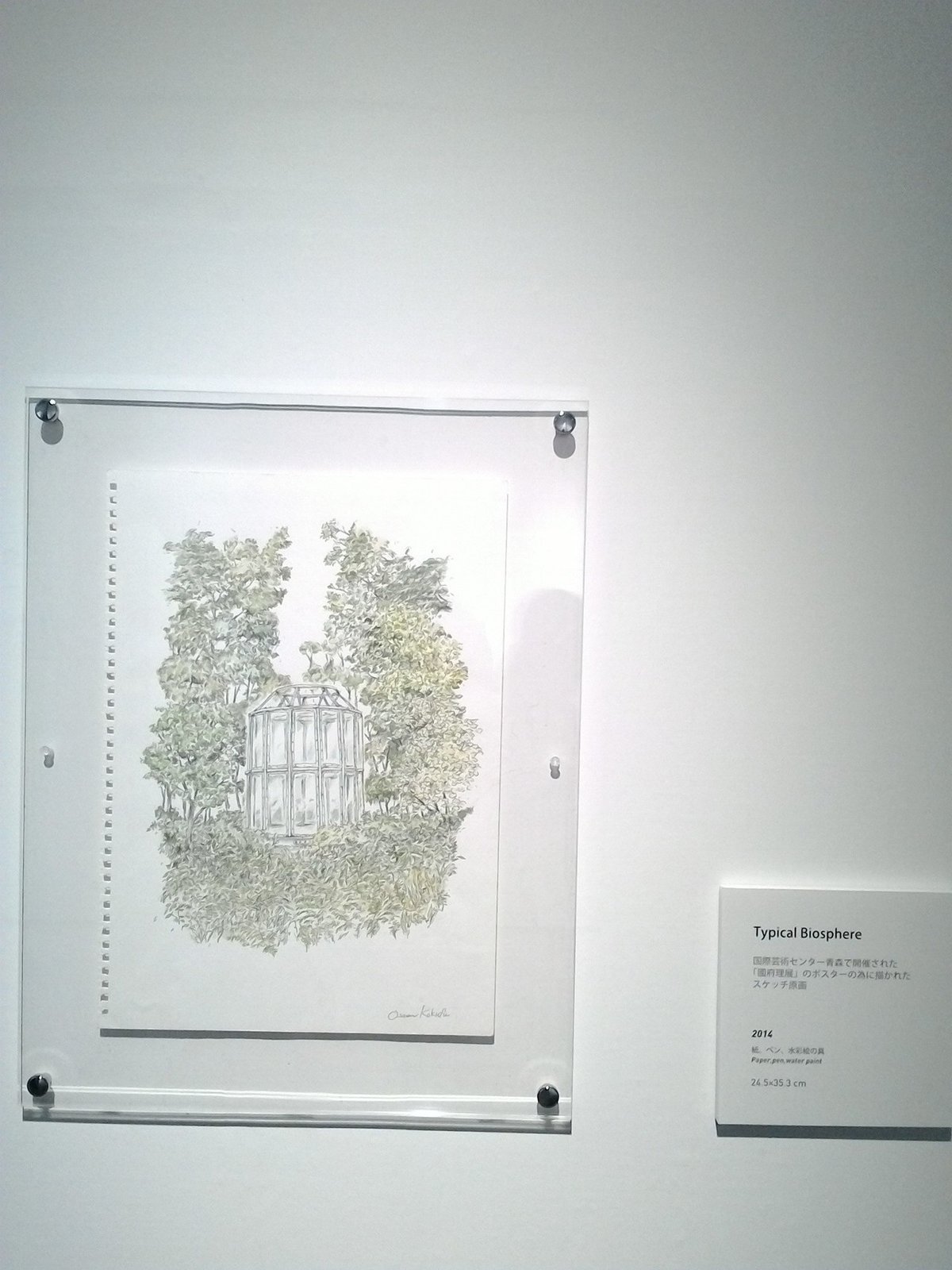

三輪車の周りを何度もぐるぐる回って鑑賞した後、ギャラリースペースに戻った。一枚のスケッチが壁にある。草木に抱かれた温室。とても鋭い「自然と人間(人工)」ではないか。しばらく見つめていたら、ぽろぽろと涙がこぼれてきた。ひたむきにこの世界と向き合い、表現を探してつくっていた人はもういないのだ。東日本大震災後、表現や人の生きることについて理さんは深く悩みさまざまに思いを出したという。おそらく新たな自然と人との関係の表現があると思われただろう。けれど、彼は失われてしまった。しかたがない、としか結論は出せないけれども私はくやしかった。

R.I.P. おさむくん。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?