釣り人語源考 古文書の魚名 随時更新

『和名抄』や『大和本草』など古文書に記載されている魚名には、現代では何の魚かよく分からなくなった名前がある。

釣り人の知見と誇りを持って、これを比定していこう。

〈R6/6/30 追加〉

コロダイ・コショウダイ類は、現代の地方名で混同されているとされる。

コロダイの地方名にコショウダイがあったり、また逆にコショウダイをコロダイと呼ぶ地方がある状況だ。

この原因が、標準和名を命名する際での「名前の取違い」に起因するのかもしれない。

『水族志』は詳しくは知らないが近年になって偶然発見されたらしいので、近代の魚類学者は水族志の魚名を知らずに独自に魚名を採取研究して、結果的に間違ってしまったようだ。

『大和本草』における「久ダヒ・ヒサノ魚」は「標準和名コショウダイ」か「ヒゲソリダイ黒色タイプ」を指している。

大和本草の図録では黒点が描かれているので標準和名コショウダイでほぼ間違いないと思うが、水族志では「ヒサノ魚のほうがコロダヒより体高がある」と記述している。

おそらく時代の変化で江戸時代初期では「久ダヒ」の名称だけで2種は区別していなかったが、江戸時代末期ごろになると「コロダヒ」の名前が紀州地方名から採用されて広まり、「コロダヒ = 標準和名コショウダイ」、「ヒサノ魚 = ヒゲソリダイ黒色タイプ」と分類が進んだのではないか。

「久ダヒ・ヒサノ魚」の語源として、その”模様”から命名されたのではないか。

標準和名コショウダイもヒゲソリダイ黒色も、「黒い巨大な條斑」がその特徴だ。

そしてその形が、漢字の「久」となっているのだ。

根拠として「カワビシャ」の模様が「川」の文字だから…

〈R6/7/1追加〉

「コロダヒ」の「コロ」は紀伊半島でのイノシシの幼獣の呼び方であるとされる。

漢字で書くと「葫蘆」で、ユウガオの事だ。

現代ではユウガオはほぼ干瓢に加工されるが、昔はかなり常食される野菜であった。

ユウガオは瓢箪の選抜種である。同一種。

最古の栽培種であるヒョウタンが、アフリカで育成される。ヒョウタンはククルビタシンが大量に含まれ有毒であり、用途は水を入れる容器への加工だった。

しかしインドで食用として苦味の無い系統が選抜されてユウガオとなる。

現代では縞模様のユウガオは現存していないが、ウリの甘みの少ない在来種では縞模様の品種が残っている。

まくわ瓜やシロウリは甘くてフルーツとして食べるが、縞模様は無くなっている。

「ウリ坊」が全国的なイノシシの子供の呼び名だ。

「標準和名コロダイ」の模様は赤茶色の水玉模様で全くシマシマではない。

なので「コロダイの幼魚の模様」を根拠にイノシシの子供と似ているから、と説明されている。

しかし、同じように「ウリ坊」と呼ばれている「イサキ」は大人になってもウリ坊とは呼ばれない。

他の出世魚でも成魚と幼魚で名前は使い分けされている。

標準和名コロダイだけ幼魚の模様が由来なのか、全く疑問でしかない。

やはり「水族志コロダヒ」は「標準和名コショウダイ」の太い黒スジをイノシシの子供と見立てているのではないだろうか。

やはりコロダヒ = 標準和名コショウダイ説が正しいと思う。

(続く)

〈R6/6/26追加〉

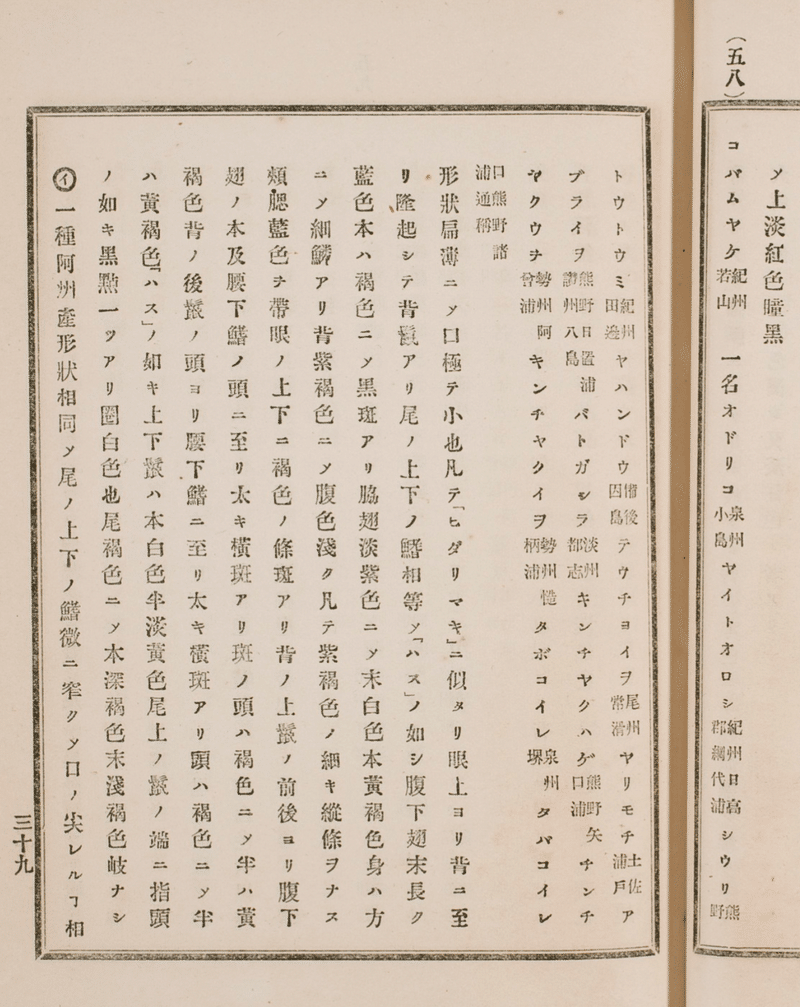

『水族志』の19番「コロダヒ」を調査していこう。

『大和本草』や『水族志』のイサキ科のコロダイやコショウダイの仲間の、複雑に入り組んだ当時の呼称と現代の標準和名。

これらの比定の「最終決戦」となる。…長かった…(現代の学者が原因なんだけどな)

〈R6/6/27追加〉

『大和本草』でいうところの「久ダヒ」を、『水族誌』では「コロダヒ」であるとしている。

この久ダヒ・コロダヒは、現代での標準和名「コショウダイ」に以前から比定している。

そして幼魚は、伊勢で「トシヲトコ」と呼んでいるようだ。

とりあえずコロダヒの検証は後回しにして、「サンセウダヒ」を見てみよう。

名前は「山椒鯛」の歴史的仮名遣いだろう。しかしサンショウダイは聞いたことがない。

しかも「サンセウイヲ」となると「サンショウウオ」となって両生類だ。

おそらくこのことが原因で、近代の魚学者に見落とされたのだろうと推察する。

「サンセウダヒは、大きさ30㎝ほど。形状はコロダヒと同じ。

背は淡青色にして、淡い紅色を混ぜた金色に輝いている。

赤を帯びた淡い黒色の斑が、第一背ビレの下にある。

金色の下から腹の間は淡い藍色で、腹は白く青を帯びる。」

「眼の上は黒、下は淡い青。

頬、および眼の上、唇の上に黒斑あって、唇より眼に至って一筋の藍色が通る。」

「頭の上から胸ビレに至り、尾ビレの前までおよぶ、腹を堺いにする黒き大斑あり。

第一背ビレの前部から尾上に至り、ナナメにデカい黒斑あり。

尾筒の下に黒斑あり。」

「尾びれは、淡黒色に黄色をおびて、もとに黒斑あり。

尻ビレは黒くて中ほどに淡い藍色がある。尻ビレの付け根から腹にかけ黒斑あり。

第一背ビレは淡い黄色で淡い黒斑、第二背ビレは黒色でわずかに黄色を帯びる。

胸ビレは上が黒く下は淡い黒。腹ビレは淡い藍色で淡黒色を帯びる。」

「口先は細い。」

身体の色や模様から推察すると、「サンセウダヒ」は標準和名「ヒゲソリダイ」だろう。

〈R6/6/28追加〉

このサンセウダヒに続いて記述が続いている。

「大和本草が言う、"別種のヒサノ魚"は、黒くてフナの形に似ている。

タテスジがあって、色は(体色と)濃淡が混じるだけ。

口先は細く、背が輝いている。味はとても良い。

すなわちこの魚の事だ。」

この「別種ヒサノ魚」は黒くてフナの形状で味が良いと言う事なので、「ヒゲダイ」と比定。

ヒゲソリダイの仲間だと畔田翠山先生は考えて、この別種ヒサノ魚をサンセウダヒに書き込んだのだろう。さすがです。

近年、美味い事で有名になってきた

確かにフナの形だし、ヒゲダイ・ヒゲソリダイは口先は(他のコショウダイと比べて)細くなっている。

「黒い久鯛」・「黒いサンセウダヒ」はヒゲダイの事だった。

(追加)

ところで以前、『水族志』の12番「ホウザウダヒ」は『大和本草』の「宝蔵鯛」の記述をそのまま書いてあるとして、「ホウザウダヒ = 宝蔵鯛 = 標準和名コロダイ」とした。

そして「ホウザウダヒ別種ロ」を記述から「標準和名コショウダイ」に比定した。

しかし、『水族志』において「コロダヒ」と「ホウザウダヒ別種ロ」が同じ魚種になってしまう。

「別種ロ」をよく読むと「コロダヒはこの魚より身が短く厚い。また味はこの魚より勝っている。」と言う。

コショウダイよりヒゲソリダイの方が、味が良くて体高がより高いので、記述内容から「水族志コロダヒ」は「ヒゲソリダイの黒色タイプ」だと思われる。

これでコロダイコショウダイの仲間の大体の比定が完了した。

まったく名前が入り乱れている状況なので、とりあえず一覧表を作ってみた。

果たしてこのイサキ科の仲間たちの標準和名はいったいどうゆう経緯で付けられたのか…

また現代で調査されたコロダイ・コショウダイの仲間の地方名も、ちょっと信頼が出来ない状況だと思われる。

子供の時から図鑑などで標準和名に慣れ親しんだ世代に取材した、とある地方名が「コロダイ」「コショウダイ」「セトダイ」のいずれかを指すのか全く不明となっている。

しかしなんとか地方名も調べてみよう。

〈R6/6/19追加〉

『水族志』の58番「コバムヤケ」を調査しよう。

いつものように記述している箇所から魚を比定してみよう。

「形状は薄っぺらくて口は極めて小さい。

ほぼヒダリマキ(カゴカキダイ)に似ている」

※グチ…なぜ次の59番に出てくる「ヒダリマキ」に「似ている」って書くのアホなん?先にヒダリマキやる羽目になったやん?

「眼上から背に至り隆起して背ビレがある。

尾ビレのすぐ近くの上下のヒレは相対な形をしていてイシダイに似ている。

腹ビレは長く、藍色で、もとの方は褐色にして黒斑がある。

胸ビレは淡いムラサキ色で、先は白く、もとは黄褐色」

「身体は"方"にして細かい鱗を持つ。

背は紫褐色で腹側は浅い色。だいたい紫褐色の細い縦條をなす。

頬のエラは紫色をおびて、眼の上下に褐色の條斑がある。」

「第一背ビレの前後から、腹の下ヒレのつけねと尻ビレの頭にかけて、太い横斑がある。

更に第二背ビレから尻ビレにかけてにも太い横斑がある。

色は褐色で、半ばから黄色。

イシダイのような第二背ビレと尻ビレの対は、もとの方は白く半ばから淡い黄色。」

「第二背ビレの後端に、"親指で押したような"黒い点がある。黒点は白い線でフチドリされる。

尾ビレは褐色。岐は無い。」

特徴をまとめると、「カゴカキダイの体型で、眼の上下・身体の前半・身体の後半に褐色の太い帯が通っていて、第二背ビレの後端に特徴的な黒点がある。」

これは記述通りに読むと「ゲンロクダイ」だ。

「ゲンロクダイ」の由来は「元禄時代の優雅な着物ではないか」という説があるが、果たしてそうだろうか。

〈R6/6/20〉

「コバムヤケ」とは「小判焼け」という事だとしたら、「ゲンロクダイ」は「元禄小判」の意味となるだろう。

元禄時代に使用開始した元禄小判は、それまでの慶長小判に比べ、金の含有量を減らし銀を増やしたものである。

金の含有量は約57%、銀は約43%となっていて、かなり銀が含まれている。

金山の産出量の低下や幕府の財政難、経済規模の拡大や貿易による海外流出などさまざまな要因が重なって、通貨不足が深刻な状況となっていた。

幕府は通貨量を増やすため慶長小判の吹き替えを決定し、慶長2枚を溶かして銀を混ぜて元禄3枚にする。

しかし明らかに銀が多いため、色は黄金ではなく、「青みがかった淡黄色」である。

そこでなんとか誤魔化すため「色揚げ」を施した。

食塩・硝酸カリウム・硫酸鉄・硫酸銅・硼砂・インド乳香を梅酢に溶かしたものを塗って、炭火で炙り拭き取る作業を何度も繰り返すと、表面の銀成分が溶けて拭き取られ、ほぼ純金の表層となる。

これでピカピカの金貨となる訳だ。(どうやってこの方法を見つけたのか…)

しかしやはり小判を使ううちに、表層が摩耗したり傷などが入って銀を含む部分が露出してしまうと、銀が酸化されくすんだ黄褐色となってしまう。

この現象を「金ヤケ」とか「小判焼け」と称する。

やはりなんとなく色が…

チョウチョウウオ科のコバムヤケは、他のチョウチョウウオの鮮やかな黄色に比べて「くすんだ黄褐色」の條であったので、名前が「コバムヤケ」や「元禄鯛」になったのだろう。

しかも白い部分は地金の「青みのある淡い黄白色」でピッタリだ。

元禄の時代、改鋳された新しい金貨の品質の悪さは、当時の庶民はかなりの衝撃だっただろう。

幕府を陰で揶揄する「風刺」の文化がコバムヤケに残っている。

〈R6/6/22追加〉

「オドリコ」はチョウチョウウオの地方名だ。

「テウチョイヲ」は「てふてふ」から「ちょうちょう」に書き方が変化する途中みたいでよくわからない。けどチョウチョウウオの事だろう。

「ヤイトオロシ」は第二背ビレの後端にある「眼状斑」を「やいと」の跡とした命名だろう。オロシがよくわからない。

「シウリ」はまた出た。

もしかしたらチョウチョウウオの仲間と思われた魚はまとめてシウリと呼ばれたのかも。

「トウトウミ」は「遠江国」で「とおとうみ」の訛りだ。紀伊半島の田辺で、はるか遠くの静岡県西部地区の地名がついた名前であるので、タバコの事を指している(人が亡くなる隠語)ものと考えている。

「ヤハンドウ」が備後因島での地方名とあってビックリだ。ゲンロクダイは温帯水域まで生息し、日本海まで進出しているかなり低温に強いチョウチョウウオ科の魚である。

しかしこのヤハンドウは元々「スズメダイ」の地方名である。

「ヤハジ」「ヤハチ」「ヤハギ」「ヤハン」「ヤハゼ」「ヤハゲ」はスズメダイの地方名シリーズだ。「矢作・矢矧」が由来なんだろう。しかしヤハギがどうゆう意味あいで命名されたのかはよく分からない。

矢の材料の竹を蒸し焼きにする仕事で、顔が煤で真っ黒になるからだろうか。

「ヤリモチ」は大名行列の槍隊の花形である「御持槍」の事だろう。

衣装の模様が似ていたのではないだろうか。

「アブライヲ」はさまざまな魚に名付けられた名前だ。

主に「体表の粘液」を持つ魚をこう呼んでいる。沖縄で「アンダー」がつく魚も「油」の事でだいたいチョウチョウウオの仲間。

「アンダーサータギー」は「油・砂糖・揚げ」の沖縄なまりとなっている。

しかし「カーサー」がつくと「アブラが無くてカサカサしてる」という意味だとされるが、「アンダーカーサ」と呼ばれる事も多いので違うのではないかと思う。

カーサは「細かい鱗」という意味合いだろう。

「バトガシラ」は難しい…

「バト」や「ハト」がつく魚はとても多く、イラ、コブダイ、ハタタテダイ、ヒブダイ、イスズミ、ソイ、などなど。

イラやコブダイは「鳩」が由来だ。顔が鳩っぽい。

ソイの仲間は「バドウ」と呼ばれる。由来は分からない。

ハタタテダイは「チョウゲンバト」や「チョウチョウバト」と呼ばれる事から、バトは単純に「旗」かもしれない。

旗頭で大名行列の旗持筆頭の事かもだ。

〈R6/6/24追加〉

「キンチャクハゲ」「チンチャクイヲ」「キンチャクイヲ」は巾着袋に由来。

すじ模様と卵型の魚体ならばみんな巾着と呼んでる気がしてきた。

「タバコイレ」「タボコイレ」は「煙草入れ」由来。お洒落な入れ物の模様。

和泉の堺で訛ってるな…和歌山県の方言は「ざ行・だ行」が交換されていると聞いたことがあるが、関連があるのだろうか。

さて「コバムヤケ」の別種イを見てみよう。

「一種、阿波に産する。

形状は相同して、尾の上下のヒレはわずかに狭くして、口の尖れること、相同し」

次ページへ

「クチビルは黒色にして口は小さく、細歯あり。」

〈R6/6/26追加〉

「眼は黒色に黄を帯びて瞳は黒色。

肩から眼の上下を通って頬の下まで黒色の横斑がある。

全身は黄色で、淡黒色を帯びる。黄褐色のヨコスジがある。」

「第一背ビレは黒色で、トゲの先端は白い。

第二背ビレの端は黒色で、次に白色のスジ、その次に黄褐色。」

「尻ビレの本にデカいトゲ3つある。ヒレは根本は黒で淡い紅色を帯びる。尾の下に至るまでの端は黒色、次は白く、本は黄褐色。」

「尾ビレは黄色にして端は白色、次に黒い條が横にある。」

「胸ビレは黄黒色、腹ビレは黄色にして淡褐色を帯びる。」

「眼より唇まで淡黄褐色にして淡い紅色を帯びる。」

この「コバムヤケ別種」は「全身が黄色。肩から眼を通って頬まで黒い横斑が通る。」

「第二背ビレ、尻ビレ、尾ビレに、特徴的な白と黒の模様がある。」

ということなので、「チョウチョウウオ」だろう。アクアでいう「並チョウ」。

いわゆる「並チョウ」

ゲンロクダイ属を探すと記述と全く該当しないのでかなり迷った。

江戸時代の当時は、ゲンロクダイ属もチョウチョウウオ属も全部チョウチョウウオの仲間という認識だった。

〈R6/6/12追加〉

『水族志』の59番「ヒダリマキ」を調査しよう。

現在では「ヒダリマキ」は「タカノハダイ」「ユウダチタカノハ」「ミギマキ」の地方名だとされる。

しかし説明文を読むと全く違う魚を記述している。

地方名は後回しにして、まずは記述部分を検証してみよう。

「鯿魚の一種で、形状はチヌ型で短く広い。

口は小さい。眼から背ビレにかけ隆起する。

背ビレは淡い黒色にして上下に相連なる黒い條がある。

体色は背が淡い黒をして黄色を帯びて、腹は黄色。

頭から尾にかけて6本の黒い條がある。眼にも黒斑がある。

尾ビレは淡い黒色で岐になっている。

胸ビレ腹ビレは黄色、尻ビレのトゲは黄色で、その下のヒレには黒斑がある。

背ビレは第一第二ともつながっている。

ウロコはイシダイに似て短く丸い細鱗を持つ。」

黄色くて黒いタテジマを持つ薄っぺらい魚といえば、「カゴカキダイ」だろう。

記述ともピッタリだ。

カゴカキダイ科で独立しているが、幼魚が半透明でイスズミ科と特徴が似ている。

しかし「白身で最上級のうまさ」とも言われている魚だ。

「ヒダリマキ」というのは通説ではおそらく「ネジ」の事だと言われている。

斜めに黒帯が複数まっすぐ走る様子をネジで形容してるのだろうか。

カゴカキダイのタテジマは確かに僅かに斜めに見える。しかし現代の地方名には残っていない。

〈R6/6/13追加〉

しばらく考えて、ヒダリマキ=ネジ説はやはり納得出来ない。

種子島に鉄砲が伝来してから現代まで、ずっとネジは右手で時計回りに締めると進む、「右巻き」が基本であって、それは最新の工業が発展した現代日本社会でもずっと変わらない基本である。

もっとよく考えたら、江戸時代での「左巻き」とは何だと言えば、それは「アサガオ」の事だろう。

園芸の界隈では、伝統的にアサガオの様に蔓の先端が左方向に曲がりながら這い上って行くのを、植物の上方向から見て反時計回りであるので「左巻き」と定義している。

要するに便宜的に「朝顔は左巻き」と覚える、としている。

魚の身体に、規則的な斜めの線が4〜5 本入っているならば、「アサガオの蔓」に見立てて「ヒダリマキ」と命名したのではないか。

ネジ説はちょっと変なのだよ…〈追加分〉

「カイワリ」は現代ではアジ科カイワリ属のカイワリや、それに近縁の種に付けられていて、「尾ビレの様子が、二枚貝が開いたような"植物の双葉"に似ているから」というのが定説となっている。

しかしカゴカキダイの地方名に「カイワリ」があるのが間違いないのであれば、その語源は定説とは全く違う可能性がありそうだ。

〈R6/6/14追加〉

「かいわり」をよく調べると、「卵割り」と出てくる。

「卵を割ったような形」を「カイワリ」と呼ぶようだ。

カゴカキダイの地方名を調べると「タマゴイオ」(和歌山)とある。

これはやはり「カイワリ」とは貝割ではなくて「卵形」の魚体を指しているのではないだろうか。

口が少しとんがっていて、お尻の方が丸い形の魚ということではないか。

〈R6/6/13追加〉

カゴカキダイの地方名「ヨバシメ」はちょっとよく分からない…

「ツバクラ」はツバメの事で、現代では「ツバメウオ」の幼魚や「ツバメコノシロ」の胸ビレの様子から和名が付けられている。しかしカゴカキダイからツバメはなかなか連想は難しい。

「スミヤキ」という名前を持つ魚は非常に多い。

炭焼き職人の顔が真っ黒である事を揶揄する言葉で、魚の顔が黒かったり眼に黒線が通っていたりすると、ほとんどスミヤキ認定だ。

カゴカキダイの由来も「駕籠かき」の人達の僧帽筋がガチムチに発達して筋骨隆々な様子を、魚体の隆起の様子を例えたものである。

キコリウオと同じ、職業に由来する地方名だ。

多様な魚にスミヤキ・キコリ・カゴカキが

名付けられているので早とちりに注意だ。

「カシマ」「ヒロシマ」はちょっと面白い。

地名だと思うが、たぶんタバコの隠語ではないかと思う。資料が無いけども…

根拠として、愛媛県の島嶼部の方言で、「広島にタバコを買いに行く」というのがある。

意味は「(その人は)亡くなった」である。

「〇〇さんは最近見ないね」

「ああ、あの人は広島にタバコ買いに行ったよ」

と使うらしい。江戸時代でも広島は大都会だった。

「タバコ」はまた後で調査しよう。

「バクチウチ」は現代では「カワハギ」・「ウマヅラハギ」などの地方名として残っている。

意味は「博打で金をすって身ぐるみ剥がされてスッカラカン」と、カワハギが皮を剥がされて魚屋に並ぶ様子を掛けている。

しかしカゴカキダイではどうなんだろう…

難しいが、お金を入れる財布(巾着)に似た模様で、魚体がペッタンコな様子から「財布が空っぽな博打うち」に喩えたのかも知れない。

「巾着」もまた後で触れよう。

〈R6/6/14追加〉

「シマイヲ」「マブシ」「ギッパ」は、カゴカキダイの地方名として現代でも残っている。

「シマウオ・シマイオ」愛媛県宇和島、三重県伊勢

「シマダイ」富山県新湊

「シマキリ」愛媛県川之江

縞状の模様に関連した名前として、

「スイヘイウオ」長崎県壱岐

「ヨコシマ」三重県尾鷲

「タテジマ」富山県東岩瀬

それと「ハンシンタイガース」徳島県南部

だそうだ。

高知県安芸市で春季キャンプするからだろうか…

「マブシ」は土佐の浦戸であるが、意味は何だろうか?

鳥などを漁師が鉄砲で狙う時に、木や草で隠れる様に囲うものを「射翳」という。柴で編んだ垣の様な模様だから「射翳・まぶし」と呼んだのかもしれない。

「ギッパ」尾張国知多

「ギンパ」茨城県大洗

「キイゴッパ」和歌山県白浜

織物の技法に「銀波」というものがあるらしい。

「斜子 織りの地に、平織り、または縦糸の斜文織りか繻子 織りで紋様を織り出したもの。」

…なるほどわからん。

検索してもサッパリわからん。

斜めに模様が出る織り方であるのを祈る。

〈追加分〉

〈R6/6/16追加〉

「テングノハ子ウチワ」は、「天狗の羽団扇」しかないな。

「コセウダヒ」(現代のセトダイに比定)の地方名に「テングウチワ」が書いてあった。

植物では「ヤツデ」の別名で「テングノハウチワ」がある。

「シウリ」と呼ばれる魚は多い。

そして「シウリ貝」とは東北や茨城千葉付近で「イガイ」のことを呼ぶ地方名だ。

「シウリ」はおそらくアイヌ語と深く関係する。

アイヌ語で「シウ」は「苦い」という意味だ。

しかし「カゴカキダイ」や「イガイ」は苦くはない。

食べると旨味成分が多くて「濃い!」と感じる。「しょっぱい」に似た味覚でなんとも言い難い…。

「シウリザクラ」の実は熟すと黒くなって、熊の大好物である。人間も食べることが出来るし果実酒にも利用される。

おそらくアイヌでも古代本州でも、野草や貝や一部の魚が持つ「独特の濃い味」を「シウリ」と表現したのではないだろうか。

「苦い」は誤訳となるだろう。

カゴカキダイの地方名を検索すると、

「タバコ」和歌山県串本

「タバコリ」紀伊半島南部

「タバコイレ」串本

「タバコボン」伊豆地方

「モクバカ」

が煙草と関係する名前となっている。

これらは江戸時代のギャルやメンズのファッションアイテム「煙草入れ」からの命名ではないか。

キセルを入れる上部を帯に差し、刻み煙草を入れる下部を提げる

「南蛮人からの贈り物」ということで江戸時代初期に喫煙が流行したわけだが、はじめは火打ち石を入れる宝蔵袋やセットを入れる「火打ち袋」に煙草も入れたが、だんだんと改良されて「巾着袋」というオシャレアイテムに変化していった。

「キンチャクダイ」はおしゃれな縞模様を見ての命名だ。

鮮やかな縞模様と、口がキュッとなった様子を「キンチャク」に譬えたのだろう。〈追加分〉

…地方名を調査してあれこれ考えると、様々な知識が蓄積されて、他の古書の魚名もなんとなく推理出来てくるのが実感される。

これまで「釣り人語源考」を読まれた方々もだんだんと昔の人達の考え方や習俗が分かるようになって来たと思う。

そして現代でも日本人として脈々と受け継がれた文化がまだまだ生き残っている事に感動するだろう。

〈R6/6/2追加〉

古文書ではないが「島根県庁HP」の「島根県水産技術センター」の「魚の地方名」に、奇妙な名前の魚がいるのを発見。

いや、笑ってる場合じゃなかった。「サギフエ」の島根県での名前が「ヤンマーディーゼル」なんて衝撃的で、由来なんて想像も出来ない。

少し調査してみよう。

長いクチバシと背ビレが変化したトゲが

飾り羽を持つ鳥のサギの頭部にソックリだ

まずヤンマーディーゼルでイメージしたのは小林旭…もとい「燃える男の赤いトラクター」だ。

しかしすぐに思い直す…

海の魚を命名したのは漁師さんだ。

陸のトラクターではなく、海の漁船、そのディーゼルエンジンの事ではないだろうか。

サギフエとの関係は全くワカラン

しかし「地方の漁村では、半農半漁は普通ではないか」とリプライを頂いた。その通りだ。決めつけるのは間違っていた。

すると更に「おはようアングラー」の人から別のリプライを頂く。

「小さなものから大きなものまで動かす力だ🎵」

おっと「ヤン坊マー坊天気予報」じゃないか!

すると更に、いつも懇意にさせてもらっている方からとても有力な情報を頂いた。

「子供の頃近所ではヤン坊と呼ばれていた過去がある。」

これはすごい!情報感謝します。

…実は「アイゴ」の地方名には、「ヤンイオ」「ヤンノバリ」というものがあり、「ヤン」は矢を意味している。

〈参考 アイの一族(後編)(アイゴ・エイ)〉

トゲのある魚を「ヤン〇〇」と呼ぶ表現方法が中国地方にはかつてあったかもしれなく、サギフエの事を「矢を持った、可愛らしい魚」という意味で「ヤンボウ・やん坊」と呼ばれたのが由来だろう。これはまず間違いないだろう。

そして「ヤン坊」から「ヤン坊マー坊天気予報」の連想で「ヤンマーディーゼル」となったのではないだろうか。

ほんとに「ヤン〇〇」があったのか?と疑念を持たれたかもしれない。

先ほどの「島根県HP島根の魚の地方名」をもう一度見ていただきたい。

「ヤンマーディーゼル」の下の魚名だ。

・・・

・・

・

そこには「ヤンメバル」とあって、標準和名ウスメバルのことと記載される。

まさに「トゲのあるメバル」でピッタリだ。

魚名の由来を考える色々なヒントが、さまざまな所に隠されている。

私はただ色々な人とつながっているので、ヒントをいただけている。

感謝しかありません。

〈R6/5/31追加〉

『水族志』の56番「キコリイヲ」を調査しよう。ほぼ大和本草の写しである。

キコリウオというのはタカノハダイの異名とされて、由来は「木こりの様に肩が盛り上がっている」という名前だ。

しかし説明文を読むと、全くタカノハダイとは違う。

キコリウオがタカノハダイというのは間違いだ。

「体色は淡黒く、少し赤を帯びている。横筋交に筋が3〜4、或いは5〜6條のものがいる。首は"そげている"みたいだ。

形状はタイ型とメバル型の中間。目は端に寄っていて少し赤い。食味は脂少なく美味い。」

この説明を読むと、おそらく「テングダイ」だと思われる。首が削げているのが文字通り。

この後の文章は、支那の本草書である『本草綱目』の「魴魚」はこの魚ではないかと書いてある。

しかし現在、魴魚は「ダントウボウ(団頭魴)」であると比定されている。

「疲れるとヒレが赤くなる」とは繁殖期の変化を示しているという事だ。

霞ヶ浦で繁殖している外来種であるが、支那内陸部では重要な食用魚だ。

このテングダイの別種に、「火燒鯿」という魚がいると記述される。

「鯿」は魴の異字で、おしきうお(ヘラブナと推定)、かがみだい、まとうだい、と訓む。

ヘラブナ(ゲンゴロウブナ)とダントウボウはそっくりだわ。

カガミダイ・マトウダイは海水魚でマトウダイ目マトウダイ科だ。これらの仲間も江戸時代の本草書で魴魚に推定された魚たちだ。

さて「火燒鯿」の記述を読んでみよう。

「頭と尾は魴に似るも、背骨は更に隆上し、赤い背ビレが尾に連なる。それはコウモリの翼の様に黒く、赤くふちどられる。まさにその名の如く火炎に燻されているようだ。」

コウモリのようにヒレが長く、黒く赤い縁取りで火炎のような魚…

これは「アカククリ」の幼魚だ。これしかない。

また別種イで、テングダイの形状にして赤色、中国地方で「百万ダヒ」という魚がいる。

大きさは5〜6尺(デカい!)。

これは名前や大きさから、「センネンダイ」と思う…ちょっと自信無い。珍しいから百万かな…たぶん。

〈R6/5/30追加〉

『水族志』の23番「コセウダヒ」の比定をやっていこう。

『大和本草』の「久鯛」と水族志の「コロダヒに似た別種ロ」が「コショウダイ」と比定し確定たので、「コセウダヒ」はなんぞやとなるだろう。

前半は地方名の列挙

コセウダヒの地方名を見ると、魚種はすぐにピンと分かるが、念のため形状を説明した後半文も検証しよう。

「身体は薄く、口は細い。唇は淡い紅色。背は淡い青色から黄色をおびて、背から腹に向かって5〜6の淡黒の條があり腹は白い。ウロコは細かく、乾くと紙のようになる。背ビレのトゲは大きくて、陰陽のように黒と黄。各ヒレは黄色と黒色で、尾ビレは元が黄色で端は黒い。尾は刀のように曲状だ。」

これはとても素晴らしい説明!!

魚の特徴がよく表されている。

この「コセウダヒ」とは「セトダイ」だ。

セトダイの異名はとても多く、淡路島の漁師さんの話では「ビングシもタモリもコセウダヒも同じ魚なり」だって。

江戸時代では、地方名は各地で色んな魚が色んな名前で交雑している状況であるので、「コセウダヒ」や「コロダヒ」だといって、それが標準和名の「コショウダイ」「コロダイ」に即比定終了とはならない。

標準和名とは単純に、明治から昭和にかけて魚類学者が名付けただけの名前なのだ。

〈R6/5/30追加〉

では「コセウ」の語源はなんだろうか。

歴史的な仮名遣いや、田中茂穂先生が付けたコショウダイの漢字表記は「胡椒」である。

現在、「胡椒はどうも魚の姿に合わない。"小姓"ではないか」という非常に有力な説が出ている。

しかし「セトダイ」がコセウダヒだと比定されたとなると、コセウはやはり胡椒かもしれない。小姓の仮名遣いは「こしやう」であり少し違う。

胡椒には「黒胡椒」と「白胡椒」の2種類が主に利用されていて、果実が未熟の緑色のまま収穫し、乾燥加工した物が黒胡椒。

完熟して赤くなった果実を収穫し、水に浸けて発酵させ果肉を除去した後、乾燥加工した物が白胡椒である。

江戸時代では大量に胡椒を輸入し、さまざまな料理に使用していたことが当時の料理本など記録が残っていて、「黒色と黄色」(白胡椒は黄白色)というコントラストを表現するのは「胡椒」だったと思われる。

結論は、「コセウダヒ」=「胡椒鯛」= セトダイだった。

〈R6/5/29追加〉

『水族志』(畔田翠山) の12番「ホウザウダヒ」の記述だが、ほぼ全文が『大和本草』の引用である。

なので水族志の「ホウザウダヒ」は「コロダイ」で確定であるとする。

すると、コロダイに似た別種イとロが記述してあるので比定していこう。

別種イ 「形状はコロダイ似て細長く、頭は短く円く、クチは小さくタカノハダイのようで、口の中は赤い。身体は薄く、色は淡青黒色にわずかに淡い紅色をおびる。…中略…尾ビレには黒点、背ビレは連続して尾ビレ付近まであって、黒点がある。」

コロダイの仲間として、この魚の最大の特徴は「口の中が赤い」とあるので「アジアコショウダイ」で確定だ。

口内や、唇の折り畳みの皮の奥、エラのヒダの奥などが赤い。黒点の様子も説明と相違がない。

別種ロ 「(コロダイ)と同形で、尾ビレに黒点があり、黒く太い斜文が、背に一条、眼の後ろから尾にまた一条、その下に一条ある。…略。」

尾ビレに黒点があり、ナナメに黒帯が3本だと説明があり、「コショウダイ」と確定。

「コセウダヒ」の比定はまた後日…

〈R6/5/28追加〉

『大和本草所品図』の「ムツノ魚」の図である。

「ムツノ魚」「泥海に多し。味は不味い。」

また、『大和本草』13巻 の「ムツ」の記載は、「東土西州にもあり、筑後肥前の泥海に最も多し。7〜8寸。油があり煎しめて燈油とす。アタマ・眼、共に大なり、尾にマタ無し。グチに似て黒筋の紋様あり。下品なり、性も味もよくない。」

この魚の説明をよく読むと、そのままムツ科の「ムツ」ではない。

日本の東も西にも生息し、筑後肥前の泥海 = 有明海に最も多く生息する。

グチに似ていて尾が湾入していない。身体に黒いスジがある。

この特徴からするとニベ科「コイチ」だろう。

図を見てもコイチだ。(尾は説明と違うが)

コイチの異名に「ムツ」というのは調べても全く出てこないので名称の詳細は不明。

〈追加〉

『大和本草所品図』(正徳5年 1715年)は貝原益軒が編纂した『大和本草』(宝永6年 1709年)の図録だ。

これの下巻の14ページに4種が載っている。ついでだからまとめて比定しよう。

「馬ヌス人」(うまぬすっと)は「キントキダイ」のことだろう。

キントキダイは南日本の沿岸に生息する普通種で、福岡県沿岸でもたまに釣れる。福岡県での地方名が「ウマヌスット」だ。

由来は『今昔物語』に収録される「馬盗人」の主人公、源頼信の鎧姿だ。

詳しくは「釣り人語源考 『平家物語』の魚」を参考。

「赤魚」は、「口はひろく、目は大きく高く、首は太いのに体の末は小さい。」という説明と図の様子から「カサゴ」だろう。

別名として「あこ」とある。

「寶藏鯛」の説明によると「宝蔵とは、田舎の人が火打石を腰に帯びる時に使う袋のこと」で、その口が宝蔵袋の口にそっくりだから。と言っている。

いわゆる「火打袋」とは「火口箱」や携帯品などをセットで持ち運ぶ袋で、後の「巾着袋」の元となったものだ。

「火口箱」には「瑪瑙」や「玉髄」などの火打石と、鉄の板片が木片に埋め込まれた「火打ち鎌」、硫黄やモグサなど「火口」を入れる。

火打石には、前述の瑪瑙や玉髄のような宝石の部類と、石英や火山性変成岩などの安物があって、高級品は硬度が高いので削れにくく火花の温度も高いので着火しやすい。しかし値段もビックリ価格だ。

雨などで濡れては着火が大変なので、高級な火打石の袋は革製品である。

布製ならば巾着で絞れば口は閉じるが、若干開くし、紐が解ければ落ちるし、片手で扱えないので少々不便だ。

なので宝蔵袋の口は、革製でも金属の弾力でしっかりと閉まる構造で片手で開閉可能、解けずひっくり返しても絶対中身が落ちない、「がま口」の元となった「破片口金」を使っている。現在では「バネ口金」とも言う。

〈追加〉

筆者はタバコを吸わないので知らないが、携帯灰皿がこのバネ口金を使用しているとの事。

革製で口金を貼り付けたものは中身が落ちない

魚類の中でクチビルが最も分厚いとされる「コロダイ」が本種だろう。

ムチュー

「久鯛」の説明を読むと、「形状はタイ型で、黒点が多い。全体に淡い色。味はとても良い。時に斜めに紋が三、四條の物が有り。」

コロダイの仲間のような配置だろうし、文章や図から推測すると、おそらく「コショウダイ」だろう。

小型は黒い條がハッキリでる

『水族志』(文政10年 1828年 畔田翠山)

25番の「アブラダヒ」の記述を読むと、「形状はタイ型で分厚い、ウロコは淡褐色で浅黒色をおびる。背は紅~紫の褐色、腹は白色。腹の上は淡褐色にして淡紅をおびる。・・・中略・・・ヒレは黄色。

その2~3寸の小さいモノには、腰に白星の点、ひとつある。エラから尾にかけ淡紅色の條があり、條の辺りは藍色。背は灰褐色で腹は白色。」

「アブラダイ」を地方名にもつ魚として「フエダイ」がいる。

しかし釣り界隈では「シブダイ」や「シロテン」の方がお馴染みだ。

鹿児島県で超絶高級魚として沖磯のぶっこみ釣りのメインターゲットとなっている。

これの伊豆諸島付近での地方名がアブラダイだ。

幼魚の顔にはブルーの線がひとつ走っている。そして白点が非常に目立って、特定が容易だ。

この25番の「アブラダヒ」が「フエダイ」だとして、24番の「イソダヒ」が問題だ。

記述によると「大型は2~3尺。形状はタイ型で分厚い。ウロコは臙脂色や紅色にして淡黄色をおびる。腹の色は浅い。尾びれは共に紅色。」

24番もフエダイの仲間の魚と推察して、南日本近海のフエダイ科で磯にすむとなると「ゴマフエダイ」かもしれない。

ゴマフエダイはルアー界隈では「マングローブジャック」と呼んで南西諸島でのゲームで有名だが、紀伊半島や伊豆半島、房総半島、日本海側でもたまに釣れる。

生きている時は暗い緑がかった褐色であるが、死ぬとヒレや全身が真っ赤になる。

特徴は記述と合っている気がするが、地方名にはイソダイやマンネンダイは無いので確定できない。

もしかしたら「マンネンダイ・イソダイ・カナカブト」という名前を持つ、別のフエダイ科の魚を㋑と表記しているのかもだ。

「紅のフエダイ㋑」は「バラフエダイ」しかいないだろう。

バラフエダイの幼魚は「アブラダヒ」の幼魚の記述にかなり合っているので、取り違えている可能性もある。

腰に白点がある

〈追記〉

バラフエダイの幼魚の捕獲例を参照すると、本州太平洋側は房総半島付近(千葉県大原漁港)があり、暖流による無効分散の例が多数確認される。

バラフエダイの幼魚はスズメダイ類に擬態している。腰に白点を生じさせてスズメダイにソックリだ。

「アブラダヒ幼魚」の記述から、幼魚は「バラフエダイ」であろう。

結論からすると「アブラダヒ」は「フエダイ」で確定であり、幼魚は白点を観察して「バラフエダイ幼魚」をフエダイだと誤認している。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?