2022年に読んだ本ベストテン

【総評】年齢も年齢なので自分の人生を総括するような読書が増えています。仕事がらみで1970年代の雑誌を収集したりもしています。既刊本ですが、以前東北大学出版会の小林さんが一位に選んだ『ブラッドランド』が衝撃でした。ウクライナも含めた暗黒のヨーロッパ史。衝撃の一冊でした。音楽は藤井風(いまさらですが)とBialystocksにはまり、仙台出身のジャズピアニスト片倉真由子のライブも良かったです。ドラマでは、ウィリアム・ギブスン原作の『ペリフェラル 接続された未来』(アマプラ)がおすすめです。

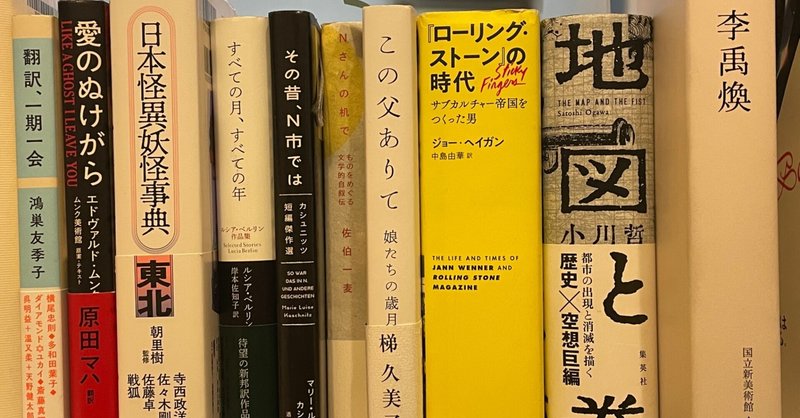

① 『「ローリング・ストーン」の時代 サブカルチャー帝国をつくった男』/ジョー・ヘイガン(中島由華訳)/河出書房新社/7,260円

ヤン・ウェナーという名前を遠い昔、どこかで聞いたことがあって、頭の片隅に残っていました。本書を読んでその疑問が解けました。ジョン・レノンがビートルズ解散の顛末に答えた有名なインタビューがありますが、彼はそのインタビュアーだったのです! 掲載された雑誌は『ローリング・ストーン』の1971年1月号と2月号。ヤン・ウェナーは発行人兼編集人でした。創刊は1967年11月。その5か月前には『サージェント・ペパーズ~』がリリースされ、ロックを知的に分析する風潮が強まり、セックス、ドラッグ、ロックンロールという当時の若者カルチャーと相まって、『ローリング・ストーン』は瞬く間に部数を伸ばします(平均部数140万部)。読者は「ディランのすべての曲の歌詞を熟知し、ストーンズのすべてのスキャンダルを事細かに把握し、今日を生きぬく活力のためにビートルズの情報を必要とする」若者たち。著者はウェナーから500箱に及ぶ手紙や文書、写真を提供され、いくつかのプライベート以外は一切の制約なく書くことを前提に、アメリカ雑誌界の巨人の半生を描きました。雑誌がどうやって生まれ、何をエンジンにして続き、そして変わっていくのか、考えさせられる一冊です。

② 『Lee Ufan 李禹煥』/国立新美術館・兵庫県立美術館編/平凡社/3,630円

日本の現代美術のひとつの潮流である<もの派>を代表するアーティスト・李禹煥。もの派は、石や木、鉄板などの“もの”を単体もしくは組み合わせて作品にする流派で、李禹煥は余白の芸術家とも呼ばれています。今年、国立新美術館で大規模な作品展が開かれました。本書は図録ですが、過去の作品が網羅的に収められている貴重な一冊です。彼の作品は絵画も彫刻も好きで、直島の美術館にも行きましたし、著作も読んでいます。抽象どころか、時に点ひとつで作品を創り上げ、アートの起源と超越を感じさせる稀有な方だと思います。展覧会の最後の展示は「関係項サイレンス」と題された石と空白のキャンバスだけで構成された作品で、何も描かれていないキャンバスを石が見るという不思議ですが、好きな作品でした。

③ 『地図と拳』/小川哲著/集英社/2,420円

『ゲームの王国』でカンボジアの過去と未来を虚実交えて描ききった作者が次に選んだのは満州でした。「国家とはすなわち地図なり」。作中の言葉です。ウクライナ戦争を例に出すまでもなく、史実を振り返れば、国家は地図に記されてはじめて国家となり、そのためには拳(=暴力)が必要であることは明白です。作者は「新しい国家づくりがなぜ失敗したのか」を書きたかったと語っています。日露戦争前夜から第2次大戦までの半世紀、満州の架空の都市<李家鎮>をめぐって、日本軍の密偵に帯同した通訳、ロシア人の神父、不死の中国人、都市計画家らが入り乱れ、殺戮と策略が<李家鎮>を襲います。都市の誕生から消滅を描いた骨太の群像劇です。

④ 『この父ありて 娘たちの歳月』/梯久美子/文藝春秋/1,980円

修道女・渡辺和子さんと歌人・齋藤史さん。一人は2・26事件で暗殺された渡辺錠太郎教育総監の娘で、もう一人は叛乱を幇助した罪に問われた齋藤瀏陸軍少将の娘です。事件によって運命を変えられた二人の軍人とその娘の人生を丹念に描いた一章と二章が表裏一体となって胸に迫り、新幹線で感涙してしまいました。「父を憎み、父を愛し、娘たちは書いた」。本書の内容はこの帯のフレーズに尽きます。ほかに島尾ミホ、茨木のり子、田辺聖子、辺見じゅん、石牟礼道子などの“書く女”が登場します。

➄『その昔、N市では カシュニッツ短編傑作選』/マリー・ルイーゼ・カシュニッツ(酒寄進一訳)/東京創元社/2,200円

奇妙な味わい。幻想怪奇短編。幽霊譚。心理劇……。当てはまるようでいて、どれも当てはまらないのが、ドイツの女性作家・カシュニッツの魅力なのではないでしょうか。簡単にはカテゴライズできません。「白熊」「船の話」「長距離電話」「四月」など、収められた短編の題名はシンプルですが、物語は決して予想通りには進みません。詳しい話はしません。とにかく一読をおすすめします。まだ邦訳されていない作品があるそうなので、続編にも期待です。

⑥ 『Nさんの机で ものをめぐる文学的自叙伝』/佐伯一麦/田畑書店/2,420円

佐伯一麦さんの最新エッセー集です。仕事道具である机や筆記用具、パソコンからはじまり、旅のお供であるスーツケースやカメラ、コート。煙草や酒、コーヒーメーカーといった嗜好品、珍しいところでは電鍵(モールス符号を出力する装置)やマネキンも登場します。“もの”を題材にしたエピソードは、過去と現在を行き来し、作家デビュー前夜の奮闘ぶりや文学者たちとの交流が瑞々しく描かれ、人間・佐伯一麦の苦闘が見えてきます。本書は紙の手触りに加えて、挿画の使い方や版面のバランス、ショルダーの入れ方など、編集者として見習うべき部分が多く、この書籍の装丁が“もの”としての存在感を発揮しており、その構造自体にも拍手を送ります。

⑦ 『すべての月、すべての年』/ルシア・ベルリン(岸本佐知子訳)/講談社/2,640円

2019年に『掃除婦のための手引き書』で話題になったルシア・ベルリン、待望の第2弾です。人を愛し、愛されながらも、孤独を友として生涯を過ごした女性作家の半自伝的な短篇集です。本作には人間味のある個性的なキャラクターがたくさん登場し、彼らを観察する作者の眼と形容するメタファーが秀逸です。冒頭の一文に引き込まれ、一瞬で作者と彼女を取り巻く人々の人生を覗き込み、揺さぶられ突き放されて、そしてため息をついて、また頁をめくるという繰り返しです。癖になります。

⑧ 『翻訳、一期一会』/鴻巣友季子/左右社/1,980円

翻訳問答シリーズ第3弾です。JMクッツェー『恥辱』やMアドウッド『誓願』などの翻訳で知られる鴻巣友季子さんが、多彩なゲストを招いて翻訳談義を繰り広げます。今回は小説に留まらず、名曲の歌詞や古典文学をそれぞれが訳し、当日その解釈をめぐって激論を戦わすという趣向で、横尾忠則さんとは、ボブ・ディラン『風に吹かれて』の歌詞の解釈を巡って問答が繰り広げられ、ダイヤモンドユカイさんとは、『ホテル・カリフォルニア』をテーマに「ソングライティングは、直接伝えることと曖昧にすることのせめぎ合いで行われている」という作詞術ついて語り合います。

⑨ 『愛のぬけがら』/エドヴァルド・ムンク(原田マハ訳)/幻冬舎/1,870円

『叫び』で知られる、ノルウェーを代表する画家ムンク。インパクトのある色彩とうねるような筆致で、内省的な作品を残しました。死後、オスロ市には、油絵約1150点、版画約1万7800点、水彩画と素描約4500点、彫刻13点が残された言います。さらにムンクは生涯にわたって手紙や日記、文学スケッチ、詩など文章を書き続け、ムンク美術館には1万2000点以上の原稿が所蔵されています。本書は、中学3年生の頃、岡山の図書館でなにげなく手に取った<マドンナ>を見て衝撃を受け、アートの世界に足を踏み入れた作家の原田マハさんが、ムンクの肉声を訳しました。

⑩『日本怪異妖怪事典 東北』/朝里樹監修/寺西政洋、佐々木 剛一、佐藤卓、戦狐著/笠間書院/2,860円

事典なので県別・50音順に怪異妖怪が1300種類以上。昔話や民話、言い伝え、郷土史、市誌町誌などから丹念に集められた妖怪やインターネット掲示板で近年語られた怪異も拾ってきているので、守備範囲は広いです(ちなみに仙台上空の未確認飛行物体も載っています)。巻末のインデックスが充実していて、50音順に加えて、部類別(例えば小豆や馬)と属性別(例えば異類婚姻や憑物)といった引き方もできます。膨大な参考文献から抽出された労作です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?