読書とノート

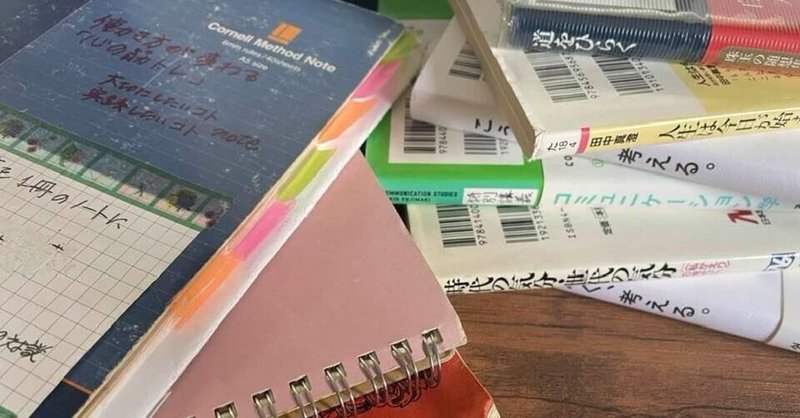

私は毎日、1冊の手帳で仕事に関する情報を管理しています。

しかし、管理しきれない情報は別のノートで管理するようにしています。

読んだ本の内容もノートにまとめています。

読んだ本全てをノートにまとめているわけではありません。まとめるかまとめないかは、下記のようなマイルールに基づいて判断しています。

①何度も読み返したい本は、ノートにまとめずにいつでもすぐ読めるようにしておく。

②1冊丸ごとまとめたい本については、1冊のノートにまとめて、そのノートを繰り返し読みながら理解習得、内容の活用に努める。

③部分的にまとめたい本については、厚めのノートに複数の本の内容をまとめ、繰り返し読みながら理解習得、内容の活用に努める。

つまり、本の内容をまとめる目的は、内容を自分の言葉でまとめて理解を深めたり、実践・習慣化するためです。②③について具体的にどのようなまとめ方をしているかご紹介します。

■1冊丸ごとまとめたノートの場合

このノートは、私が敬愛する高野登さんの「働き方が変わる心の筋トレ」をまとめています。

考え方や行動を一つでも多く習慣化したいので、いつも持ち歩き繰り返し読み直しているので、ボロボロになってしまっています。

1冊にまとめるときには、最初のページに章ごとの目次を貼り付けるようにしています。ノートはCornell Method NoteのA5判を使っています。

また、本の内容だけでなく、本が出版された時期に受講したセミナー記録も一緒にまとめています。活字から得たことに、直接お話を伺うことで得た内容が加わると、理解や実践が促進されます。

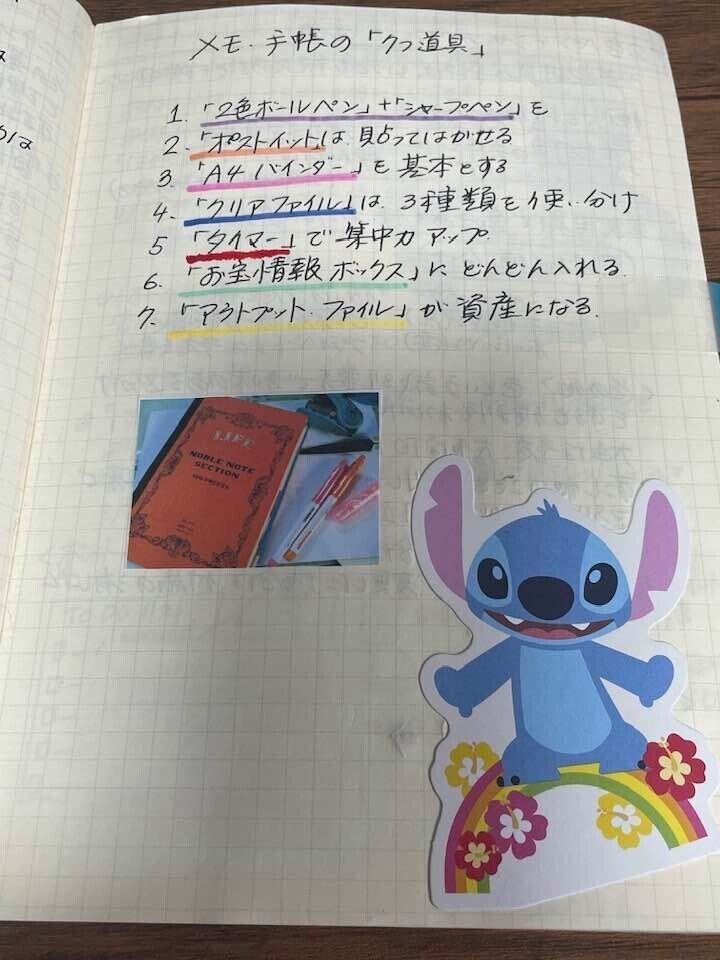

■複数の本をまとめたノートの場合

複数の本の内容をまとめる際には、厚めのノートが重宝します。私はLIFEのNOBLE NOTE SECTIONのA5判をよく使っています。ページ数が200ページあります。紙質がとても良くて、特に万年筆との相性は抜群です。

最初のページは開けておいて、後から何の本をまとめたノートなのかがわかるように、本の写真を張り付けるようにしています。

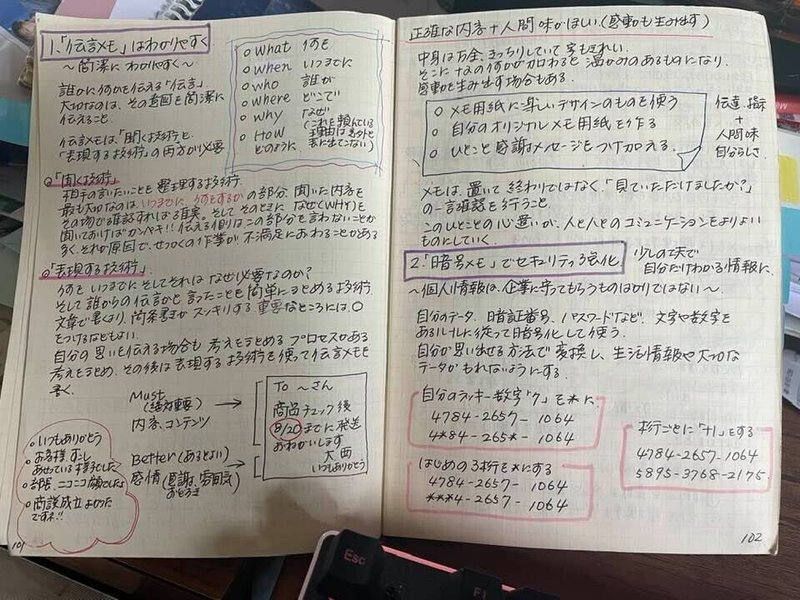

方眼ノートなので、文章だけでなく箇条書にしたり、写真を貼ったりして、内容が一目でわかるようなまとめ方を心がけています。

各ページには、必ずページ数を記入するようにしています。途中で、別の内容を割り込ませても、「⇒●ページへ飛ぶ」と書いておけば、必要な内容を限られた時間でまとめることができるからです。

昨日Facebookに投稿した内容に、友人がコメントをしてくれていましたが、ノートに書きながら、書いた内容を見ることで、アイデアがどんどん可視化・言語化されていきます。書いている内容もそうですし、ノートの使い方も工夫がどんどん生まれてきます。

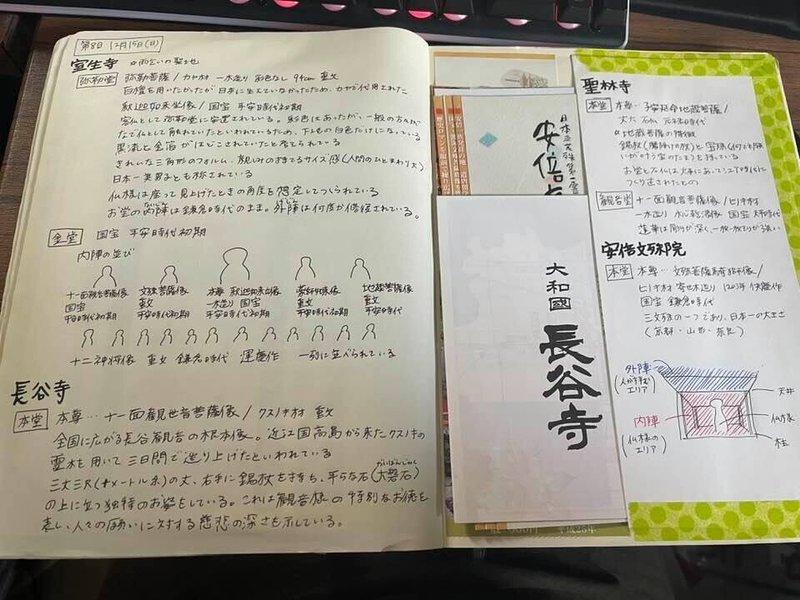

■ノートの使い方 次女の場合

私は小学校4年生のときの「自由ノート」をきっかけに、ノートを使うことの楽しさに目覚めました。ノートを愛用し続けて50年です。自分なりに工夫しながらノートを活用していますが、次女の活用のしかたにはかないません。

このノートは大学生の時の研修旅行の記録をまとめたノートです。レイアウトやスペースを工夫し内容を絞り込んでまとめているので、読みやすいだけでなく、関連資料の整理までを見開き2ページで行っているのです。

いつもすごいなーと感心しています。

ちなみに次女が愛用しているのは、モレスキンのノートです。

ノートは手帳以上に、自由度が高くて、様々な工夫が楽しめますね。

ただ本を読むだけ、講座やセミナーを受けるだけ、淡々とノートにまとめるだけではもったいない!

これからも、読書や学んだ内容とノートを連動させて、理解を深めるとともに発想力を高めたくさんのアイデアを生み出していきたいと思っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?