酸素運搬量(DO2)と酸素消費量(VO2)の考え方【VA-ECMO】

【ご覧いただく際の注意事項】チェック👇

【疑問】

今回は、臨床や医学の勉強をしていて感じる疑問の一つ、

酸素運搬量(DO2)と酸素消費量(VO2)の考え方

についてVA-ECMOの概念を中心にまとめました。

ここの部分が理解できていると、臨床で輸血をすることがいかに重要なのかが理解できる、集中治療の根幹の理解につながる部分になると感じたのでまとめてみました。

ECMOについての記事も以下にリンクを乗せておくのでそちらも併せて参考にしてみてください。

1.酸素運搬量(DO2)を規定する式

上記が酸素運搬量を規定する式であり、集中治療の分野では何度も登場する重要な式です。

DO2が体外循環血漿量、ヘモグロビン濃度、酸素飽和度、溶存酸素に依存していることはどんな患者さんの管理においても重要なことなので、理解しておくと臨床での治療介入の意義がわかりやすくなります。

2.酸素消費量(VO2)とDO2

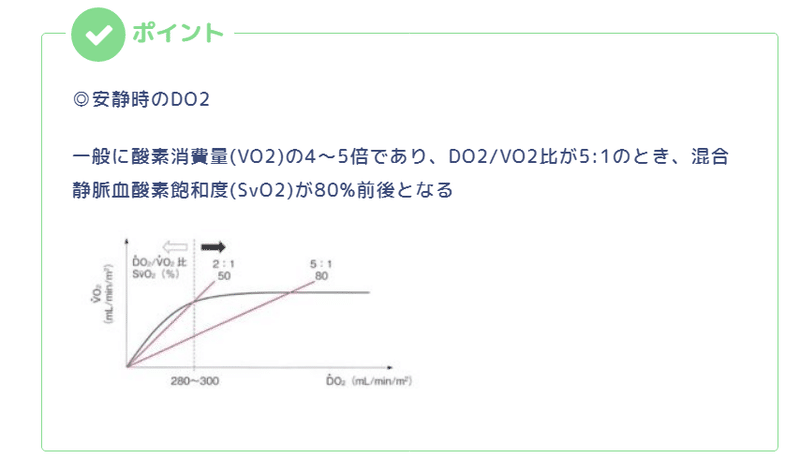

安静時のVO2とDO2の関係を示した直線が右側です。

心拍出量低下や貧血によりDO2が低下すると、酸素摂取率が上昇して(酸素解離曲線の右方移)VO2は一定に保つように体内で調整が起きます。さらにDO2が低下し、酸素摂取率がそれ以上増やせない臨界点に達するとVO2はDO2に依存して低下してしまいます。

このとき、DO2/VO2比は2:1以下で、SvO2は50%前後となります。DO2に依存してVO2が低下する状況では嫌気性代謝が行われることがわかりますね。

人工心肺での臨界点については280~300mL/min/m₂との報告があります。

3.実際の臓器灌流は?

最後に、概念的な話を理解したところで臓器別の灌流についてはどのようになっているのかについてまとめたグラフがこちらです。

どの臓器が影響を受けやすいか、一目瞭然ですね!

4.参考ページ・医学ノート

5.引用文献

●INTENSIVIST Vol.5 No.2 2013 (特集:ECMO) 2013/4/17 讃井將満●ECMO実践ハンドブック〜世界標準の成人ECMO管理 2020/2/10 Alain Vuylsteke

●SAVE-J ガイドライン

●ELSO Guideline ver1.3

●東京医科大学 八王子医療センター 救急救命センター HP

この記事を読んで参考になった方、面白いと思ってくださった方は

今後も定期的に記事を更新していきますので

みなさまのリアクションが今後の記事を書くモチベーションになります!

救急の現場を少しずつ知ったうえで、一般の方々との感覚のズレが少ない今だからこそかける文章を心がけて。 皆様のサポートは、多くの方々に届くような想いが書けるよう、自己研鑽にあてさせていただき記事として還元できたらと考えています。 共感いただけた方は何卒よろしくお願いいたします。