二つのGA100Coreを搭載したGPUのお話

二つのGA100

2020年に発売されたGA100Coreを搭載したNVIDIA A100、そしてもう一つ”非公式”ながらA100をベースにVRAMやコア数、レーン数などが制限されたモデルがあります。

NVIDIA A100

GA100Coreを搭載したデータセンター向けGPU

2020年5月14日。コロナ渦が始まってVoltaアーキテクチャやTuringアーキテクチャのGPUが現行だった頃に発表されたデータセンター向けGPUです。ここから今現在のH100、L40Sに続く外観デザインになりました。おそらく今後数年はこれに準ずる外観でしょう。

spec

発売日:2020 6/22

GPU名:GA100

アーキテクチャ:Ampere

プロセスサイズ:7nm

CUDAコア:6912基

トランジスタ:542億

メモリ容量:40GB

メモリ種類HBM2e

メモリバス:5120bit

帯域幅:1555GB/s

PCIeレーン:PCIe×16 4.0

外装

表面、側面はパッションゴールドになっており側面上部から背面にかけてはマッド塗装のブラックになっています。また側面は波面の形状になっておりファンが付いているようなコンシューマーではないようなデザインです。

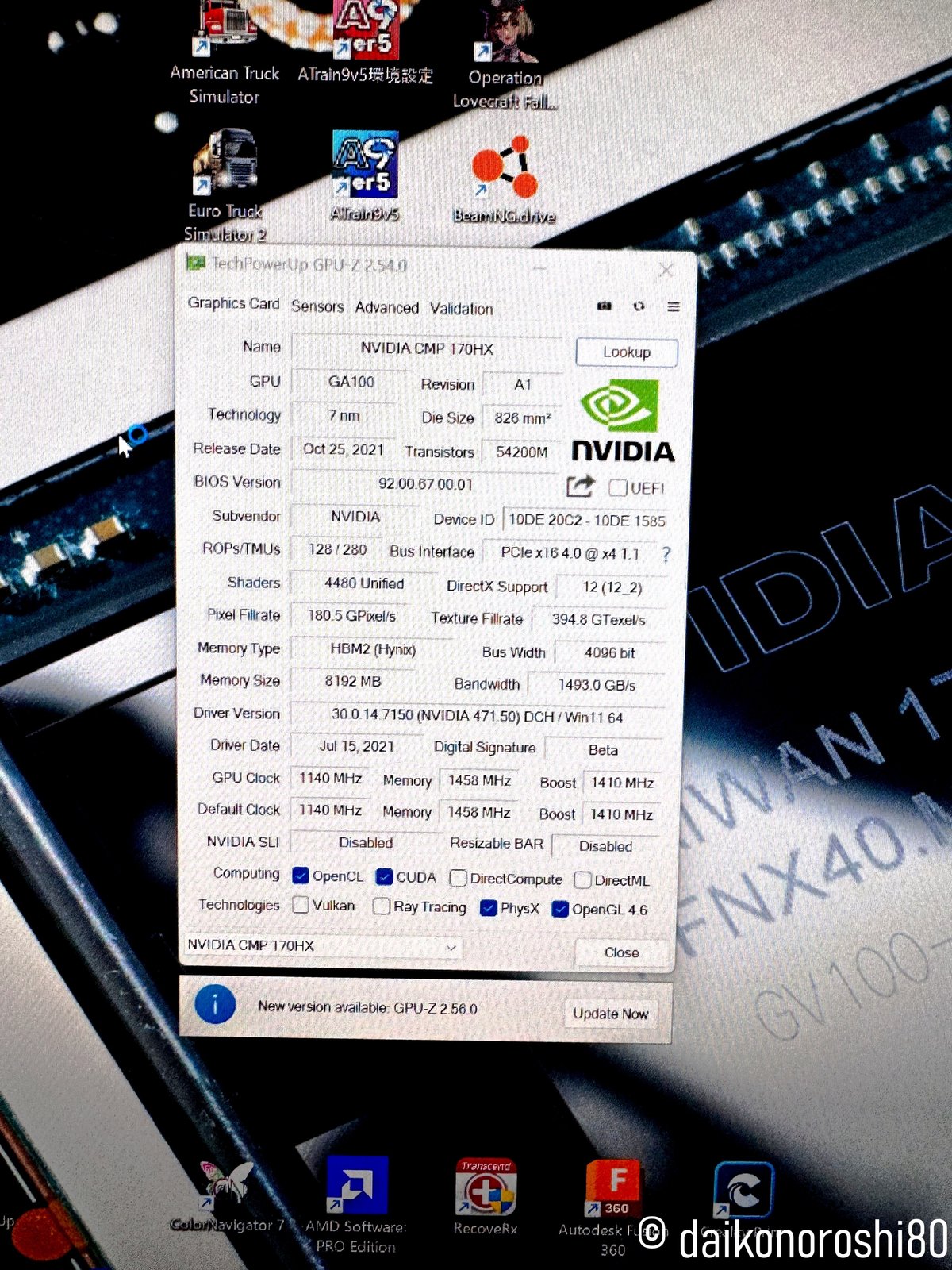

NVIDIA CMP170HX

GA100を搭載したもう一つの”非公式”GPU

2021年3月頃にこの機種の情報がリークし海外、また日本でも販売されていました。(日本での台数はおおよそ数十台程度とのこと)またA100のスペックから比較するとかなり性能が削られておりなおかつCMP170HXはマイニング専用で設計されているためNVIDIA A100のように科学計算、クラウドグラフィックス、データ分析などの処理はできないようになっています。

VBIOSの変更などを試してみましたがセキュリティがかなり厳重で書き換えが困難でCMP170HXをA100のように扱えるようにすることは不可能に近いと思われます。

spec

発売日(推定):2021/3~

GPU名:GA100-105F-A1

アーキテクチャ:Ampere

プロセスサイズ:7nm

CUDAコア:4480基

トランジスタ:542億

メモリ容量:8GB

メモリ種類HBM2e

メモリバス:4096bit

帯域幅:1493GB/s

PCIeレーン:PCIe×4 1.1

外装

A100とは違いNVIDIA CMP 170HXは全体が非光沢のシルバーで塗装されています。A100とは違い側面の波面の形状はなく一世代前のTESLAのようなデザインになっています。

二機種を動作させてみて

感想

冷却が一筋縄ではいかない

CMP 170HXの遊び幅が皆無

A100の遊び方は無限大。ただし高価

冷却が一筋縄ではいかない

A100、CMP 170HXともにパッシブ冷却(GPU自体にファンが無く高回転のケースファンの風を当てて冷却する方法)の為A100、CMP170HXに対応したブラケット(A100の写真参照)を装着し92mm9200rpm、ブラケットなしでのケースファンから冷却の場合は120mm5000rpmほど必要になり常用となるとハードルが高い。また92mm9200rpm,120mm5000rpmと高速回転させるため騒音がデータセンターのような音が常時響くことになる。コンシューマーの自作PCからサーバーのような音がするのは趣があります。それはそうと常用は嫌になる音です。

CMP170HXの遊び幅が皆無

マイニング専用に作られたので基本的にそれ以外の用途がありません。そして海外輸入の値段8万円程度とのこと。A100のように遊べるようにするためにVBIOSの書き換えを試しましたがすべてはじかれました。

他の用途としては分解してみるという方法がありますがあくまで自己責任でお願いいたします。A100の基板を使っているため3連のVLINKなどが入っているためなかなか見応えはありました。

A100の遊び方は無限大。ただし高価

AIトレーニングや推論、計算やデータ分析ができるため1台導入できれば作業はかなり短時間に抑えられるはずです。ただし中古でも100万円以上するのでA100を購入して購入した以上の利益が確約されることが無ければ厳しい値段帯を維持しています。手が届くほどの値下がりをするのはおそらく4年後辺りではないでしょうか?

あとがき

久しぶりにnoteを書いてみたので語句が曖昧であったりするかもしれません。A100とCMP170HXのスペック比較を一目でできるサイトってあんまりないよねーと思い立ち記録も兼ねて描いてみました。次noteを書くとしたらGefoceベースのTAITANとTESLAベースのTITANがあった話を写真混ぜて書いてみようかなと思っております。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?