マニアック五行易 応期編

2019.1.14 更新

最新事例の『占例 21 自分と同じ問いを他人が占った場合』を追加しました。

これは面白くてタメになる例ですので、ぜひ読んだ方がいいです。なぜなら、独発と変爻の働きのキモがわかるからです。

2020.4.25更新 目次を追加しました

はじめに

応期(おうき)とは、いわゆる物事の発生期のことを言います。

いつ結婚できるか?とか、いつお金が入ってくるか?、無くなった財布はいつ出てくるか?などの占いの結果から、その出来事がいつ起きるのかを予測するのです。

応期を予測出来るようになれば、立派なプロ易者としてすぐにでも活躍できるようになりますが、実際そんなに簡単に当てれるようにはなりません・・(汗)

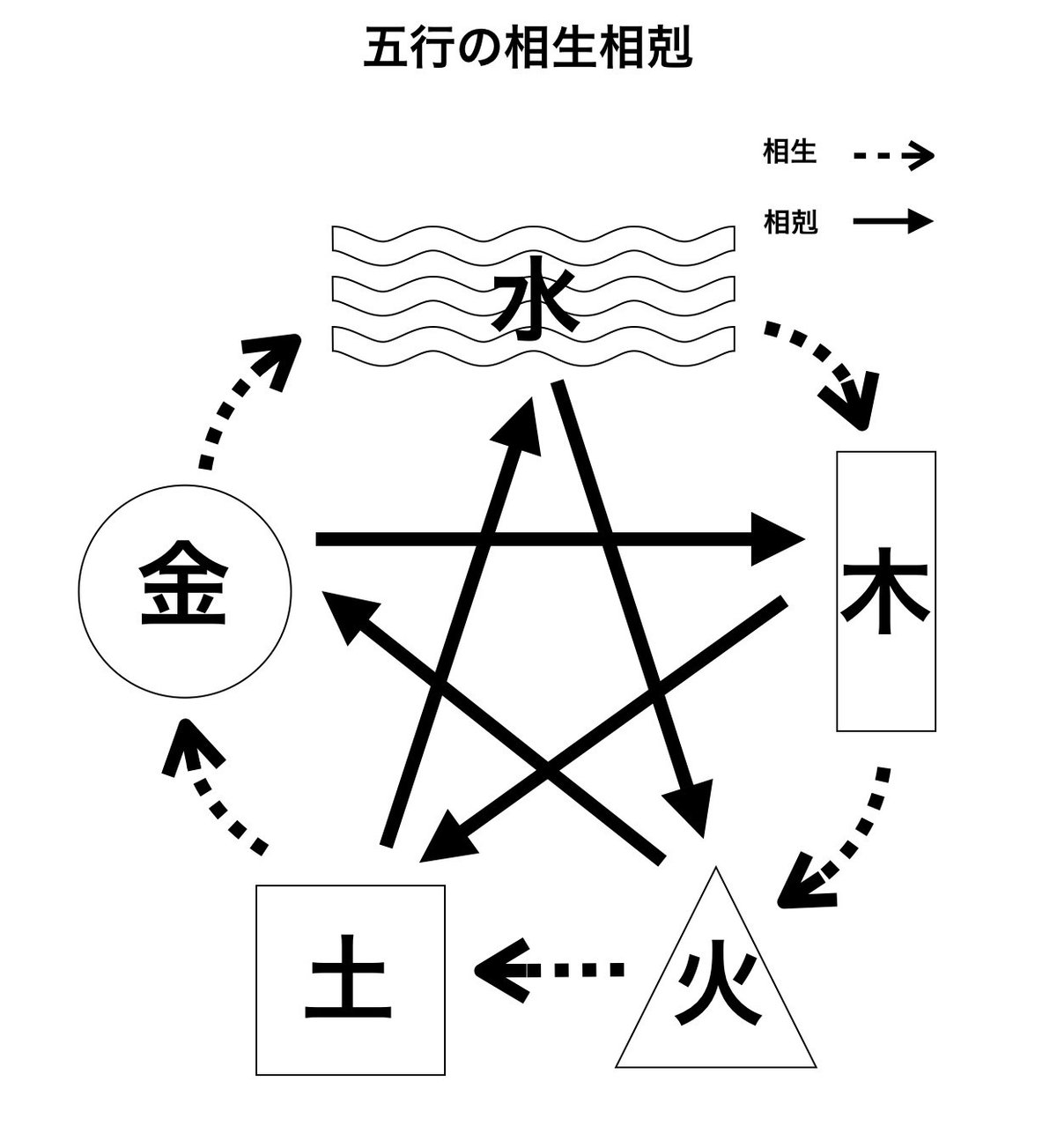

なぜなら、応期の判断方法は一定のパターンはありますが、ルールの種類が多く、十二支自体の組み合わせの問題もあり、それだけで物事の発生時の時間を表すというのは限界があるからです。

なので、すぐに当てれなくてもガッカリしないでください。

熟練者にとってもかなり判断は難しく、五行易にとって応期が最高難易度です・・

・・あれ?他の占いでもそうかな

ん?・・他の占いより、むしろ当てやすいかも・・

・・まあいいです。

とにかく、初心者の場合には大まかに判断できれば良いので、外れても気にしないように。まず、吉凶をキッチリ当てられる様になることが先決です。

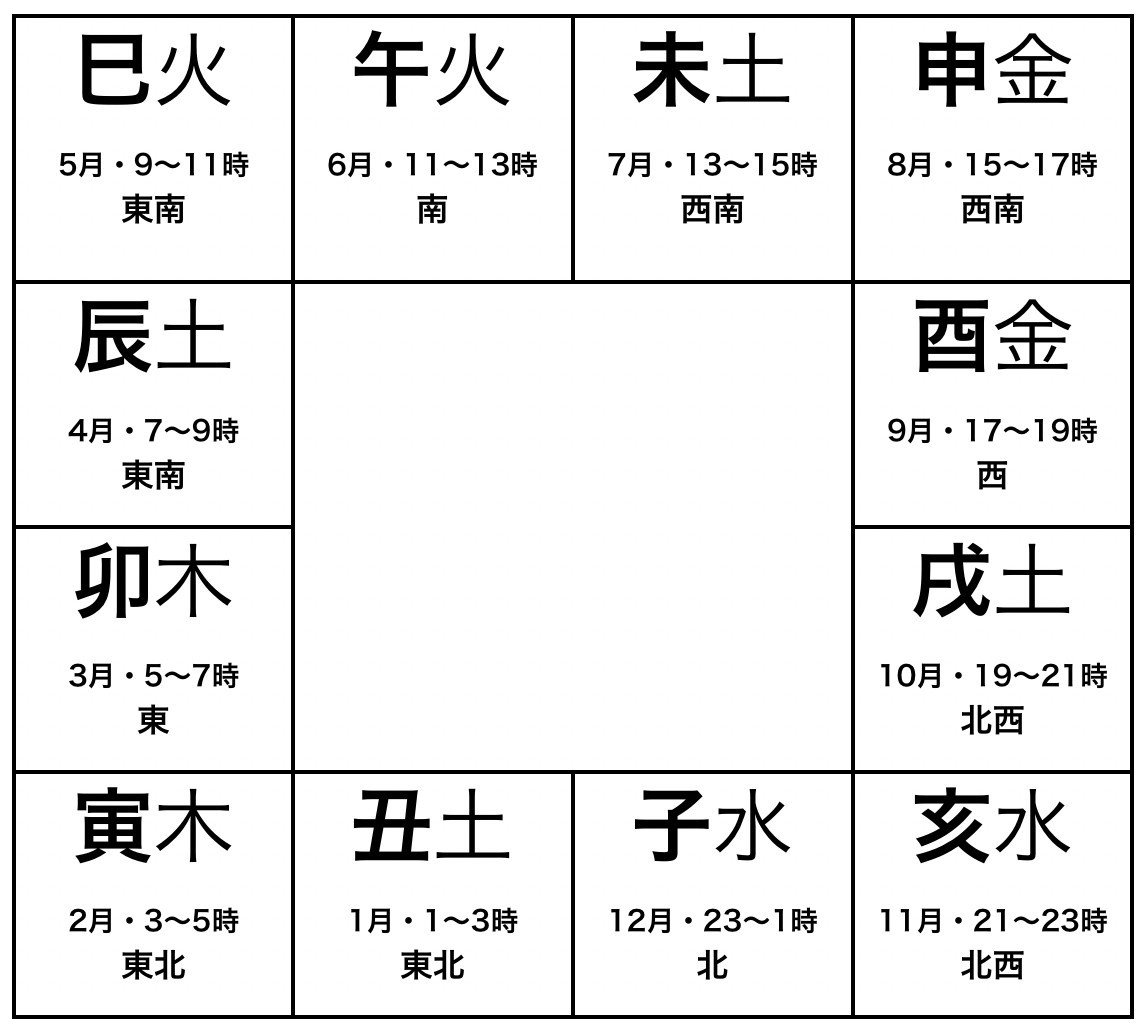

で、応期は卦の中の十二支から導き出していきますが、その期間は年、月、日、刻で分かれます。

万年歴で見ればわかりますが、年、月、日、刻の十二支にはそれぞれの時間が割り当てられているので、それを使って判断していきます。

一番長いスパンだと年、一番短いスパンだと刻になりますね。

これは、占う事柄自体のスパンでも変わりますし、用神の強さによっても変わってきます。

実際のところ五行易での改善は十二支の関係性がわかれば、そんなに難しくないですが、応期は違います。

改善をせずに、そのままの状態であれば、比較的判断しやすくはなりますが、改善をしてしまえば、もともとの運気が改善物の影響を受けて、応期が変わってしまう可能性があるのです。

とりあえず、ブログの応期関連の記事から引用して説明していきましょう。

・『卜筮正宗』の占例

この本は非常に良い本ですが、何せちょっと古い本なので文体が難しく硬派すぎて現代人には読み解くのはかなり骨が折れます。

なので、あまり初心者にはオススメできません・・

どちらかというと、ある程度基礎が身についている方が読めば、五行易の理解を深めるのに良いかと思います。

まあ、私の見方とは違うところはありますが、五行易の細かいルールが書いてあり、しかも量が多いです。

特に病症・病体のところは、作者(王洪緒)が清代の医者ということで、かなり詳しく書いてあり参考になるかと思います。

では、この本の中の実際の占い例を私なりに解説していきます。

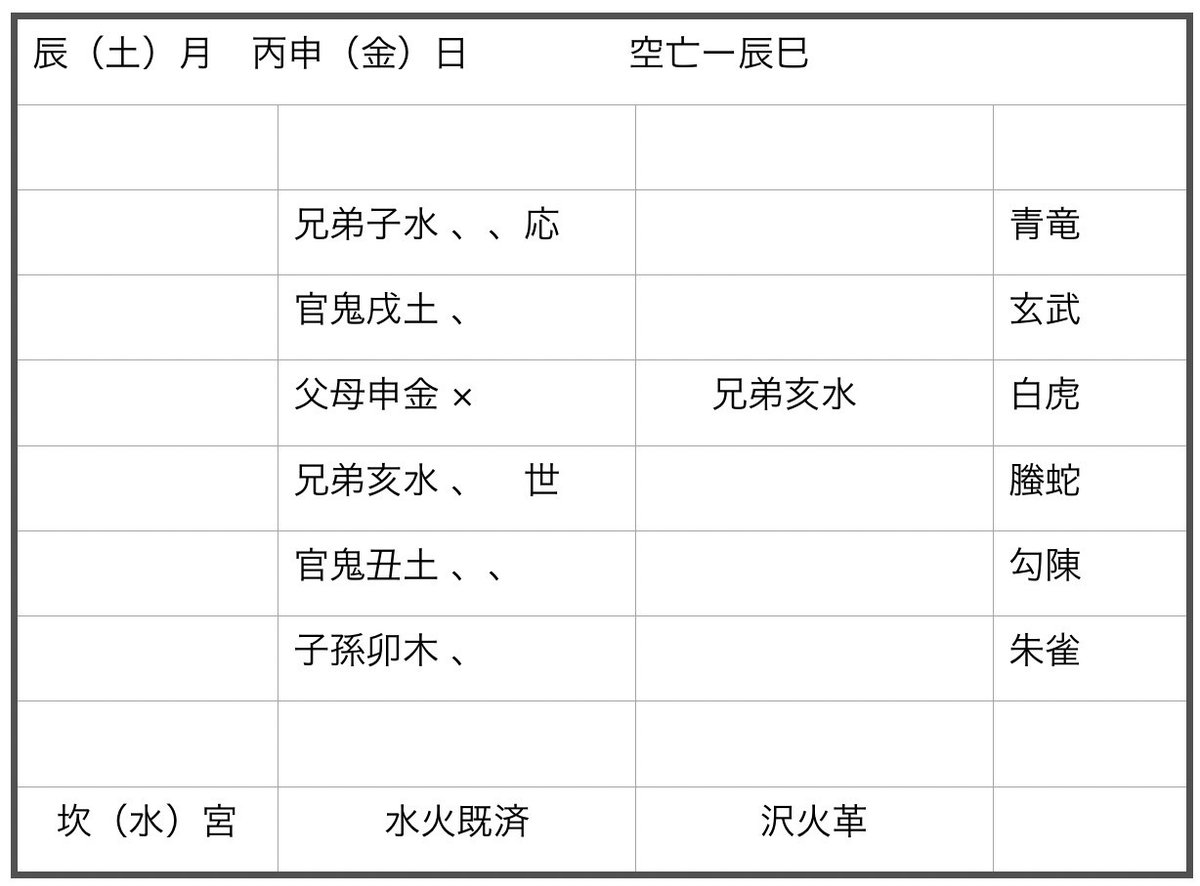

『辰月丙申日に弟の病が業巳(すで)に危に臨むを占い、既済の革卦に之くを得るが如き。』

すでに問いの文章が非常に読みにくいですね・・

平たく言えば、「辰月丙申日に弟の病気の吉凶を占って、水火既済が沢火革に変わるという卦を得た」ということです。

で、結果は

「此の卦は亥水の兄弟を用神と為す。辰月が之を剋し、申日が之を生じ、又、申金の動爻が之れを生じるのを得るのである。危に臨むとも救いが有り」と。果して本日の酉の時に、名医の救活を得て亥日に全癒する。

と書いてありますね。

弟なので用神は兄弟になります。

兄弟亥水は世爻にあります。

世爻は占った本人ですから、そこに兄弟があるということは、弟の病気を非常に気にかけているということです。

月は辰月で剋されてマイナスです。

日は申月で生じられてプラスです。

そうすれば、強さの判別がつきません。

次に卦の動きを見ていきます。

四爻に原神である父母申金が発動しました。

爻が一本だけ発動したということで、これは原神の独発です。

父母申金は月に生じられ、日と同性五行で強いです。

日は申金で原神の地支(十二支)と一致してわざわざ独発したということは、応期(物事の発生期)になりえます。

原神は自分を助けてくれるものなので、この場合は病気なので、治療者(医者)の可能性があります。

また、六獣の白虎も医療関係の意味があり、これは医者です。

結果では当日(申日)の酉刻に名医が現れたとのことでした。

そして、亥日に治ったとのことで、これは兄弟亥水と全く同じ十二支で、これも応期になります。

次の例は、

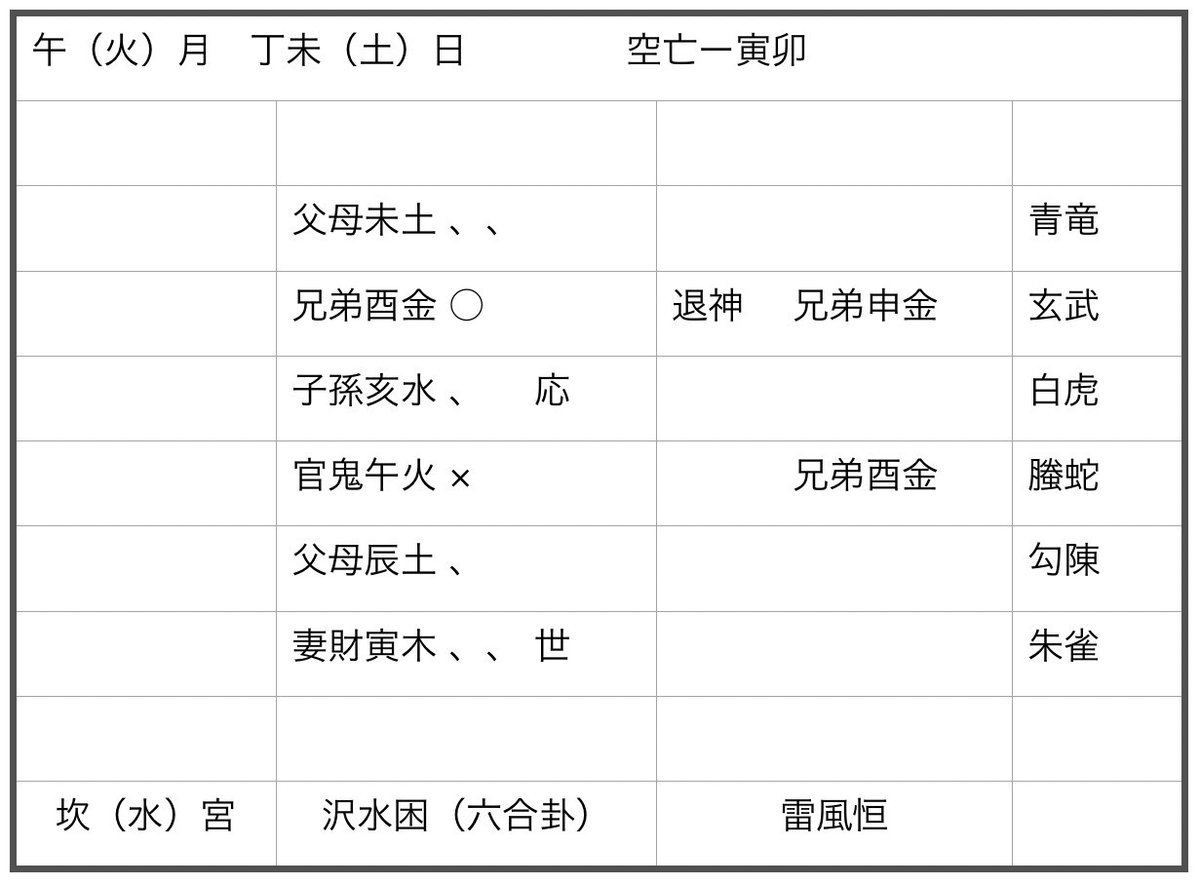

『午月丁未日に、弟が訴を被るも吉凶如何を占い、困の恒卦に之く得るが如き。』

これは弟が訴えられたので、兄が心配して弟の吉凶を占ったということですね。

弟なので、兄弟を用神とします。

兄弟酉金は火から剋されて、日が生じて生と剋は一対一です。

これだけでは強いとも弱いとも言えませんが、兄弟酉金は発動して退神なりました。

退神は十二支の逆順ということで、徐々に力が衰えていくことを表します。

そして、三爻の忌神である官鬼午火も発動して、月と同じで非常に強くて兄弟を剋して良くないです。

また、官鬼は災い・イヤなこと・悩みの意味を持ち、官鬼から用神に変わったり、用神から官鬼に変わったりすることは、用神に災い・イヤなこと・悩みが起こることを表して、これも良くない意味になります。

そして、この官鬼には螣蛇があります。

螣蛇は蛇みたいなものということで、ここでは縄を表し、これは『お縄になる』という意味で、これは弟が捕まってしまうということです。

では、いつ凶になるかということですが、占った年は辰年です。

これを太歳(たいさい)といいます。

辰土は卦の中に現れているので、重要な意味を持ちやすいです。

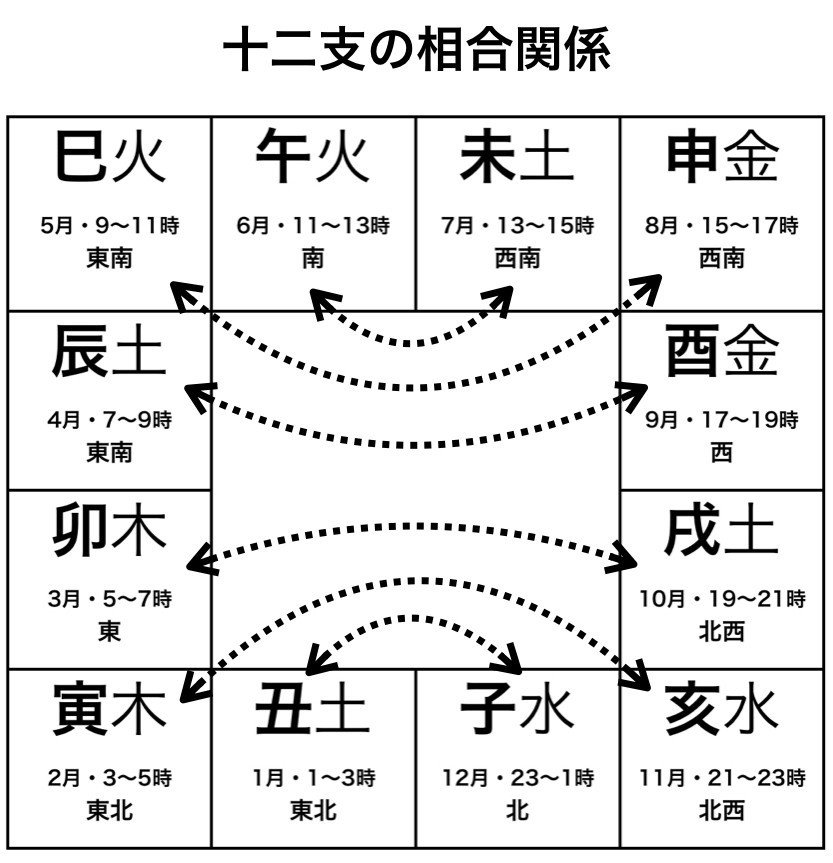

辰土と兄弟酉金は相合関係です。

相合には引っ張る・留めるなどの意味があります。

そうすれば、太歳の辰土は酉金を留めて、一時的に動きが止まっているということで、退神にはなりません。

なので、すぐに捕まってしまうということでは無いです。

しかし、忌神の官鬼が午火でわざわざ発動していますから、午年になれば凶になります。

そして、兄弟が申金に変わって応期になり、申月に重い刑に処されたのでした。

・老犬の寿命

ここから先は

¥ 5,000

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?