ジャズを虫干し

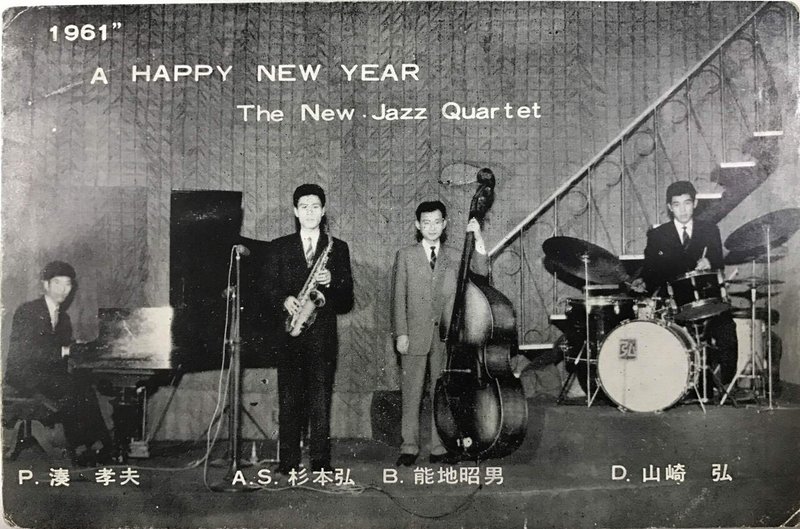

私の父は戦後のジャズマンで、進駐軍クラブなどでも演奏をしていました。

若くして亡くなったので、子供だった私は当時の話を聞く機会もなかったのですが。少しだけ残っていた当時のものを見ていると、今だったら訊いてみたいことがたくさんあったのになぁと思います。

いわゆる1001(せんいち)と呼ばれる、日本の戦後ジャズ文化の原点といえる楽譜本や、まさに当時のティンパン・アレイからやってきた譜面など、ほんの少しだけ実家から持ってきております。

中学生の頃から、そういう戦後の歌本を見ながらピアノを弾くのが好きで、それでたくさんスタンダードを覚えました。

まぁしかし、そんなことしてたら、あなた、そりゃ友達できませんわね。ひとりで「花小鉢スペシャル」作るしかないですわねw

別に何か思うところあって古い歌を覚えていたわけでもなく。いつか何かの役に立つかと考えたこともなく。ただ、わかりやすくて、メロディがよくて、歌詞もなんとなく理解できる易しい英語に思えて、つたなく弾いたり歌ったりが楽しいから毎日飽きずにやっていただけだった。ところが今になってみると、結局、その蓄積がすごい財産になりました。たとえばグレイト・アメリカン・ソングブック的なものを体系的に理解するのに、どれほど助かったことか。本当に。

40過ぎて『カラマーゾフの兄弟』を読み返すとようやく意味がわかることが多くて面白いかもしれんが、40過ぎて初めて読めといわれたら絶対むり!みたいなことと同じなのかも。

若者たちよ。本とスタンダード・ソングは、意味がわからなくても若いうちにやっつけとけ。ですよ。いつか必ず役に立つ日が来る。

という、父の形見というより私のセンセイのような歌本たち。

もちろん今も大切にはしているのですが、いかんせん古すぎて、保管も悪かったのか、もはやホロホロになるまで煮込んだ牛スネのごとく、開くたびにボロボロ崩れちゃいそう。

なので、ときどき、今日のように天気がいい日に軽く虫干しをしてあげてます。ただしあまり干しすぎると、乾き過ぎてさらにヤバくなる気がするのでほどほどに。難しい。

でも、これはこれで、いちお、戦後のジャズを自分なりに"保存”(意味が違うけど)している作業…みたいな気分。嫌いじゃないです。

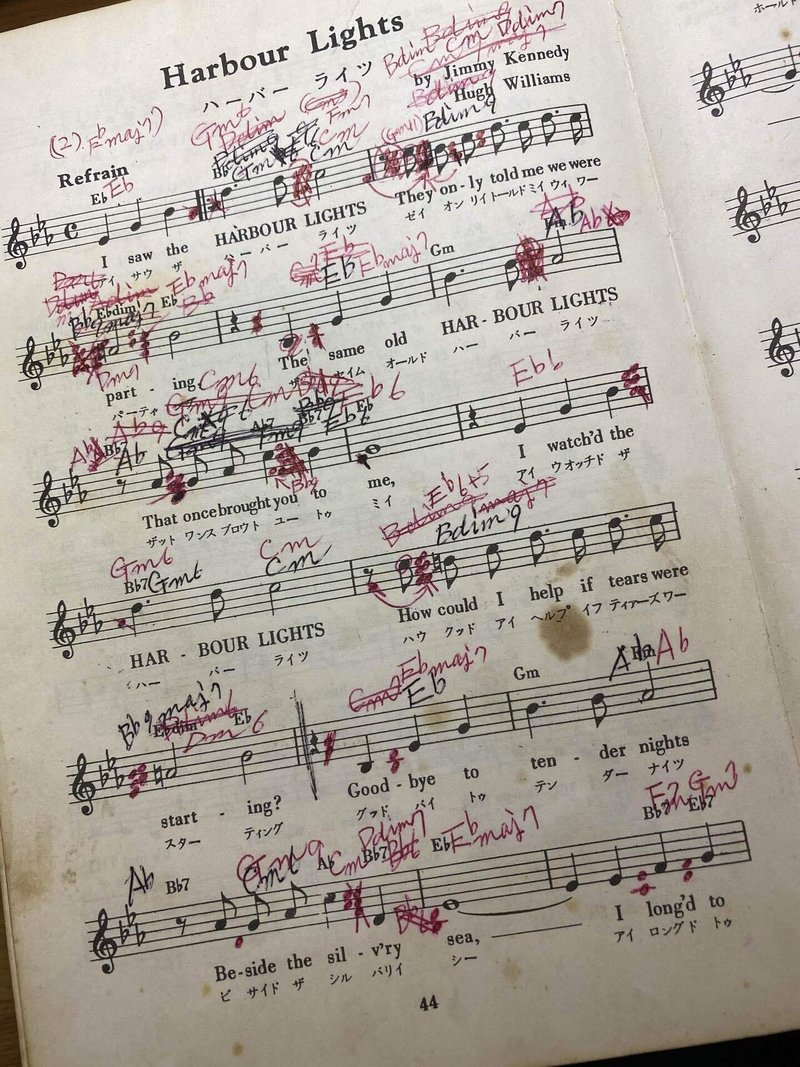

戦後ジャズの楽譜の中でもっとも歴史的価値があるものと言えば、前述の「1001」本ということになるのだろうけれど、何種類も異なる版があるらしく、間違いも多く、さらには基本的にイリーガルな海賊版。

父が所有していた1001は本当にボロボロで表紙もない。いろんな人の手に渡って父のところに回ってきたものなのだからボロボロなのか、あるいは父がボロボロになるまで使い倒したのかはわからない。でも、手にとると、なんというか、不思議なオーラがあるのを感じます。そして、たぶん、今、この世に残っている1001のほとんどが、手垢にまみれてボロボロなのではないかなと想像する。

『スタンダード・ジャズ・フォリオ』青泉書院/250円

この本は、たぶん比較的新しい出版。

といっても1960年代の前半と思われる。

表紙はクリス・コナー。撮影は大倉舜二(!)とクレジットがあるので、だとすると来日公演があった1961年以降なのは確か。

もちろん、1001 とちがってイリーガルではない。

でも、今日、初めて気づいたのですが、日本国内以外では販売できない旨が明記されている。興味深い。当時の楽譜出版の世界についてもっと知りたくなってきました…。

ゴードン・ジェンキンズ作「グッド・バイ」。

“末の世まで 愛しあい…“

よいですね。古典文学のよう。

日本語の響きとジャズの旋律があいまって生じるケミストリー。なんとも切ないです。

”日本語のロック”の萌芽は、すでにここにあったのだ。

「グッド・バイ」はどなたの訳詞なのかクレジットはなかったのですが、みナみカズみさんの訳詞もありました。

この時すでに、完全なる安井かずみワールド。

それにしても「捧ぐるは愛のみ」という邦題、いいな。大好きです。

めっちゃ書き込みがしてあるけど、誰のものなのかどうかは不明。もともと、別の方が所有していた本かもしれない。が、この本も1001同様、とにかくめっちゃ使いこまれている。

歌本だけど、楽曲解説もレコードばりに詳しい。

情報量が今と比べ圧倒的に少ない時代、何をどう何を書くかのセンス。そういうご苦労話は亀渕昭信さんにもトークイベントの時にたくさん伺った。以来、昔のライナーノーツ読むのがますます大好きになった。

いソノてルヨ先生!!

えっ「ヨ」⁉︎

三球照代みたいな。

それにしても。

今、この年齢になって知恵もついたからこそわかることだけど、なんという素敵な選曲。どういう風にチョイスしていったのだろうか。

今晩、この目次でプレイリストを作ってみるつもり。オリジナル音源にこだわらず、時空を超えた名演ヴァージョンを集めて。

この中には日本でも愛され、根づき、スタンダード化していった曲もあれば、忘れられていった曲もある。でも、ひとつひとつの曲というよりも、この”あの曲もあってこの曲もあって、いっぽう、こういう曲もある”という選曲の幅が生む空気感、みたいなものが好きだった。その”幅“こそが、自分が生まれていなかった時代の"匂い”を運んできてくれる。

やっぱり、現在に至る私の“幅“好きはここから始まっているのかしらん?

そういえば、

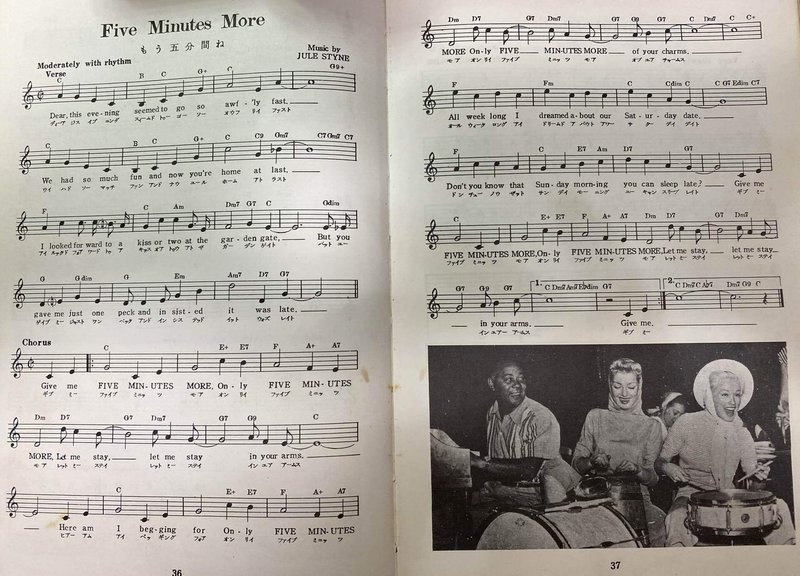

この曲が大好きで、大好きで。

曲を聴いたこともない時からピアノで弾いて、なんていい曲だろうと思っていた。

で、後にフランク永井さんもジャズ歌手時代に持ち歌だったと知り、ものすごくうれしかった花小鉢です。

「もう五分間ね」

というタイトル! なんともロマンティックで素敵ではないですか。

"日本語のロック"とか昭和歌謡とかシティポップとか関係ない、

日本にジャズやロックがやってきて、日本語と結びついて生まれた音楽はずーっとひとつの大きな流れとして続いているのだ。きっと。

という、ちょっとした収穫と発見のあった日でした。

ああ、虫干ししてよかった。

父に感謝。

お天気が良かったことに感謝。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?