まるごと!井口x塩瀬インクルーシブ対談 番外編

インクルーシブのDabelアンバサダー、京都在住のAkemi(@MaoThanks)です。Takaさんと塩瀬先生のインクルーシブ対談の後のチャットもすごかった。これは、私だけのものにしてしまうのは非常に申し訳ないのもありますが、たくさんの方に知っていただく意義があるものばかりなので、番外編としてお届けします。Takaさんは、自分得と言われてましたが、私も自分得過ぎるって思ってます(笑)

前編、後編はこちら

では、番外編!お楽しみください!

「孤立と孤独」を解消するー雑談アプリのミッション

Taka:塩瀬さん改めてありがとうございました!つい熱が入りすぎましたww

と、共に、「なるほどな!」視点がメチャ多かったです!けど、その受け止めと打ち返しの絶妙...それがそもそも興味深いんですよね。

それはそれで引き続き研究したいです。塩瀬さんの形式的分析するワークに興味が湧きましたww

Taka:ブラインドコミュニティも抱えている巨大な課題は「孤独と孤立」なんですよね。僕もそれが開発の動機付けだったので、一つの軸にはなるかな?と。デザインの解決対象の一つとして。

Akemi:ブラインドコミュニティに限らずの課題のような気がします。

なんか突破口見使ったら、突き抜けそうな気がします。

Taka:イギリスには孤独担当大臣いますからねえww

Taka:ADHD絡みでもダベルで一時期多動性というのも話題になりました。これも根っこではロンリネスに絡んでるんですよきっと。

ADHDの人をサポートするテクノロジーの紹介がされています。

Akemi:Dabelに来られる方、多動の方多いですもんね。すごくいいもの持ってても、周りに理解されなくて辛いという話も聞きますし。

イノベーションというなら、こういう人たちをサポートできていけば、おもしろい世界になるのにと思います。

Dabelで仲良くなった起業家さんとかの壁打ちしたり、文章回りサポートしたりしてますが、なんかこの流れで、Dabelから新しい皆に優しいサービスたくさん生まれたらいいなと思う今日この頃です(*'▽')

Taka:そうそう、起業家含めて孤独と不安と多動もまあまあ課題なんです。

助けるや救うじゃない、共に未来を作る感覚が、結果、お互いの救いや助けになるんですかねえ。

「不寛容な社会」の生きづらさ

Shiose:見えない方が入るときの音(ポーン♪と新たなユーザーが参加した通知音)についてですが、あれって国会中継の手話通訳と同じなんです。あの画面が邪魔だっていうクレームに近い。そういうことへの不寛容なのですね。。

そういう意味では、ああいう音が鳴ることは当たり前であるということを共有する文化をつくることも大切だし、同時に会話を断絶しない音、でありつつ見えない人が意識すれば気づける音を選ぶ(音量、周波数、音色)必要があるかなぁと。これは八方美人が難しいところではありますが、多数派に日和っては本質を損なうところでもあるので、デザインポリシー次第かなーって思います。

無しにするモードというのも、カスタマイズとしての解決なのですが、それって見えない人と見える人が、同じDabelに入るときに、スマホアクセスなら個人カスタマイズでいいけれど、場を設計する側にそれがあったりすると、共存できないことになるので、かえって分断を招いてしまいます。デザインポリシーですね。

Taka:大事な視点、ありがとうございます!コミュニティマネージメントの難しいところなのですけど、その製品好きな人はその視点でしか見えれない、かつその視点でサービス愛を深められるので、異なる利用ケースとか、製品のバリューを否定しがちという......

Shiose:はい、もちろんそれでボリュームゾーンがひいてしまってもいけないと思いますので、難しいですね。

Akemi:この辺、インクルーシブで語るとしながら、日本のユーザーと一緒に考えるみたいに巻き込むとか、、、。どうかなぁ?

Shiose:日本はそういう意味で言うと、手話小窓に対するクレームもそうで、排除志向のクレームは多いんですよね。

障害者の権利と合理的配慮への批准をしているから、公共施設、公共放送は半ば仕方なく対応していて、半ば仕方なく他の人も対応しているという、よくも悪くも、お上のいうことに従っているだけなので、心情的には受け入れてないんですよねぇ。

寛容への道ーお互い知り合うまでの摩擦を避けないこと

Akemi:最近は子どもの声がうるさいとか、寛容性がますます下がってますよね。タテヨコナナメのいい関係性がなくなって、効率化の名の下多様性を理解する機会も減っているからでしょうか。

Taka:僕時々目を瞑ってdabel使ってるんですけど、無茶苦茶使いづらいんですよ!.....

それは試せばすぐわかるので、皆さんやってみると良いと思います。サウンドナビゲーション、今のSEも正直まだ完成度低いので、まだまだLevelUpできると思います。

この件、直接的には、サウンドデザイン的なアプローチは絶対アリとは思っていまして、あとは通知以外の部分で、SEが邪魔なシチュエーションあるので(真剣な議論最中とか音楽をやっている時など)、HOSTがSEをマネージできるような機能はありだとも思ってます。

.....ってな感じで国や民族や文化やアビリティディサビリティ、言語、ジェンダーなどを統合しつつ開発!今はUS中心に日本テイスト入れつつ、ブラインドコミュニティ以外にLGBTQやADHDにも気を配りつつみたいな感じでまあまあ忙しい!です。落ち着きません。多動なのでww

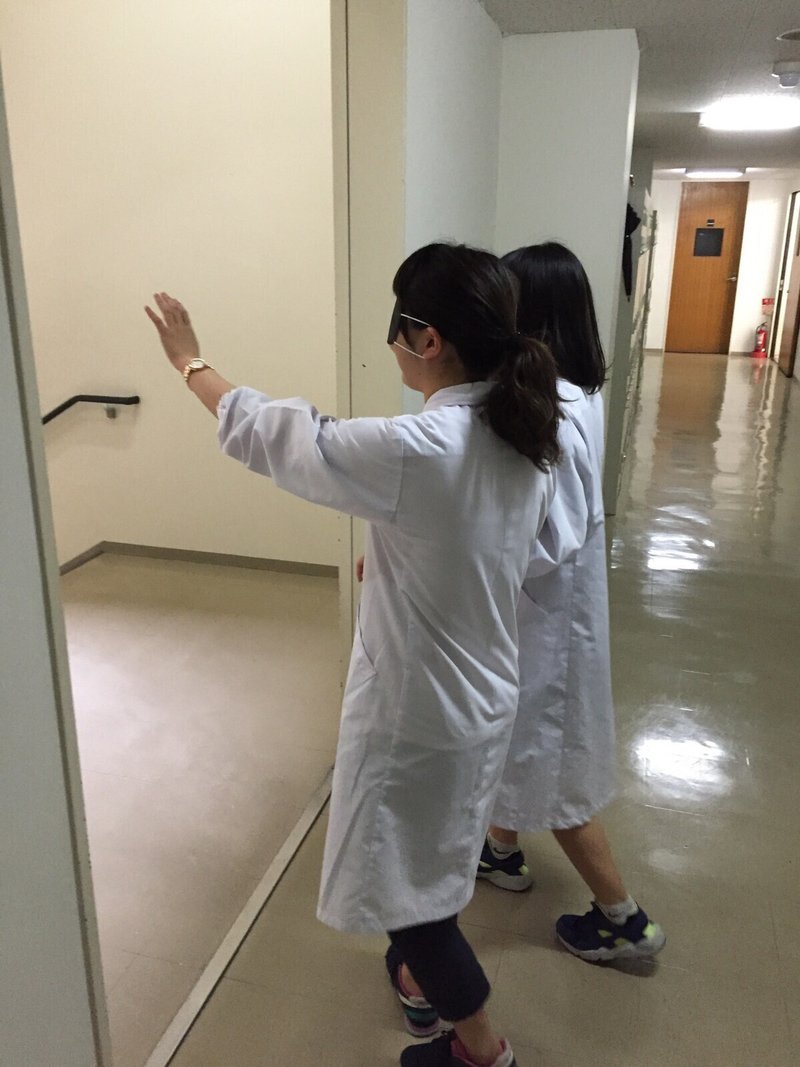

Shiose:目を瞑って使うと、UXの使い難さには気づけるんですが、「目の見えない人の気持ちになってみた」だけはフレーズとして使わないように気を付けてくださいね!

これはインクルーシブデザインを普及させるときの経験からですが、メーカーとしては、いちいち目の見えない人、リードユーザーとコンタクトをとるのが面倒くさいので、どこかでアイマスク体験に挿げ替えてしまうところがあります。どこかで株主にもつっこまれるかも知れない。そのときのために、「アイマスクはどこまでいっても目を瞑った晴眼者なんです」という一言を。

耳を使うこと、触感を使うことにかけてド素人なのです。だからアイマスクをすると、視覚情報と紐づく情報を音と手で探してしまうんです。

でもプロの見えない人(視覚障害歴が20年40年の人)は、音の連続性を頼りに空間把握をしていくので、そこに一貫性があるんです。

目を瞑ってPCを触ってみるとわかるんですが、たとえばあっちこっちでたらめに触るのではなく、左端から順番に淵に沿って手をうごかしてみてください。そうするとUSBコネクタの入口があったり、タイプCがあったり、途中から画面になって上に電源ボタンがあったり、ぐるっとまわってきて再びボディに入ると電源コネクターがあったり、とつながりの中に構成を知ることができます。

聴覚と触覚の動かし方、探り方のプロフェッショナルとしての視覚障害者だからこそ音を使うエクストリームユーザーになりえるのです。晴眼者にとっての音を使った新しいインタフェースの可能性を最大限引き出してくれるんです。

Taka:ワカリミが深すぎる!アイマスクでやるのは、そうか、なるほど、違うのですね。少し気分が楽になりました。

Shiose:そうです、小学校とかでアイマスクをして疑似的に見えない人の体験をして共感させる、とありますが、あれ最悪です。アイマスクを外した子どもたちの感想は「アー怖かった」「目は大切だから事故や病気にならないようにしよう」になります。

単に不慣れなだけの戸惑いというのがあるので、たとえば自分の書斎(自分の仕事机)って自分の使いたいペンなり筆記具なり、PCなりが自分の好みで置かれているでしょ。

でも、人のデスクを借りると最初はめっちゃ使いにくいですわね。でも、しばらくそこにいると、「あー、そういう理由でその並びなんね」ってのが分かれば、そこまで使いにくくもなければ、むしろ使いやすいことすらある。最初の戸惑いの部分だけです。

アイマスクも同じで、見えないとなればそれはそれでやりよう、やる手順っていうのがあるので、単純に普段頼りにしている視覚情報がなくなったことによる戸惑いをとりのぞいたうえで、もちろんそのうえで使いにくいことや、見えないことによる不利益に気づく方法もあります。だからアイマスクも使い方次第なので、くれぐれもアイマスク≒視覚障害体験、だけは言わないようにしておけば、より価値の高いシミュレーションにはなります。

Taka:盲目の女子大生シンガーの方に、ブラインドの方の優しさや思いやりお話した時、そんなワタシは無神経で雑でワガママ!って感じで打ち返されたことありまして、美談化したり勝手に美化するのってむしろ無理解?って凹んだことありますね。

Akemi:一日中やってる某テレビが、障碍者の方やご家族に不評なのはまさにその美談化なんですよ。私が好きな真央ちゃんの話で恐縮ですが、「真央が行く」というパラアスリートを応援する番組があるのですが、あれはアスリート同士という目線で構成されてるので、障碍者の方たちからも受け入れられていますし、私たちも素直にそのパラアスリートを応援したくなってしまうのです。

(真央ちゃんが視覚障害者の方をアイスショーに呼んだ話もインクルーシブ的に評価できるものだったんですよね。すみません、推し自慢してby 浅田真央ファン)

Shiose:ガサツで無骨で食い込んでいく人と、一見すると丁寧なんだけど腫れ物に触るように距離をとる人、関係を深められるのはどちらか、を問えばやっぱり前者ですよね。

一見すると行儀よくみえるけれど、一切、つながる気のない人よりも、踏み込みすぎて怒られて言葉を変えてまた歩み寄って怒られて、これを繰り返して関係が変わってくるんだろうなぁって。

知らないんだからわからなくて当然なんです。でも、それはお互い様で、見える人は見えない人の苦悩がわからないけれど、同時に見えない人は見える人の苦悩もわからないんです。一方的に苦しさを抱えている人って思ってしまうから、助けないといけないとか、施してあげるってなるんです。お互い知らないから、お互い知り合うまでの摩擦を避けないこと、が大切かな。

塩瀬先生、惜しみなくありがとうございます!まさに専門家としての知見をこのようにわかりやすく伝えてくださる姿勢にいつも感謝です。

こんな嬉しい感想も、塩瀬先生のところに届きました!

本日の「ダベルでインクルーシブデザインを語る」京大 塩瀬さんと、Dabelアプリの開発者 井口さんのトークとアシスタント的進行されていた女性との対談、聴かせていただき、めっちゃめっちゃよかったです!

Kさんからも以前お教えいただいたインクルーシブデザインの意図、意味合いには自身が12年前に障害を持ち、個人としても、起業の夢を未だ諦めきれない僕としては、自身の不自由な経験や現在未来への自身の仕事でのヒントとなっています。

同調意識が高く、流されやすい日本でもようやくSDGsなんて言葉だけが先行し、

今?!やっとわかったの??なんて状態が上っ面だけでも声高になってきているので、ますますインクルーシブデザインの重要性が高まるものだと思いました。

そんなことも相まって、Dabelのアプリ開発姿勢や裏話、海外と日本での使い方の違い(国民性や文化)井口さんがインクルーシブデザインを持ってアプリを開発されたことなんても伺い、興味津々でした。

ダウンロードは先週にして視聴はしてみてたのですが、まさかの、対談の中へ、チャットで投稿できたりまさかまさかの、自身が対談へ乱入できるなんて、革新的でした。(僕のチャットに井口さんが、Pちゃんもトークに参加してくださいよ。って仰ってくださったのですが、入り方が判ったのは、対談の終了前,,,w)

物凄い、刺激となりました。ご案内、ほんまにありがとうございました!

(視覚障害の知り合いもチャット参加で確認できました。なんと塩瀬さんとも知り合い本人も面識ありました。w)今後も可能であれば、塩瀬さん、○○さんも、対談などで登場いただきたいですわ。w

ありがとうございました。

編集後記

Dabelを始めてから、しばらくして、偶然、同じ京都在住のDabelのCEOのタカさんとある集まりで出会い、そこで、Dabeへの愛を弾丸のようにしゃべり倒したのは、私です。(笑)その時に、お聞きした視覚障害者の話から立ち上がったインクルーシブ企画。

今回、思いつきで進めてみたものの、塩瀬先生のおかげで本質理解をする機会になり、予想もしない反響がありました。

ダイバーシティが謳われる世の中において、インクルーシブデザインというものに対する理解自体も、とても大切なことだなと思いました。今回この対談があったことで、日本のブラインドの方がDabelを使ってくださるようになったという、嬉しいニュースもありました。

引き続き、ゆるっとですが、いろんな切り口でインクルーシブ企画進めていきたいと思っています。(Akemi)

デザイン協力:cappaさん(@CAPPAYA)、西岡克真さん(@kaduma2010)

当日の音声はこちらで聞くことができます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?