自認か、糾弾か〜アダルトチルドレン論と毒親論の距離〜

はじめに

20世紀が終わりを迎えようとしていた頃の日本で、アダルトチルドレンブームなるものがあったことを覚えている人もいるだろう。ジャーナリストの西山明が書いた『アダルト・チルドレン』というルポが1995年に出版されたのを皮切りに、続々とアダルトチルドレンという言葉を冠した本が刊行され、いくつかはベストセラーとなり、話題を集めていた。

アダルトチルドレン(以下、AC)とは、機能不全家族で育ったために成人しても様々な精神的な困難を抱え、生きづらさに悩む大人のことを指す。折しも、阪神淡路大震災や地下鉄サリン事件といった悲惨な出来事が続き、「心のケア」への関心が高まっていた。そんな時代の空気に後押しされ社会現象となったACだが、ブームと裏腹のバッシングも同時並行して存在していた。

■AC概念への批判

ピンからキリまで存在した批判的言説の最良のものの一つとして、文芸評論家の斎藤美奈子による時評が挙げられる。斎藤美奈子は何冊ものAC関連本を読んだ上で、「アダルト・チルドレン人口をそんなに増やしてどうするの」と題した、ACブームを批判するコラムを書いた。この文章で斎藤美奈子は、機能不全家族の定義の曖昧さやACの特徴とされる振る舞いの多種多様さを指摘し、ACがあまりにも大きな概念であることに苦言を呈す。そして、子どもにとって家庭が必ずしも安らげる場所でないことをAC概念が広く知らしめた意義を認めつつも、人生の苦しさのなにもかもを親のせいにすることへの危惧を表明している。評論から一部を引用しよう。

アダチルという概念に意味がないとはいわない。家族とは必ずしも安らぎの場ではなく、子どもの心に傷を残す危険地帯にもなることを公にしただけでも、一定の意義はある。しかし、評価できるのはそこまでですね。

アダチル教の伝道者はどうせたくさんいるだろうから、私はあえて水を差したい。アダチル本は両刃の剣だ。なんにせよ、ひとつの発想法ですべて切ろうとするのは、世界の単純化にほかならない。そういう一元的なやり方は、もろいし危ない。ことは人格と出自にかかわる問題である。そんなに簡単に解答が得られると思うのが間違いなのだ。

ましてアダチルを癒す方法は、「私がこんなに苦しいのは全部親のせいなのだ」と発想し、親への恨みつらみを反芻し、昔の自分を思い出して「ああ、私はなんてかわいそうな子だったのだろう」と自分を抱きしめてやることだというのだから、なお危ない。個人責任を過剰に重んじる西欧社会なら、それも発想の転換として有効だろう。しかし、もともと日本社会には、個人の責任を曖昧にし、子どもの不始末を親の責任に転嫁するような伝統がある。アダチルというマジックワードを出されたら、若い人はみんな自分はそれだと思って自己肯定や自己正当化に励むだろう。それが健康的なことだろうか。「親の因果が子に報い」とどこが違うの。

私見では、斎藤美奈子の批判はかなり正鵠を射ているように思える。特に、概念の巨大さを咎めているところには説得力がある。だが、AC概念を広めていた側にとってはそうではないようで、こうした批判は誤解に基づくものだと感じていたようだ。反論とも弁明ともとれるような文章が、日本トラウマ・サバイバーズ・ユニオンという団体のホームページ(https://www.just.or.jp)で読むことができる。この団体の理事長を務めているのは、AC概念を日本に最初に導入した精神科医の斎藤学である。

■AC概念を擁護する論理

団体のホームページに設置された用語集には、「アダルトチルドレン」「アダルトチルドレンの由来」「アダルトチルドレンの日本での展開」といった複数の項目が所収されている。これらの記事を書いたのが斎藤学本人かどうか定かではない。が、当時AC概念を広めていた側の見解が色濃く反映された文章だと考えていいだろう。

これらの記事では、ACブームもACバッシングも、どちらもAC概念の誤解と乱用から生まれたものだったと総括されている。本来、ACという言葉は生きづらさに悩む個人が自らをACだと認めることにより、自身が抱える問題克服のスタート地点に立つためにこそ用いられるべきであった。しかし、当時の日本では、ACの特徴からは逃れられないという運命論、自分はACなんだからしょうがないという疾病利得のような言説、他人にACというレッテルを貼るなどの間違った用法が横行してしまった。ついには、斎藤学自身も当時の混乱に嫌気がさし、ACという言葉を使うのをやめてしまったという。

ここで繰り返し強調されるのが、自分をACだと認めるのは回復への出発点だということに加え、ACが自覚用語であることが理解されなかったことが、すれ違いの原因だったという悔恨である。自覚用語とはあまり耳慣れない言葉なので、ホームページの用語集から「自覚用語」の項目を見てみると、次のように説明されている。「自覚用語とは、自分が自分のことを特徴づけるために使うときにのみ有効で、他者を説明するときに使っても意味を持たない用語をいいます。」

このような性質を、ある言葉に持たせることが本当に可能なのかどうかは置いておくとして、用法上のマニフェストとしては理解ができるだろう。自分にしか使えないというガイドラインを守りさえすれば、AC概念が巨大なものであることは欠点ではなくむしろ利点となる。自らをACだと認め、生きづらさを解決するスタート地点に立とうとする個人を取りこぼすことなく、包摂することができるからだ。

それがよくわかるのが、斎藤学と共にAC概念の普及に貢献した臨床心理士の信田さよ子によるACの定義だ。信田は紆余曲折を経て、ACを「現在の自分の生きづらさが親との関係に起因すると認めた人」と定義するようになっている。もはや機能不全家族という言葉もACの特徴も出てこない簡潔な定義だ。けれども、“関係“と“認めた“という部分に凝縮した意味が込められている。自覚用語としての性格を前面に打ち出した定義だといえるだろう。

とはいえ、現在でも自覚用語という概念が広く理解されているとは到底思えない。確かに、ACという言葉はある程度日本社会に定着した。だがそれはAC概念を広めていた人々が望んでいたような「正しい」理解を置き去りにしたものに過ぎなかっただろう。世間の誤解を解くことを諦めたから、斎藤学もAC概念の使用を放棄したのではなかっただろうか。

それにもし自覚用語というアイディアへの理解が浸透しないまま、ACのような巨大で融通無碍な概念が盛んに流通してしまうならば、斎藤美奈子がコラムで展開したような批判は再び有効なものとなるだろう。この懸念が現実のものとなった社会現象こそ、2010年代に起きた「毒親」という概念の台頭である。

■毒親概念の出現と台頭

毒親という言葉は、スーザン・フォワードの『毒になる親』(原題「Toxic Parents」)から誕生したというのが大方の意見だ。この本では「毒になる親」としか書かれていないが、日本ではいつしか「毒親」と省略されて広く知られるようになった。『毒になる親』の邦訳が出版されたのがACブーム末期の1999年のことで、2001年には講談社+α文庫から「一生苦しむ子供」というサブタイトルを追加されて再出版されている。

ACと毒親という言葉は次のような共通点を持っている。どちらも子ども時代の家庭での体験が成人してからの生きづらさの原因になるという考えに根ざす点だ。しかし、類似した概念であるにもかかわらず、現在の日本ではACよりも毒親の方が盛んに使われているようだ。簡便な手法だが、毒親とACという2つの言葉の使用頻度について検証してみよう。このリサーチについて報告する箇所では、誤解を避けるためACという略語ではなくアダルトチルドレンと表記する。

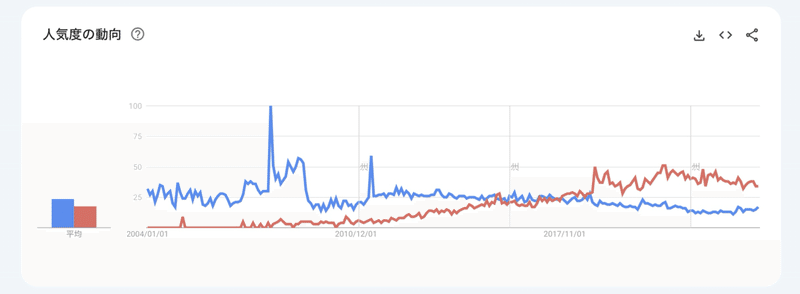

Googleトレンドは、ある期間に特定のキーワードがどれくらいGoogleで検索されたかというデータに基づいて人気度という指数を割り出し、人々の興味の対象や関心事についての簡単な指標を提供するツールだ。次の図Aは、Googleトレンドを利用して2004年から現在(2024年4月)までの期間における、アダルトチルドレンと毒親という2つの言葉の人気度をグラフに表したものである。青い線はアダルトチルドレンを、赤い線は毒親をそれぞれ示している。

アダルトチルドレンの検索数に2度の急上昇が観察できるが、これにはそれぞれ原因となった出来事がある。一つ目は、2008年2月13日にテレビ朝日の「報道ステーション」で、キャスターの古舘伊知郎がアダルトチルドレンを「立派な大人なのにまるで子ども」という意味合いで誤用し、翌日14日の同番組内で謝罪をしたことだ。ここにニュース記事へのリンクをしておく。二つ目は、2011年6月10日に俳優の東ちづるが映画「光のほうへ」の公開記念トークショーで自身がアルコール依存症の親のもとで育ったアダルトチルドレンだと公表したことだ。ニュース記事のリンクをここに貼る。

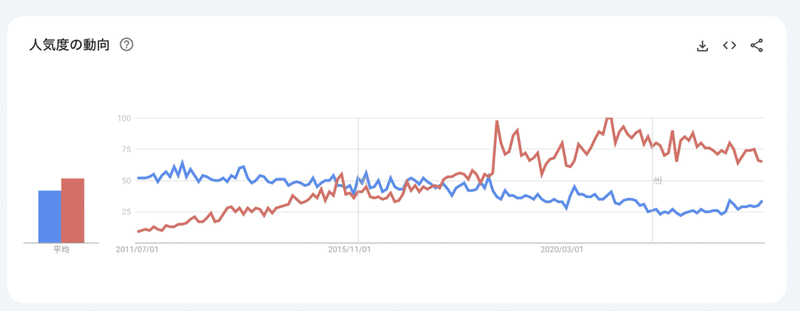

今度は検索数が急上昇する原因となった2つの事件を避けて、期間を2011年7月1日から現在(2024年4月)までに設定し、これを図Bとしよう。図Aと同じく、青い線がアダルトチルドレンで、赤い線が毒親の人気度である。

2つのグラフを見ると次のようなことが分かる。まず、ゼロ年代には毒親というワードの人気度はとても低い水準で推移していた。しかし2010年代に入ってから右肩上がりに伸びて2015年8月にはじめてアダルトチルドレンを追い抜く。それからしばらく揉み合うような展開になったが、2018年頃にはこれを完全に引き離し、以後もずっと高い水準で安定している。一方で、アダルトチルドレンの人気度は2010年以降は年を追うごとに漸減している。

簡単な検証ではあるものの、毒親とアダルトチルドレンの人気度のグラフがはじめて交差したのが2015年だったという事実はなかなか興味深い。この年は多くの人々が同時多発的に、現在は毒親ブームだという認識を口にしていた年なのである。

留保をしておくと、2つの言葉が選択にあたって必ずしも排除し合う関係にあるかどうかは分からない。全く関係のない言葉の人気度の推移をただ並べてみているだけという可能性も否定できない。しかし、間違いなく言えることは、2020年代のネット上の日本語圏では、アダルトチルドレンよりも毒親という言葉のほうが高い頻度で使用される傾向がある。

■毒親概念の展開と肥大化

アダルトチルドレン(以下、AC)という概念を日本で広めた人々が、ACバッシングを言いがかりだと反論できたのは、ACが自覚用語であるという点にかかっていた。自分のことを特徴づけるためだけに使うという制限を課すことで、概念の肥大化に伴う諸問題を無効化できると抗弁していたのである。しかし当然だが、毒親は自覚用語にはなり得ない。これは生きづらさを抱えることを自認する言葉ではなく、生きづらさの原因となった親を糾弾する言葉である。

それでも、たとえばACE調査のように、こども期の逆境体験が成人後の心身の疾患や健康リスク行動に影響を与えることについての地道な研究は蓄積されてきている。毒親と認定する条件がエビデンスの揃ったものであれば、少々呼び方がキツいくらいは目を瞑ることができるだろう。しかし、毒親概念はAC概念と比肩するほど、あるいはそれよりもっと巨大な概念となっているように思われる。

そもそも、毒親の由来となったスーザン・フォワードの『毒になる親』の原著はアメリカで1989年に出版されたもので、1981年に出版されたAC論の祖であるクラウディア・ブラック『私は親のようにならない』の影響を受けている。『毒になる親』では7つのタイプの親を取り上げているが、そのうちの一つはアルコール中毒の親であり、元来ACはアルコール依存症の親の元で育った子どもであることを思い起こさせるものだ。

有毒な親の7つのタイプは全体として身体的虐待・性的虐待・心理的虐待・ネグレクトの児童虐待をカバーするものになっていて、毒という修飾語を使うかどうかという問題以外は過不足のない内容に思われる。だがそれと同時に、毒親論はその起源においてすでに、AC論と同じほどの広がりを持っていたことも示している。しかもその上、1999年に翻訳されたフォワードの本から派生して、ゼロ年代を通じて毒親の条件はどんどん拡大していった。

その顕著な例として、2012年に翻訳が出版されたキャリル・マクブライドの『毒になる母親——自己愛マザーに苦しむ娘たちの告白』が挙げられるだろう。原著のタイトルは、“Will I Ever Be Good Enough? : Healing the Daughters of Narcissistic Mothers.“というもので、直訳すれば『わたしはいつか充分な人間になれるだろうか?——自己愛過剰な母親たちの娘を癒す』というほどのものであった。

サブタイトルからも分かるが、キャリル・マクブライドの本の主眼は「ナルシシズム」にあり、自己愛性パーソナリティ障害の特徴を持つ人々の増加によって、ゼロ年代後半のアメリカで「ナルシシズム」が流行語になっていたという事情によるところが大きい。ここら辺の背景はジーン・M・トウェンギ/W・キース・キャンベルの『自己愛過剰社会』(河出書房新社、2011年)に詳しい。ちなみにマクブライドの本の原著の出版が2008年、トウェンギとキャンベルの本の原著が2009年の出版だ。しかしながら、これが日本で翻訳出版されると『毒になる母親』となってしまったのである。このようにして毒親の条件は増していき、毒親という概念はどんどん肥大化していった。

■ある毒親論批判者の登場

先ほども述べたが、毒親という言葉は自覚用語にはなりえない。しかもAC概念が批判される際に焦点となっていた機能不全家族の範囲の曖昧さなどをそのまま引き継ぎ、あるいはさらに拡大している。しかし、ACバッシングと比較して、毒親論を批判する声はあまり目立ってはいないようだ。もしかするとこれは、個人の精神的な苦しみに対する、社会の側の理解が深まってきたことのあらわれかもしれない。

だとすれば、生きづらいという訴えが社会的に受け入れられやすくなってきたこと自体は、望ましい変化だ。しかし、毒親ブームにはACブームの瑕疵がそのままの形で温存されているのは確かであり、それらの諸問題を指摘する批判者があらわれないのであれば、それはそれで不健全だろう。ところがこうした状況にあって、なんとAC概念を日本に最初に導入した精神科医である斎藤学が、毒親論を批判する孤軍奮闘の論陣を張っているのである。

2015年に斎藤学は『「毒親」の子どもたちへ』という著作を上梓している。この本の刊行を記念して行われ、2015年7月にSYNODOSに掲載されたインタビューによれば、出版の目的は毒親論の弊害を説き、毒親ブームへ警鐘を鳴らすことにあったという。また、2018年には日立財団Webマガジン「みらい」vol. 2に「毒親と子供たち」という論文を寄稿し、ここでも毒親論を批判している。さらに2022年には、先ほどの『「毒親」の子どもたちへ』に大幅な加筆修正を加え、『「毒親」って言うな!』と題する改訂版を出版した。

様々な場で発表された斎藤学の毒親論批判を手短にまとめるのは難しいが、以下にいくつか重要な論点を挙げてみよう。まず、生きづらさのなにもかもを毒親のせいで説明し、親を批判し続けても眼前の問題の解決につながらず、回復から遠ざかるだけであること。人生においてはさまざまな挫折もあるにもかかわらず、親子間の問題のみに焦点を当てるのは単純過ぎる考えであること。毒親のもとに生まれた影響からは逃れられないという宿命論になっていること、などである。

ここで気づくのは、上記の毒親論の批判が、AC概念の誤解と乱用から生じた事態を総括した内容と非常に似ていることだ。ACブームが起こっていた当時は、ACの特徴からは逃れられないという運命論、自分はACなんだからしょうがないという疾病利得のような言説、他人にACというレッテルを貼るなどの行為が頻発していたという。斎藤学はそうしたACブームの負の側面に愛想を尽かして一度はAC概念を手放したのであり、当時から闇雲にACという言葉を擁護していたわけではないのだ。

このように比較してみると、毒親ブームとはAC概念が誤解されて乱用されていた状況の拡大再生産のようにも見える。だからこそ、斎藤学の毒親論批判には、何もかも毒親のせいにしていては先へ進むことができないというような、30年近く前のACバッシングと見まがうような内容も含まれているのだろう。表面的には擁護と批判が入れ替わっているようにも思えるが、ある概念が回復に寄与するかどうかを第一に考慮するという点で、斎藤学の立場は一貫している。

■毒親論の他責性から滴り落ちる毒

斎藤学の毒親論批判は、当たり前だが精神科医としての立場からなされているものであり、医療という営みにつきもののパターナリズムと無縁ではいられない。だから規範的な「生きづらさからの回復」などに興味はなく、毒親を罵ることこそが自身にとっての最善の癒しだとする相手にとっては、余計なおせっかい以上のものではない。

ただ、臨床経験に基づいてきっぱりと毒親論は回復の役に立たないと断じる斎藤学の所説は、その正否とは関係なく貴重で重要なものだ。なぜならAC論や毒親論への批判は、「大人になってまで親のせいにするな」とか「思っていても親の悪口をいうものじゃない」といった、ありきたりな道徳に基づく意見として一括りにされがちだったからである。もっとも、批判の大半をそのようなクリシェが占めていたのは事実ではあっただろう。

それでは、毒親って言うな!という医療者からの呼びかけを大きなお世話だと突っぱねるなら、毒親論の流行はそれを見苦しいと感じるかどうかの、単なる趣味の問題でしかないのだろうか。そう言い切ってしまうことをためらわせるような出来事が、毒親論の周辺で観察されることはしばしばある。

先ほどネットで使用される頻度を人気度という指数で確認したが、30年近く前のACブームの時代とは異なり、今や毒親という言葉がやりとりされる場所は様々なSNS上になっている。そこではハッシュタグなどを利用して、似たような子ども時代の苦しみを経験した人々が集まり、お互いの投稿に共感しあっている。当事者にとっては良いことばかりのようだが、ここに落とし穴が存在する。

ある人が自らの生きづらさの原因として、親や家族に言及した投稿をしたとしよう。毒親という言葉を使用していれば、親や家族を「加害者」として扱っていることになる。その際、具体的なエピソードを語れば語るほど、個人としての親や家族だけでなく、彼ら彼女らの属性の「有毒性」についても語ることにならざるをえない。公に開かれた場での投稿の場合、これがハレーションを引き起こすことになる。当たり前の話だが、その属性を持っている人間は投稿をした人の親や家族だけに限らないからである。

■免責性と他責性の違い

AC論も毒親論も「現在の生きづらさを親のせいにする」という点では共通しているが、あえて図式的にいえば免責性と他責性という点で両者は異なる。思うに毒親論がトラブルの元となる原因の大半は他責性から生じるもので、これが治療論における否定的な評価とは別の種類の欠点となっている。

AC論の免責性について、例えば臨床心理士の信田さよ子は、AC概念の核心は免責性にあると数多くの著作で論じている。再度確認しておくと、自分の生きづらさの原因について、自分自身は被害者であって責任がないと自覚することから回復がはじまるというのがAC論のシナリオであった。

一方、毒親論の他責性は字面からも明らかだが、斎藤学は次のように説いている。すなわち、自分の親を毒親と呼ぶ人にみられる他責的な態度は自責感の裏返しであり、他罰感情も自罰感情も良い変化をもたらさないので、どちらも手放した方がいいのだと。

AC論も親の被害者であることを自認する以上、加害の告発へと傾く可能性は確かにある。だが、これを免責性の段階に押し留める歯止めとして働いていたのが、自覚用語という仕掛けだったのではないだろうか。ごく単純にいって、自分を被害者だと自認することと、親を加害者として糾弾することとは、同じようだが印象はだいぶ違う。

免責性と他責性の違いは、概念の巨大さをどう評価するべきかにも関わってくる。被害者と自認したとしても免責性にとどまる限り、概念の巨大さが欠点ではなく利点になることは本稿の前半で確認したとおりだ。定義が曖昧なままにされているからこそ、生きづらさを解決するスタート地点に立とうとする個人を誰一人取り残すことなく、回復へ導くことができた。

だが、そのような巨大な概念が他責性と結びつけばどうだろう。いわば「毒親をそんなに増やしてどうするの」という状況下では、親として満たさなければならない基準は際限なく高くなり、自分の親がそれをクリアしていなかったから自分は今生きづらいのだという言説はとめどなく増殖し続けることになる。「それが健康的なことだろうか。「親の因果が子に報い」とどこが違うの。」という批判が、再び説得力を取り戻すことになるのではないだろうか。

斎藤学の主張を免責性と他責性の違いという観点から整理すれば、生きづらさの解消には免責性こそ必要だが、他責性はむしろ回復を阻害する要素だとパラフレーズすることができるだろう。もちろん、こうした専門家の意見に従うよりも、当事者の実感に基づく自己判断に任せるほうがいいとする立場もありうる。しかし、もし主観的な苦しみを親のせいにする目的が生きづらさの解消にあるならば、こうした意見を参考にして毒親論を手放し、AC論に鞍替えするという手もあるかもしれない。

おわりに

さて、すでに結論めいたものは出ているが、本稿は執筆者のやや特殊な関心事に基づいて書かれている。最後に執筆の背景について補足しつつ、本稿の議論と現在進行形の問題との関連について説明することにしよう。

筆者は2023年から「宗教2世」問題に関するいくつかの論考をnoteで発表しており、それをきっかけに、このイシューに関心を持つ人たちとX(元ツイッター)上で交流する機会を得た。そしてこの問題についてSNS上で交わされる議論やマスメディアなどでの報道を目にするうちに、「宗教2世」という言葉そのものが、異なった意見や立場を持つ人たち同士の軋轢を高めているのではないかと疑いを抱くようになった。

そもそも「〇〇2世」という表現は、在日2世や日系2世や移民2世または被爆2世などの用例を考えてみれば分かるとおり、ある人の出自について説明したものだ。これには個々の「〇〇2世」が自分の生まれ育った境遇についてどのように感じているかなどの情報は含まれておらず、他人が誰かを「〇〇2世」と指示することも可能な言葉である。

「宗教2世」という言葉の初出は曖昧で現在も定義がはっきりしていない。だが上記のような「〇〇2世」という表現の影響も考慮すれば、親が信仰を持つ宗教的な家庭で育ったという出自を表すものとして流通していたと思われる。

しかしながら、2022年に安倍晋三元首相を暗殺した犯人が、彼の母親が信仰していた宗教団体に強い恨みを抱いていたことが報道されたことをきっかけに状況は一変し、「宗教2世」は「宗教被害者」としてのクレイム申し立ての言葉になってしまったようだ。例えば、ネットを中心とした毒親論から誕生した言葉として、毒親持ち、搾取子、愛玩子などがある。これらの言葉は毒親から受けた被害の種類をラベルにしたものだが、「宗教2世」もそのような言葉として用いられるケースが大多数となり、現在もそれは続いてる。

元々は普遍的に出自を指し示すものだっただけに、「宗教2世」の体験談として親や宗教団体への批判ばかりが報道されることに、不満を感じる人は多い。だが、生きづらさを抱え、その苦しみが宗教的な環境で生まれ育ったことに起因すると考えている人がいることは確かであり、そうした声にスポットが当たったのは意義があったように思う。

問題は、そういった「被害者」としての「宗教2世」のクレイム申し立て活動の正当性が、あまりにも性急に社会的に公認されているように見えることである。人生で経験した苦しみの原因が幼い頃の宗教的環境にあったという自己物語は、当事者にとっては確固としたリアリティのあるものに違いない。しかし、「宗教2世」という出自が大人になってからの生きづらさにどの程度影響するのか、はっきりとはわかっていないのが現状ではないだろうか。

こういった意見に対して、「被害者の苦しみを被害者自身の責任にしている」とか、「それは安易な自己責任論だ」という批判が寄せられることもある。しかし、本稿の議論で見てきたとおり、自責と他責の二元論を回避する第三の道はある。「自分が生きづらいのは自分のせいではない」という免責性を選び、そこにとどまる方法だ。

普遍的に「宗教2世」という出自の「毒性」を主張するならば、似た環境で育った2世信者や、現時点で子育てをしている信仰者と軋轢が高まるのは必定だ。しかし、そのような反論を招き寄せるような主張を展開しても、ただ無益な争いを招くだけだろう。AC論と毒親論の比較をした本稿の報告は、こうした当事者間のコンフリクトを防ぐためのヒントになると筆者は考えており、また、そうなることを願って執筆されたものである。

Googleトレンドで確認できたように、現在も毒親という言葉は盛んに使用されている。2010年代には毒親に育てられたと自認する当事者による手記やコミックエッセイの出版が相次いで、「毒親ブーム」と呼ばれた。筆者はこの社会現象も「宗教2世」問題に深く影響していると考えている。この点については「毒親ブームと「宗教2世」問題」という別稿で論じる予定なので、この問題に関心のある方はそちらもお読みいただければ幸甚である。

【参考文献】

スーザン・フォワード『毒になる親』毎日新聞社、1999年。

小池靖『セラピー文化の社会学——ネットワークビジネス・自己啓発・トラウマ』勁草書房、2007年。

小西真理子・河原梓水編著『狂気な倫理——「愚か」で「不可解」で「無価値」とされる生の肯定』晃洋書房、2022年。

キャリル・マクブライド『毒になる母親——自己愛マザーに苦しむ娘たちの告白』飛鳥新社、2012年。

信田さよ子『母・娘・祖母が共存するために』朝日新聞出版、2017年。

斎藤美奈子『読者は踊る』文春文庫、2001年。

斎藤学『「毒親」って言うな!』扶桑社、2022年。

ジーン・M・トウェンギ/W・キース・キャンベル『自己愛過剰社会』河出書房新社、2011年。