囲碁史記 第91回 明治期の女流棋士の活躍

女流棋士の活躍

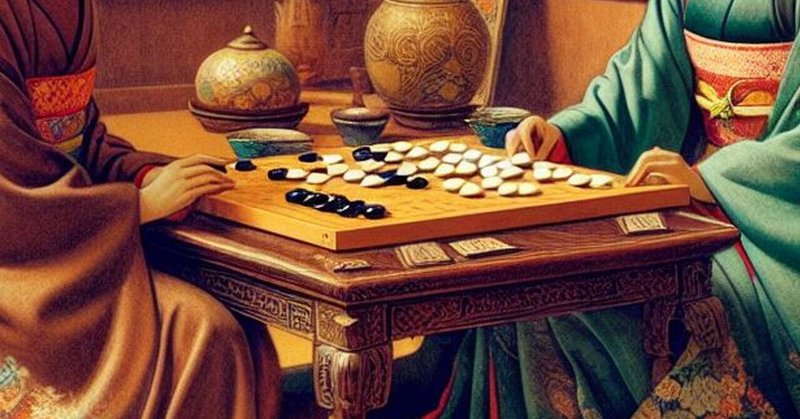

現在の囲碁界でも女流棋士が活躍しているが、明治期、今に続く女流棋士の礎を作った女性達を見ていこう。「坐隠談叢」では「女流碁客」として当時活躍した女流棋士を紹介している。

それだけ、明治期には囲碁界においても女性が活躍する機会が増えていったといえるが、明治期に急に増えた訳ではなく、江戸中期からその傾向は見られるようになったようだ。

紫式部も碁を打ったと言われているし、本因坊道策や秀策は母から碁を教わったと伝えられているから碁を打つ女性はたくさんいたと思われるが、確認されている日本で最も古い女性の棋譜は「囲碁史記 第40回 素人碁打ちの活躍」でも紹介した、小松快禅との棋譜が残る横関伊保のものである。伊保は宝暦二年(一七五二)の生まれで安永七年に十七歳で初段と伝えられている。『爛柯堂棋話』では「秀才多芸なる女子、古今ままありといえども、かくの如き碁あること、和漢いまだ聞かざるところなり」と評されている。

その後、文政には安井算知の姉鉚、鈴木知清の妻艶が二段となり、天保の末には三段の豊田源を筆頭として、二段野口松、初段片桐正、中野源、鈴木歌、荒川芳、秋山猶、川北常などの名が見られるようになってくる。先ほども述べたが、もともと碁を打つ女性はいたが、この時代になると、女性が段位を取りそれを公表しても構わないという社会の環境が整っていったのだろう。

明治に入ると、さらにその状況が加速し、女性棋士が増えていくこととなる。

そこで今回は明治期に活躍した女流棋士について紹介する。

林佐野

林佐野の経歴

今まで何度か紹介しているが、明治期で最も有名な女流棋士といえば、家元林家の流れを汲む林佐野だろう。

佐野は 江戸下谷黒門町三河屋善助の娘で、幼い頃に家元林家の分家林藤三郎の養女となり、十六歳初段、十九歲で二段となり、四段まで進んでいる。

秀栄が林家を断絶させたことにより、それに代わる人物として佐野は影響力を持っていたのかもしれない。

※佐野は四段、養女文子は三段

明治以降、幕府の後ろ盾が無くなった家元は生活に困窮し富裕層の邸宅に出向き囲碁を指導することで生計を立てていたが、佐野は財閥の三井、安田などに出向き指導碁を行っていたという。

明治碁壇の女傑と称せられ、方円社創立にも協力。社員として後進を育成し、現在の女流棋士の基礎を創ったといえる人物である。

養女林文子(喜多文子)も女流棋士の先駆けとして活躍。三女の林きくも女流棋士であり、林元美の著作『爛柯堂棋話』を出版したことでも知られている。

明治三十四年十月二十五日に亡くなっている。

なお、養女の喜多文子は、喜多家の墓がある世田谷区奥沢の浄真寺に佐野の墓を建立したという記録があるが、文子の墓はあったものの、佐野の墓は確認できなかった。

林佐野の住所について

『囲碁段級人名録』によると、佐野の住所は「東京日本橋区上槇町一番地」となっている。

この場所について以前調査したが、その場所は東京駅八重洲口を出て

すぐのところにある新槇町ビルが建っている場所であることが分かった。

人名録では養女の文子も同じ住所となっている。

また、前回紹介した石井千治も、佐野の養子となっていた期間の住所も同じ住所であり、同居していた事が分る。

東京駅前であり、現在の感覚だと一等地のように思えるが、東京駅が開業したのは大正三年、建設が本格化したのは明治四十一年であることから当時は存在していなかった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?