詳細不明ギターJagardの修理

Jagardというブランドのジャンクギターを入手した。

オークションやフリマアプリではそこそこ目にする機会があるブランドだが、意外とネット上には情報が少なく錯綜している。どうやら1970年代に寺田楽器が製造し中井楽器という会社が販売していたものと、その後中国で製造されEKSという会社が販売していたものの二種類があるようで、今回入手したのは後者のギターの可能性が高い。

Jagardを紹介されている方のブログがあったが、加工の雑さ具合やネックが斜めに取り付けられてしまっていること、ピックアップのロウ付けの様子などは今回入手した個体にそっくりだ。

パーツの欠損、変な角度に傾いて取り付けられたネック、シールとシール痕、変な角度で固定されたアーム、音は一切出てこない、となかなかのジャンク具合でギターメンテナンスの練習にはちょうど良いコンディションだった。

早速いつも通り解体をしようと思ったのだが、早速アームの取り外しがうまくいかない。変な角度で無理矢理ねじ込まれているようで、どうやったら外れるのか見当がつかない。効果があるか不明だったが、とりあえず5-56を噴いて数日後に再度試してみたら運良く外すことができた。ブリッジ固定のネジも微妙に位置/角度がよくないのか、ネジがスムーズにまわらず取り外しには苦労した。

音が出ない理由を調べるため、ピックアップを取り外してチェックしてみたが、幸い全て生きていた。そして、ピックアップを再度取り付け直したらなぜか普通に音が出るようになっていた。ボリュームポット上のアースの部分に問題があっただけだったのかもしれない。まあエレキギターの電装系の修理なんて意外とこんなことが多い気がしている。ピックアップカバーはだいぶ汚れていたが、ロウ付けされていたため取り外すことができず、止むを得ずそのまま磨ける部分だけ磨いた。

ピックガードのステッカーや落書きは、レモンオイルを使って落とす。ステッカーが貼ってあった箇所は焼けがなかったため、周りの部分と色が変わってしまったがこれに関してはどうしようもない。

今回の修理では、8割ぐらいの時間がステッカー除去に費やされた。特にこのステッカーが強敵で、レモンオイル以外にも各種シール剥がしやドライヤーなどを導入して除去を試みたが、結局除去完了するまで一週間かかってしまった。除去の過程で細かいスクラッチが付いてしまったので、コンパウンドで磨いておいた。

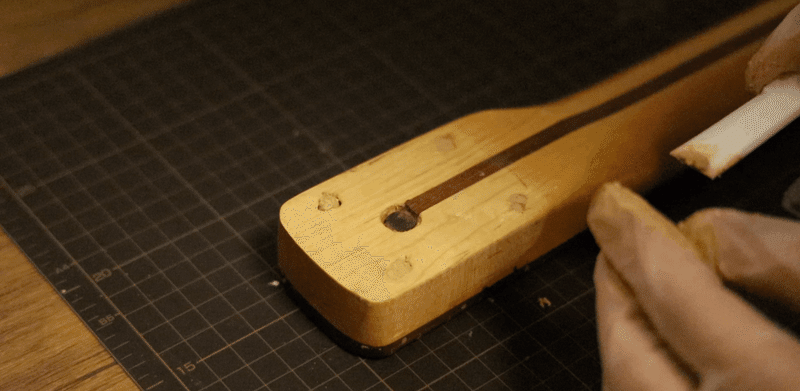

ジャックプレートの取り付けネジ穴が片方崩壊していたので、ウッドエポキシで成形しておいた。ウッドエポキシの強度には若干不安があるが、普通にジャックプレートを固定して使う分には十分な強度だった。元の穴の位置はかなり端の部分にあったようで、おそらくシールドを挿したまま強く引っ張ったりした際に崩壊してしまったのだと思う。正確な原因はわからないが、少なくとも穴の位置はあまり良い位置に開けられていたとは思えない。

ちなみに、不思議なことに弁当箱ザグリの部分の側面には大きな穴があり、ボディ裏側へと貫通していた。これは狙ったものではなく、表側のザグリと裏側のザグリをそれぞれ加工した際に、どちらかの位置がずれて結果的に穴が開いてしまったものなのではないかと思っている。他の部分の仕上げも踏まえると、木材の加工精度はあまり良くないようだ。

ネックはほぼストレートだった。少しだけ順反りにさせようと思ったが、トラスロッドはあまり効いている感じがしなかった。

フレットを磨く。先日購入したミニルーターのおかげでだいぶ時短になって仕上がりも良くなったと思う。

指板はレモンオイルで磨く。レモンオイルはFreedom Custom Guitar Researchのものを使用。

ネックが斜めに固定されていたのは、ねじ穴がダメになってしまっていたからのようだ。どういう理由かわからないが、それぞれの穴が微妙に数ミリ程度ずれた位置に二個ずつあけられてしまっている。どちらの穴の位置が正しい位置なのかわからず、またこの形状を棒で埋めるのも難易度が高そうだったので、ウッドエポキシで埋めてみて穴を開け直すことにした。最終的には正しい位置で固定し直すことができたが、ウッドエポキシは強度的には正しい選択ではなかったかもしれない。

ネックの位置と角度を念入りに確認しながらボディに固定する。ネックポケットとネックの間にそこそこ隙間があるので、位置についても注意する必要があった。やはり加工精度が良くないようだ。

最後に弦を張ってブリッジ調整などをして完成。完成後のデモ演奏は下の動画のPart 2の最後に載せた。

今までやってきたジャンクギター再生の中でも、なかなかハードな部類に入るレストアになった。地味に作業のほとんどの時間がステッカー剥がしに費やされたが、木工に関する修理は結構力技が必要だったりで苦労した。ネックに関しては、トラスロッドの効きが悪いこともあり弾きやすい状態まで詰めきれなかった。シムを挟んだりナットを作り直したりすれば多少誤魔化すことができるかもしれないが、ネック取り付け部分の穴の修理がかなり労力を必要とするものだったので、そこまでやり切る気力は残っていなかった。

正直なところ木工の加工の精度が悪く、トラスロッドの効きも悪く、変なところに穴もあいている奇妙なギターだった。それでも修理して調整すればある程度はまともに弾けるようになり、サウンドもそんなに悪いものじゃなかった。そういうあたり、ギターは面白いなと思う。

参考

my new gear...

— 霜月たけし@MUGEN TOKYO (@shimotsuki_tkc) December 21, 2018

今年最後のMNGは謎の超激安ギターJagardの中国製SSHストラト!ブルーサンバーストのマッチングヘッドで安っぽさ全開w

寺田楽器がOEMで作っていたジャガードとは別物らしく名古屋のEKSという会社が売っていたとか…。詳細情報求む!クリーニングしながら改造計画考えます!#mynewgear pic.twitter.com/UA0DsylhAZ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?