「イングリッシュ・ペイシェント」と「ラ・パロマ」について

この文章は2013年にFacebookに2回に分けて投稿したものです。

まず、前編「イングリッシュ・ペイシェント」についてです。

この映画で語られていることを一言で要約すると、

「人を好きになることは簡単だ、

しかし人を嫌いになることは難しい」

ということになると思います。

人は人のことを簡単に好きになれるんですが、

社会には色々なルールがあって、

また、人はお互いに利害の対立する感情も持っていて、

ただ「好きだ」というだけでは、

やっていけない現状というのがあるんですよね。

しかし、一度好きになってしまうと、

なかなかその気持ちをあきらめるのは難しいため、

色々な葛藤が起きるわけです。

僕自身、今まで知らなかった人のことを知って、

その人のことを好きになるというのはよくあるのですが、

逆にその人の意外な一面を知って、

その人を嫌いになるということはあまりないように思います。

この映画においては、アルマシーという男性が、

キャサリンという女性を好きになって、

キャサリンもアルマシーを好きになるんだけど、

キャサリンにはジェフリーという幼馴染の夫がいて、

夫を裏切り続けることに耐えられず、

アルマシーに別れを告げるんです。

アルマシーは諦めきれずに苦悩します。

そしてジェフリーは二人の関係に気付いて、

小型飛行機にキャサリンを乗せ、

そのままアルマシーに突っ込んで、三人で死のうとします。

アルマシーは飛行機をよけて助かり、

ジェフリーは即死、キャサリンは重傷を負い、

結局それが原因でキャサリンも死んでしまいます。

アルマシーもこの物語を語り終えたあと、

死ぬことを希望して、

看護婦に大量の薬を注射してもらいます。

この映画には、

アルマシーはキャサリンが好き、

キャサリンはアルマシーが好き、

ジェフリーはキャサリンが好き、

キャサリンはジェフリーが好き、

と、人が人を好きになるという感情が、

大雑把に4つ出てくるのですが、

この感情のひとつひとつは、

どれもそんなに悪いものではないはずです。

ところがそれがきっかけで、

三人の命が奪われ、誰一人幸せになれないんです。

これでは、

人を好きになることは不幸の原因である、

ということになりかねません。

ただ、人を好きになるという気持ちは、

本来はとてもいい感情なんだけど、

世の中には、せっかくのそのいい感情を

結果的には人の命を奪ってしまったりする、

悪いものへと変換してしまうルールが存在している、

ということは言えると思います。

そしてやっかいなのは、

世の中の多くの人がそのルールを認めているし、

そのルールに依存して生きている、ということです。

この映画においても、

自分たちはそのルールのせいで苦しめられているんだから、

そのルールと戦っていこう、

ということがテーマになっているのではなくて、

そのルールを破ってしまえば、

こういう悲惨な結末になるよね、

それはしかたないよね、

という教訓のほうが強く残ると思います。

かつて見た映画で、これらの「愛」「不倫」「浮気」「貞操」、

などにまつわるルールについて、

とても考えさせられた映画がありますので、

次回はその映画について少し考えて、

この映画に関する結論も出してみようと思っています。

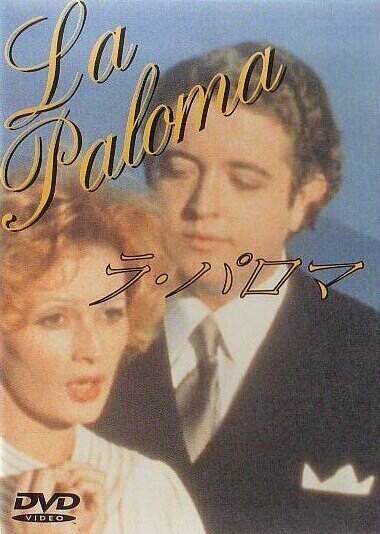

そして続編「ラ・パロマ」についてです。

ダニエル・シュミット監督の、

1974年の作品「ラ・パロマ」は、

こういうストーリーの映画です。

クラブ歌手のヴィオラに一目惚れしたイジドールは、

大金持ちのお坊っちゃまで、

ヴィオラはイジドールのことをそんなに好きではありませんが、

イジドールの熱烈な求愛を受け入れて結婚します。

イジドールの大邸宅で暮らし始めたヴィオラ。

その家にイジドールの友人ラウラが、

しばらく滞在しますが、

ヴィオラとラウラは深い仲になってしまいます。

イジドールはそのことに気付きますが、それは黙認します。

ラウラがその家を去る時、

ヴィオラは一緒に連れて行ってくれと頼みます。

ラウラは「君はぜいたくで金がかかる女だ、

僕は君のことを幸せにはできない」と言います。

ヴィオラは「大丈夫、お金はイジドールに出してもらうから」

と言いますが、イジドールは、

ヴィオラが自分のもとを離れることは許しませんでした。

ラウラは一人で家を去り、

それを境にヴィオラはイジドールを避けるようになって、

植物学の本を読み、何かの薬を調合しはじめます。

ある日、ヴィオラは危篤状態になり、

枕元にイジドールを呼びます。

イジドールの家には、家族が死ぬと、まず土葬して、

3年後に棺桶を掘り起こし、骨を拾って骨壷に納めて、

家族の納骨堂に入れる、という決まりがありました。

「私が死んだら、必ずあなたが、

私を骨壷に納めてください。あなたが、必ず」と、

何度も念をおして、イジドールに誓わせ、

ヴィオラは息をひきとります。

3年後、掘り起こした棺桶を開けてみると、

そこには生きていた時と同じ姿のヴィオラが、

横たわっていました。

ヴィオラは薬草を調合して、

死後も遺体が腐らないようにしていたのです。

これはヴィオラの復讐だ、

どうやってこの遺体を骨壷に納めるのだと、

大騒ぎになり、墓掘り人夫も、

参列していたラウラも逃げ出し、

イジドールは一人で、

ヴィオラを骨壷に納めるために、

ヴィオラの身体をナイフで解体しはじめます。

精神が崩壊しゲラゲラと笑いはじめるイジドール。

この映画は、愛するヴィオラを幸せにするためなら、

どんなことでもすると誓ったはずのイジドールが、

ヴィオラが自分のもとを離れると知った時に、

それを許さなかったのは、

結局自分のエゴイズムなのではないのか、

ということがテーマになっています。

そしてそのことは、

そもそも「愛」というのはどういう概念なんだ、

という大きなテーマにつながっているのです。

イジドールはヴィオラのことを愛してると言った、

しかしイジドールにはヴィオラを幸せにすることはできないから、

せめてヴィオラが幸せになるのを手助けすることが、

「愛」なのではないのか、ということなのですが、

イジドールはヴィオラに対する執着を捨てることはできません。

「イングリッシュ・ペイシェント」においても、

同じような葛藤が描かれています。

妻キャサリンが不倫していると知ったジェフリーは、

自分と妻と愛人アルマシーの三人の命を、

一気に奪ってしまうことで、

この事態を収束させようと決断したのですが、

この方法以外にも、

妻と和解してもう一度やり直す、

妻と愛人の新しい門出を祝福する、

三人がそれぞれ別の人生を歩き始める、など、

いくつかの解決方法が考えられたと思うのです。

「無償の愛」という言葉が存在しています。

宗教的な場面で語られることが多い言葉ですが、

「ラ・パロマ」でイジドールが求められているのが、

まさにこの「無償の愛」だと思います。

この映画では、「無償の愛」を、

約束していたはずのイジドールが裏切って、

ヴィオラがそれに報復したわけですが、

もしかしたらこの映画は

「宗教」へのアンチテーゼになっているのかもしれません。

机上の空論に過ぎない「無償の愛」をうたって、

寄付金を徴収しておきながら、

いざとなったら何もしてくれない、

「宗教」の関係者たちに対して、

そんなインチキばかりしていたら、

報復しますよというのが、

この映画のメッセージだというのは、

少し深読みし過ぎでしょうか?

「イングリッシュ・ペイシェント」においても、

ジェフリーは、妻が自分の思い通りにならないのなら、

殺してしまおう、そして自分も死んでしまおう、

ついでに愛人も殺しておこう、と、

なんとも救いのない、マイナスな決断をしました。

もしかしたらこれも、

「宗教」へのアンチテーゼなのかもしれません。

「宗教」では、神の教えにそむいたら、

地獄でひどい目にあうと教え込まれます。

自分の思い通りにならないのなら、

殺してしまうぞ、というのが、

ジェフリーの中にいる「神」が、

出した答えだったのかもしれません。

ヨーロッパの人たちを、

いや、世界中の人たちを、

支配しようと目論んでいる「神」は、

「宗教」のみならず、

宗教から派生した、「学問」や、「道徳」、

「倫理」や「社会規範」などの中にも入り込み、

人々を圧迫し、なだめたり、おどしたり、ほめたり、

けなしたり、持ち上げたり、落としたりしながら、

次第に人々をある方向へと誘導しているのではないでしょうか?

しかも人々は、あたかも自分の意志で、

その道を選んでいるかのように錯覚させられながら、

巧みに誘導されているのではないでしょうか?

私たちは、

自分で納得してその道を歩いているつもりでいながら、

心のどこかで不健全さを感じており、

その不健全さに対する違和感の総意が、

これらの映画として、

結実しているのかもしれないと思うのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?