2020年の映画、マイベスト30

世界の様相が一変してしまった2020年ですが、そんな世界で映画には何が出来るのか、考えながら、ベスト30を選びました。

アルファベット表記の題名は、日本未公開のものです。

30位 『アウステルリッツ』(2016) セルゲイ・ロズニツァ監督 《ホロコーストの現場となった強制収容所跡地を訪れる「観光客」たちが、ディズニーランドとおんなじノリで無邪気に飲み食べ笑う。見つめる視線に強烈な批評性が宿るドキュメンタリー。現代こそが絶望の時代なのだと、この映画は言ってるんですね。》

29位 『内部』(2019) 波田野州平監督 《虚構の物語を綴るドキュメンタリーに、心を持ってかれます。太平洋戦争時の国家的狂気の遺構と言うべき松代大本営に、生々しい人間のドラマを絡ませるという独特の作り。虚構のナレーションと現実の風景とを重ねることで生まれる瑞々しい抒情が、新鮮な映画体験です。》

28位 『はちどり』(2018) キム・ボラ監督 《少女の成長の痛みを細やかに描けば描くほど、映画は残酷さを増していきます。繊細な人間の成長に伴う犠牲と痛みを描く、その繊細さに打たれる映画。高層のアパートの空間や二階の塾の室内、高低差のある広場などの空間の使い方に目を見張る映画の技術があります。》

26位 『ウルフ・ウォーカー』(2020) トム・ムーア、ロス・スチュワート監督 《スリープウォーカー(夢遊病者)、すなわち、眠っている間だけ狼に変身する少女らが神話的物語を紡いでいきます。鋭角的な線と円環的な線との組み合わせが、ケルトの世界観の表現にもなっているんですね。母と子、父と子の物語としての痛切なドラマでもあります。》

26位 『黒水仙』(1947) マイケル・パウエル、エメリック・プレスバーガー監督 《ヒマラヤ山中の修道院というロケーション。デボラ・カー、キャスリーン・バイロンらの凄まじい女優たち。撮影のジャック・カーディフが作り出すテクニカラーの画面。そんな三つの要素で、目も眩むような官能性を帯びた愛と憎しみの世界が繰り広げられます。》

21位 『ミークス・カットオフ』(2010) ケリー・ライカート監督 《この映画の西部劇としての新しさは、「生き残る」ために荒野を流離う一行に起こる(先住民との関係がらみの)出来事を、終始女性の視点から描いてることです。そこを起点として、いわゆるジェンダー論やレイシズムなどとは別次元の普遍的な「倫理」を見据える視野に到達してることです。》

21位 『「女の小箱」より夫が見た』(1964) 増村保造監督 《若尾文子が入浴してるタイトルシーンで、既に尋常ならざることが起きている映画。この浴槽の異様な狭さはいったい何なのか?ワイドスクリーン場面に若尾がどんな位置で存在してるか。そこに増村保造は社会における女性のポジションを語らせてるんですね。》

21位 『レ・ミセラブル』(2019) ラジ・リ監督 《「俺が法律だ」という警官と「ここは俺たちの街だ」というギャングが一つの街の中でせめぎ合う緊迫感が加速度的に増していく映画。バディもの、少年もの、犯罪ものといったジャンルが交錯する映画の交差点。ドローンの運動が、映画に垂直の視点をもたらします。》

21位 『リベルテ』(2019) アルベルト・セラ監督 《宮廷からの逃避行の最中、18世紀フランス貴族たちが夜半の森で繰り広げる乱痴気騒ぎ。淫蕩かつ放埓な無礼講を見つめるのは、夜行性動物観察用の定点カメラ。フレームから外れて何が起こっているのか分からない画面が、蠱惑的。歴史のフレームの外の現実を見つめる(と言うか垣間見る)映画。》

21位 『逃げた女』(2020) ホン・サンス監督 《監督との逃避行という女優キム・ミニのイメージをどこまでも映画にし続けるのがホン・サンス。インターホンのカメラ越しの映像を使って時空のズレを生かしたりしながら、しれっとすっとぼけた場面を作るのはもはや名人芸。それにしても、キム・ミニの彷徨はいつまで続くのでしょうか?》

18位 『柔らかい肌』(1964) フランソワ・トリュフォー監督 《ゲス男の不倫を描いて、なんとも胸に迫る映画を作っちゃうのがトリュフォー。ホテルの室内での俯瞰のパンといい、初めての逢瀬場面の電灯のスイッチの扱いといい、恋が映画に充満してきます。ジョルジュ・ドルリューの音楽なんて、もうむせび泣いてますからね。》

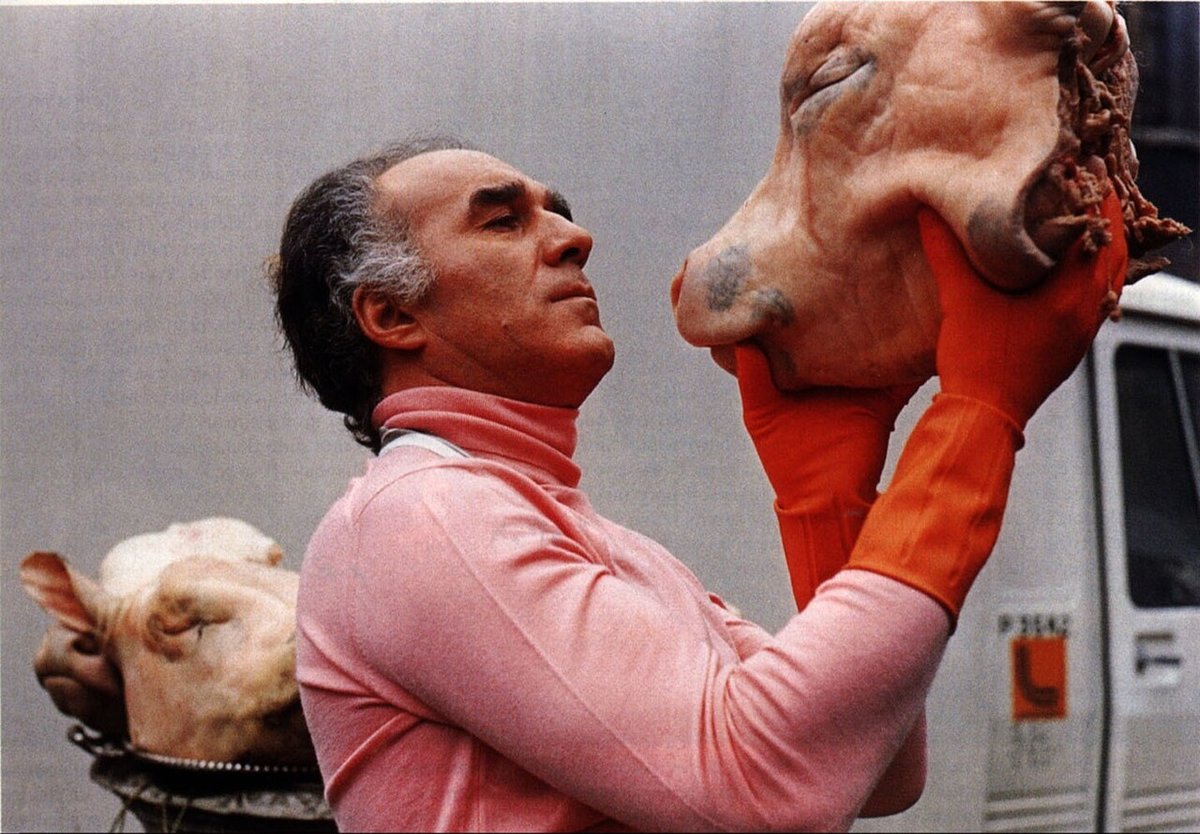

18位 『最後の晩餐』(1973) マルコ・フェレーリ監督 《「毒食らわば皿まで」の「皿」には自分自身の生命まで盛られてます。文字通り「最期の晩餐」の酒池肉林。ピッコリ、マストロヤンニ、ノワレ、トニヤッツィの「脂の乗り切った」俳優らが食いに食い交わりに交わる。彼らの顔が終始無表情なのが、マジ怖いです。》

18位 『ザ・ライダー』(2017) クロエ・ジャオ監督 《脚に傷を負ったがゆえに銃で殺される馬に自分自身を重ね合わせる主人公。彼自身も頭に痛々しい傷を負っているんです。命を削るために挑むロデオにしか人生を託せない男を、なんと本人が演じている。彼の伏し目がちな眼が、彼を見つめる馬とそっくりに見えて来るんですね。》

12位 『スパイの妻』(2020) 黒沢清監督 《一点一画をしっかり形にする楷書のような1940年代の人間の喋り方が、反時代的とも言える正義感を持つ主人公らを造形していきます。座ったまんま立ったまんまほとんど動かない高橋一生と、歩き走り飛び跳ねる蒼井優とのコントラストで、歴史を暴き出す人間を語る映画です。》

12位 『もう終わりにしよう。』(2020) チャーリー・カウフマン監督 《気づいたら日常の中に異常な事象が紛れ込んでくる。そんな映画を撮らせてこの監督をしのぐ人は、デヴィッド・リンチを除いてはいないでしょう。学校の用務員さんがこれほど無気味な映画は、大林宣彦の『漂流教室』を除いてはないでしょう。》

12位 『れいこいるか』(2020) いまおかしんじ監督 《鎮魂とは思い出すことだということを、これほど直截に語った映画もないでしょう。反復が死者を蘇生させることだということをこれほど説得力をもって表現した映画もないでしょう。「銀残し」という昭和的現像処理が、切なくも懐かしい映画の世界を生んでいます。》

12位 『清作の妻』(1965) 増村保造監督 《愚直な主人公を描いてこれほど豊饒な映画を作る監督は、増村保造をおいていないでしょう。田村高廣と若尾文子をかくも土臭い役柄に据えながら(と言うか据えることによって)、彼らの愚直さは、聖なる高みにまで昇り詰めていくのです。》

12位 『mellow』(2020) 今泉力哉監督 《片思い映画っていうジャンルを作り上げたのが、今泉力哉監督だと言えるでしょう。男女が全て片思い。そんな片思いワールドの中心に花屋を据えたことで、ときめきエンジンのシフトが一段と上がります。今年公開の『街の上で』と同様、カウンターが雄弁な映画です。》

12位 『ジオラマボーイ・パノラマガール』(2020) 瀬田なつき監督 《人が普通に歩かないことのチャームに満ちた映画。高校生女子は歌いながら跳ね踊り、男子もスケボーで滑走して行く。そんな無窮動的な身体のアクションに、岡崎京子の浮遊する主人公たちを乗っけたんですね。刻々と変わる街の光も、10代の恋を魅力的に染め上げます。》

10位 『夜』(1961) ミケランジェロ・アントニオーニ監督 《スランプの作家が妻とともにミラノをさまようという、感情移入を拒絶するようなドラマ。なのに、目が離せません。出現して来る空間たちが映画的な出来事の「場」になっているからです。時折ドラマに空が介入して人が上を見上げる瞬間にも、はっとさせられます。》

10位 『チンパンジー属』(2020) ラヴ・ディアス監督 《密林を延々と旅する三人の男たちの逃避行を追うだけの映画ですが、そんな道行きの途中に、突然馬が川に出現するとかの仕掛けがあって、物語にだんだん神話的な枠組みが宿っていくんですね。そういうところが、ラヴ・ディアスを見続けないわけにいかない理由になってます。》

6位 『Wuthering Heights』(2011) アンドレア・アーノルド監督 《鳥や羽を持つ虫たちを舞わせる風と大気のヨークシャーの丘を、逆光で捉える手持ちカメラ。黒人のヒースクリフと白人のキャシーの生命の感触を伝えてくる演出と相俟って、何度も映画化された『嵐が丘』の中でも最も美しく官能的な映画になっています。》

6位 『フォードvsフェラーリ』(2019) ジェームズ・マンゴールド監督 《IMAXとはこの映画を見るためにある、と思いましたね。レースカーという地獄のマシンが人間を興奮と熱狂に巻き込んでいき、それが家族を、友人を、企業をどんな運命に追い込むか。米国のテクノロジーが人間の運命を導いた60年代への鎮魂歌とも言える映画でした。》

6位 『精神0』(2020) 想田和弘監督 《想田監督が人物を撮るときの仰角画面は彼のカメラの構え方に由来しているわけですが、そこから人間が途方もなく大きな存在として見えてくる独自の視点が生まれてきます。精神科医の山本先生と奥様との動きの違いを見ているうちに、人間の尊さがじわじわ伝わって来るんですね。》

6位 『街の上で』(2020) 今泉力哉監督 《市川準監督の『ざわざわ下北沢』と並ぶ下北沢映画の傑作。下北沢という街の空間から醸成される友愛や恋愛が、恋愛映画の達人今泉力哉によって掬い上げられています。オペラブッファのフィナーレみたいな超絶技巧的なラストに、映画の幸福感が爆発します。》

5位 『本気のしるし』(2020) 深田晃司監督 《人を助けるという倫理的な問題に主人公が曝される場面に、踏切の信号機を使う映画的手つきに魅せられます。しかもそれをラストで再度、意味の逆転を伴った場面として繰り返すワザにも唸らされます。「全力疾走」というアクションの反復も、人間を試す見事な場面として映画に立ち上がって来るんですね。》

3位 『イサドラの子どもたち』(2019) ダミアン・マニヴェル監督 《子を失った母の悲しみが、ダンスの動きを通して人から人へと伝播する過程を描く映画。ダンサーから杖をついた老女まで、身体の動きの全く違う年齢や体形を持った四人の女性たちの動作の反復を見ていると、共振と呼ぶしかない感動が押し寄せて来ます。》

3位 『The Lighthouse』(2019) ロバート・エガーズ監督 《『ウィッチ』の凄まじい演出で魔女伝説を描いた監督が、今度は人魚とポセイドンとプロメテウスの物語を一つの釜に注ぎ込みます。強迫観念に魔的な力が介入して人を極限の状況に追い込んでいく。神話的枠組みの現代的アクチュアリティを示し得る稀有の映画です。》

1位 『凱里ブルース』(2015) ビー・ガン監督 《帰るべき土地を持つことが人間の条件であることを、タルコフスキーをはじめ映画はたびたび語って来ました。そんな郷愁の映画史に新たな頁を加える映画作家が中国から出現しました。同時にこれは、ワンシーンワンカットの映画史に新たな頁を加える映画でもありました。》

1位 『燃ゆる女の肖像』(2019) セリーヌ・シアマ監督 《絵描きのヒロインの登場するファーストシーンで全てが決した映画でした。恋愛とは視線の営為であり、映画とは視線の芸術であることを圧倒的な強度で示す映画。映画の中で語られるオルフェの物語のように、禁じられた視線が、ただただ感動的なラストに観客を導いて行きます。》

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?