2021年の映画、マイベスト20選

映画とはアクションと視線と空間だ、という観点はますます私にとって映画を見る基準になりつつあるようです。そんな基準で設けた10項目を、10点法で評価しています。同順位が多いのはそういった目の粗い評価のゆえです。旧作も、新たに出会った映画という意味で新作と同列に評価しています。

19位 『ベイビーわるきゅーれ』 (2021) 阪元裕吾監督

70年代後半、『最も危険な遊戯』を嚆矢に、村川透監督が松田優作を主役に制作した一連の映画には驚かされました。この国のアクション映画がこれほど肉体のアクションを拠り所に作られていたことがなかったからです。あれから40年、アクション映画がどんな地点に到達したかは、冒頭のコンビニのシーンを見れば明らかです。格闘アクションの極限なまでの洗練に加えて、プロットの飛躍、空間の多彩さという点でも、これは日本のアクション映画のマイルストーンと言えましょう。

17位 『由宇子の天秤』(2020) 春本雄二郎監督

人の座り方や立ち方、歩き方から、人間の怯えや歪みがこんなに伝わってくる映画もありません。世間や報道が人を暴き、晒し、追い詰めていくことの恐怖を描きながらも、その過程で、一人一人の内部の暗闇が身体の形や動きを通してあふれ出てくる。私たちが向かい合うべきなのは自分自身にほかならない。呻くような身体の動きがそれを訴えてくるのです。倫理の淵に立たされたヒロインの視線が、それでも全く揺るがないことも、この映画の力となって伝わって来ます。

17位 『プロミシング・ヤング・ウーマン』 (2020) エメラルド・フェネル監督

ジェンダーバイアスやセクシャルハラスメントといった文脈で語られることの多い映画ですが、この物語がほかならぬ性欲を利用した復讐譚として語られることに、核心があります。キャリー・マリガンが身に着ける煽情的な衣装やメイク、彼女を取り巻く空間のセンセーショナルな色彩。彼女が男を誘惑する際のカメラの企みに満ちた視線。我々の内側に渦巻くグロテスクな欲動を告発するための映画なんだっていうことです。

15位 『ジャスティス・リーグ ザック・スナイダーカット』 (2021) ザック・スナイダー監督

4:3という50年代のハリウッド映画のアスペクト比に、この映画の主張があります。テレビすらなかった時代のハリウッド映画の画面に、現代のスーパーヒーローたちのアクションを展開させるのは、ワイドスクリーンの水平性よりも四角い画面の垂直性を優先したからです。DCのヒーローたちがスーパーマンを蘇生させる過程を描いた映画ですが、彼らが待ち望んだ瞬間は、すべての障壁を打ち破って救世主スーパーマンが垂直に上昇する場面に託されるんですね。

15位 『アメリカン・ユートピア』(2020) スパイク・リー監督

デイヴィッド・バーンがブロードウェイに作り上げた舞台は、全ての演奏者が楽器を腰にくくりつけ、裸足で舞台上を(舞台外も)縦横に動き回るスタイル。「歩く」という感覚がテーマなんですね。映画として優れているのは、音楽のための映像たるミュージックヴィデオになることを拒み、終始、人間のアクションを捉えるための映像になっている点です。舞台も音楽も映画も、身体の復権という一事のためにある。爽やかで力強い映画です。

13位 『VIDEOPHOBIA』 (2019) 宮崎大祐監督

ポルノサイトでいきなり性交を衆目に曝される恐怖を描きながら、実はそれが俳優を志すヒロインの心の風景であることが分かってくる。メンフクロウの真っ白い顔から顔面パック、手術後の顔の包帯まで、白い顔が映画を覆っていく過程も、匿名性への希求と承認欲求とがいびつに結ばれて増殖するこの世界の陰画です。最後に驚愕の過程でもう一つの白い顔がラスボス的に出現することで、この映画は人間世界の根本的なPHOBIAに手を届かせるようです。

13位 『クラッシュ』 (1996) デヴィッド・クローネンバーグ監督

『ヴィデオドローム』や『ザ・フライ』、『裸のランチ』と、クローネンバーグは人間の肉体と機械との融合という奇怪なオブセッションを吐露してきました。その究極が自動車の車体を介したセックスを描いたこの映画。無機的でメタリックな機械と交わることでエクスタシーが到来する。映画作家の奇態な夢が、現代の人間の根源的な欲望の暗喩であることを示してしまう。映画の可能性の地平を、風景として見せてくれる映画と言えましょう。

11位 『ハイ・シエラ』 (1941) ラウール・ウォルシュ監督

冒頭、釈放されるボギーが「8年待ったぞ」と言いますが、その空白を取り戻さずにはおかないと言わんばかりに生き急ぐ。その道程の速さに圧倒される映画です。まず、車が速い。映画にしか撮れない車の速さがあるのだ、と納得する技術がここにはあります。犬も速い。犬は運命そのもののように、主人公を猛然と追いかけてくる。その犬が引導を渡す最後の岩場の場面、その高低差も、逃れられない運命の形を、聳え立つ空間として突きつけてくるのです。

11位 『骨までしゃぶる』 (1966) 加藤泰監督

ヒロインの桜町弘子と相方の夏八木勲が天真爛漫と言うよりどこか能天気に突き抜けたカップルで、そんな彼らが明治の遊郭での性搾取と渡り合う。かかるプロットが天才加藤泰によって弾けるような映画の興奮を作り出します。ワイドスクリーン上で呆れるくらいダイナミックに人間が躍動し、ロングショットもクローズアップもいちいち驚愕の瞬間を作り出す。二階建ての廓の構造を縦横に動き回るカメラが、60年代東映の撮影所の凄さを見せつけてきます。

10位 『恐るべき子供たち』 (1950) ジャン=ピエール・メルヴィル監督

パリのアートの巨人ジャン・コクトーの原作を、当時33歳のジャン=ピエール・メルヴィルが堂々たる手際で「映画」にしています。視線とアクションを武器にヒロインがヒロインになっていく過程に、映画作家メルヴィルが立ち現れてくる。子どもを大人が演じることへの発見もある映画です。社会生活を営むうえで便宜的に引かれている大人と子どもの境い目が、実はあいまいで定まらないものであることを、この映画は示しています。

8位 『COME&GO カム・アンド・ゴー』(2020) リム・カーワイ監督

大阪に住む外国人労働者が大量に、目まぐるしく登場する群像劇ですが、とにかくしょぼい人間たちの右往左往が、滅茶苦茶面白い。場面が軽妙でいちいちオチがある。大阪弁で語られた映画という感じです。大阪の街を彷徨う人々を水平に追い続けるカメラが、時折垂直に上昇していくので、街を捉える立体的な視点が導入されます。ツァイ・ミンリャン映画のリー・カンションをはじめ、うすぎたないものをきれいに見せる俳優たちが魅力的です。

8位 『彼女はひとり』 (2018) 中川奈月監督

女子高生が手すりを乗り越えて川に飛び込む場面から始まります。そこを皮切りに、手すりがまるでこの映画の背後霊のように、あらゆる場面に出現します。学校内のぎざぎざな階段とその下の教室机が積み重なった空間も、呪いのように映画を侵食してくる。教室や廊下、屋上など、学校の空間が、いちいち禍々しい場所に変容していきます。校内を照らす凄まじい夕陽は黒沢清の映画から直接射し込んでくるようだし……。立教大学大学院卒業制作。大変な才能が出現したものです。

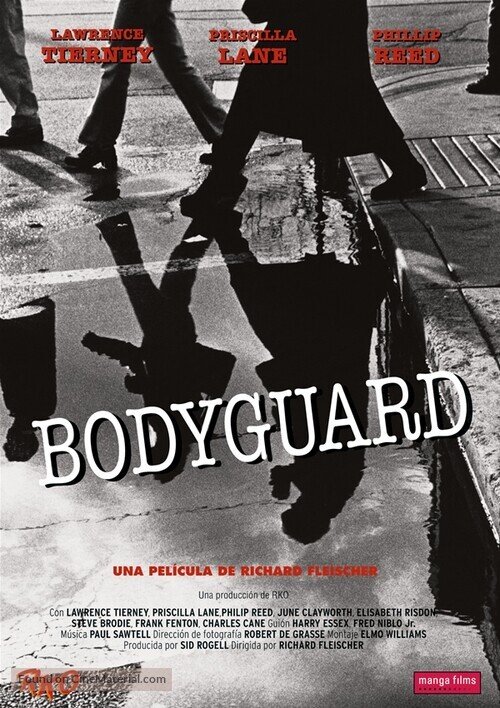

6位 『ボディガード』 (1948) リチャード・フライシャー監督

こんだけサスペンス要素の大盤振る舞いで、たったの62分ときたよ、さあさあお立ち会い。殴り合い、銃撃戦、電話のギミック、死角のトリック。車や列車を使った仕掛けだってたっぷりあるぞ。女が動き回るって発想も、気っぷがいいじゃねえか。クライマックスが肉の加工場ってロケーションも痺れるね。名人フライシャー、ここにありってもんさね。サスペンス映画作んのに、62分、62分で十分ですよ、お客さん。(最後の一文は『ブレードランナー』のうどん屋の声で読んでください)。

6位 『ハウス・バイ・ザ・リバー』(1950) フリッツ・ラング監督

影、鏡、階段、紐、水……。これもサスペンス映画のガジェットが満艦飾で散りばめられた映画。サイコな小説家の殺人譚ですが、「私は残酷、不安、恐怖、そして死に深く魅了されている。私の映画は暴力への没頭、暴力の病理学を示すものだ。」というラングの言葉を、これほどストレートに体現した映画もありません。二階に続く階段がホントに怖い。欲望と恐怖と死がこの空間に凝縮されてます。そういう意味では、ヒッチコックよりヒッチコックっぽい空間ですね。

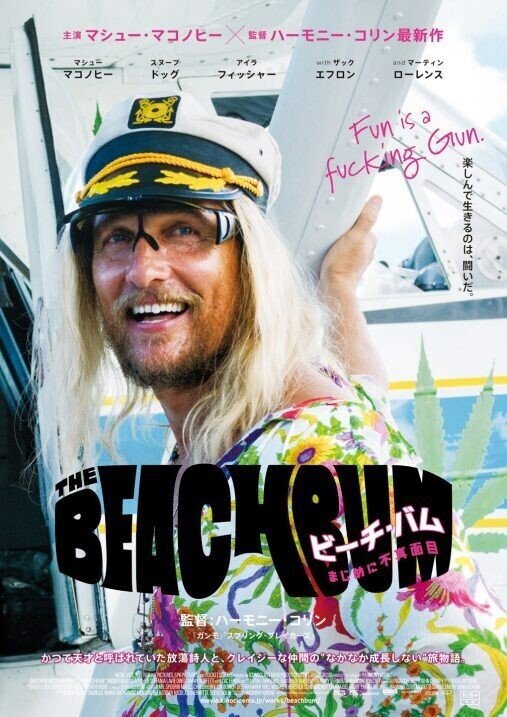

2位 『ビーチ・バム まじめに不真面目』 (2019) ハーモニー・コリン監督

マシュー・マコノヒーは過剰な身体を持て余した俳優です。それは彼の出演映画のフィルモグラフィーを見ればわかります。彼が愛娘の結婚式に遅刻する理由となる場面に呆れかえりながらも、彼の身体の出鱈目な動きを見てれば、さもありなんということになる。そんな主人公が、全てが冗談としか思えない場面を振りまいていきながら、天国的としか形容しようのないマイアミを現出させる。そこにふと人間の崇高を感じてしまうのは、どういうわけなんでしょうかね。

2位 『ドライブ・マイ・カー』 (2021) 濱口竜介監督

主人公の西島秀俊が2度泣きます。その相違点と共通点を感じることで、この映画に出会うことが出来ます。人間とは何か、という問いがそこから浮かび上がってくるからです。舞台演出家の主人公が芝居を作っていく過程が縦軸にあり、彼が妻を亡くした喪失感と向き合っていく過程が横軸にありますが、それが織り合わさって一幅の絵が見えてくる。そこに私たちすべての絶望と救済が見えてくる。この映画が世界中の観客を得ていることの理由は、そこにあるのだと思います。

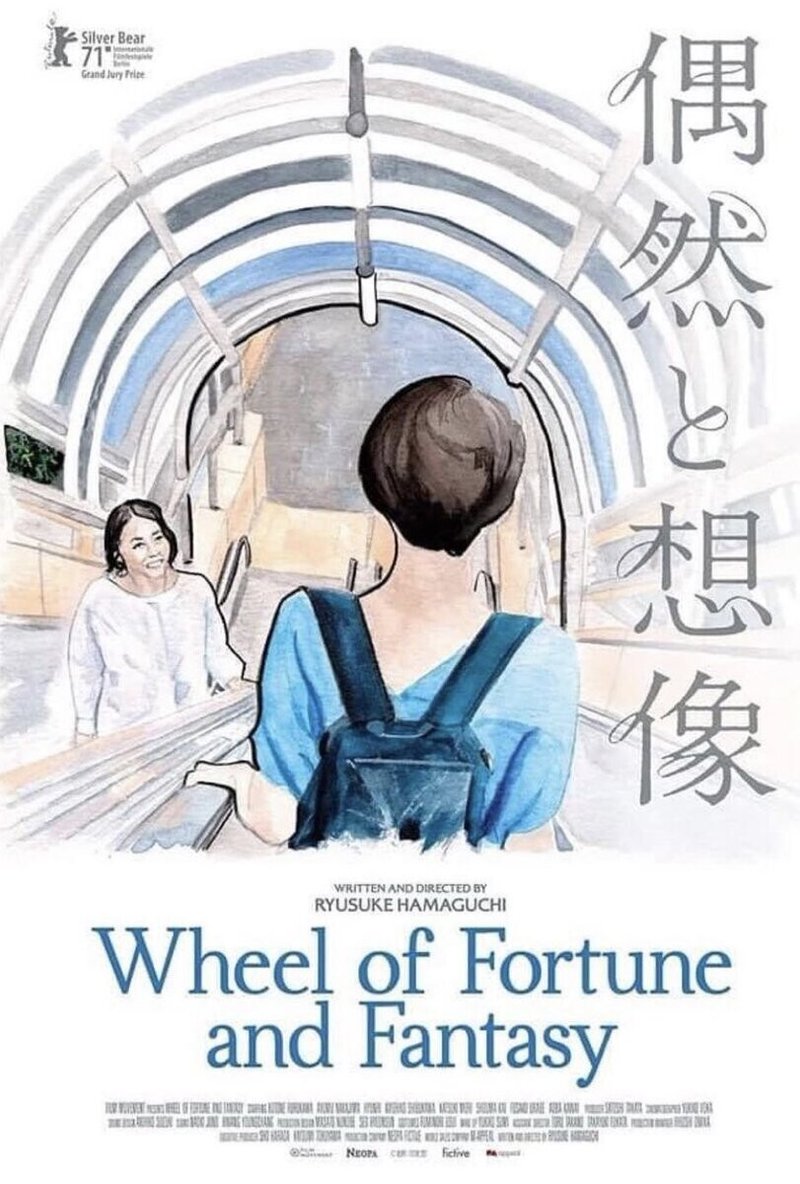

2位 『偶然と想像』(2021) 濱口竜介監督

この映画の本歌はエリック・ロメールの『パリのランデブー』という映画です。そこで偶然が全てをひっくり返す瞬間を持つ3つの短編を連ねたロメールは、「偶然は存在しない」という興味深い言葉を吐いています。当人にとっては偶然と思える出来事も、実は摂理ともいうべき世界のメカニズムによって起こるべくして起こっている。映画というのはそれを明かす芸術です。偶然によって人は苦境に陥るけれど、その偶然を契機に起動する想像力によって、人は救われもするのです。

2位 『あのこは貴族』 岨手由貴子監督

もっぱら周囲から視線を注がれる「貴族」と呼ばれるヒロイン(門脇麦)が、自分自身が「見る」ための主体的な眼を持つに至る映画。また、常に車によって運ばれるだけの彼女が、自分自身で「歩く」ための脚を獲得していく映画。そのための触媒としてもう一人のヒロイン(水原希子)を出現させ、そちらの彼女は逆に見る存在から見られる存在に変容していくわけです。鏡像という映画的仕掛けが、この世界を映し出すためのツールとして機能している映画と言えるでしょう。

1位 『少年』 (1969) 大島渚監督

北を目指すロードムービーである点、ラストに雪中の大号泣がある点、家族が主人公たちの煩悶を作っている点が、『ドライブ・マイ・カー』との共通点。相違点は、大島監督が家父長制の呪縛にこの国が覆われている様を描いていることです。ある犯罪一家を描く(その点で、『万引き家族』と同じ)ことはそのままこの国を暴き出す。大島は性を描いても(『愛のコリーダ』や『御法度』)戦争を描いても(『戦場のメリークリスマス』)、その視線の先にこの国の在り様を見ていました。

格外 『やさしい女』 (1969) ロベール・ブレッソン監督

ヒロインの自死という取り返しのつかないことが、あくまで事後の出来事として描かれます。起きたことに映画は決して追いつかない。質屋が舞台なので、金銭の授受が「手」を介して行われる。そのクローズアップされた「手」が執拗に描かれます。まるでこの世界に触れる「手」自体に、私たちの存在を脅かす罪が宿る。そんな「取り返しのつかない」ものによって、私たちの生そのものが侵されている。それをブレッソンという映画作家は凝視しているのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?