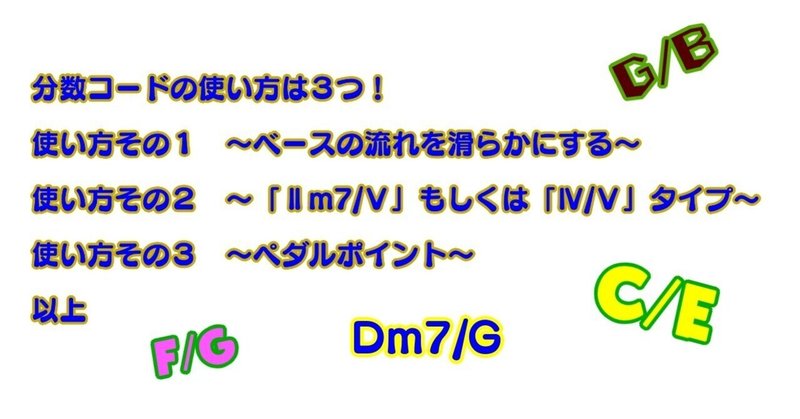

ずるいコード理論 6回目 分数コードの使い方は3つ

分数コードは、見た目が難しそうに見えますが、

主に使われる用法は3つです。

これさえ覚えておけば、大体の曲で出てくる分数コードは理解できるでしょう。

という事で、今回のテーマは、

分数コードの使い方3つです。

ます、分数コードとは何か。

例えばC/EとかC on Eとか書かれたコードの事で

C(ドミソ)がベース音 Eの上に乗っているというコードです。

Cの転回形でミ(E)が最低音になった場合もC/Eと表記する場合もありますが、ベースが入っている楽曲では、ベースがEを弾いて、コードがどの転回形でも「C」を弾いているものと考えた方が理解しやすいです。

なので、ここでは転回形の事は考えないようにします。

使い方その1 ~ベースの流れを滑らかにする~

よく見られるコード進行で、こんなのがあります。

これが分数コード無しの場合はこうなります。

②の進行でも別に悪くないし、成立するのですが、

①の進行にすると、ベースがCメジャースケール上を順々に降りていき、

滑らかにつながって聴こえます。

名前は順次進行と呼ばれます。(覚えてなくてもいいけど、知っていると検索するときラクかも)

①は徐々に情景が変わっていくのに対して、②は情景がパンパンと変わっていくような感じです。

両方とも、その時その時で相応しい方を選べばいいと思います。

①の進行は、めっちゃ使われます。

例えば、あいみょんの「マリーゴールド」のAメロとかね。

一方、②はBeatlesの「Let It Be」のコード進行に似てます。

だから、どちらが良いという事ではないのです。

使い方その2 ~「Ⅱm7/Ⅴ」もしくは「Ⅳ/Ⅴ」タイプ~

Cメジャーキーで言えば、Dm7/GもしくはF/Gという事になります。

ここでまた二つを弾き比べてみてください。

①はDm7/Gのところ、②G7の所のソフトさが違う事が分かるかと思います。

①の方がソフト、②の方が主張が強く感じませんか?

今度はこの二つはどうでしょうか?

若干のニュアンスの違いは出ますが、ほぼ同じ感じですね。

つまり、このタイプの分数コードは、ドミナントモーションを起こす「Ⅴ」の所で使えるのですが、

そんなに直接的にドミナント感を出したくない、もう少しソフトにお洒落にしたい、

そんな時に使えます。

使い方その2は、ソフトなドミナントコードとしての機能でした。

使い方その3 ~ペダルポイント~

これは上の二つに比べれば使われる場面が少ないです。

これは分数の分子のコード部分はコードが変わっているのに、

分母のベース部分は全く動かないものです。

例えばこんなの。

この方法の効能は、普通にコードが進行していくより、感じの変化が少ないって事でしょうか。

ずっと同じベース音を弾いているので、ある一定の所で、世界は止まっているのだけど、

それでも少しは雰囲気を変えたいとか。

イントロとかに使うと効果的かな。

有名な曲ではVAN HALENのJUMPって書いてある記事がありますが、

確かにそうなんですが、伝えたいイメージはこれじゃないんだよね。

でも曲が思い浮かばないので、思いついたら貼っておきます。

以上が代表的な使い方3つです。

なかでも、分数コードの一番使い勝手が良いのは、

2番目(F/G)のタイプだと思います。

分数コードを使った美味しい転調テクニック

このタイプは、平行移動が違和感なく行えます。

例えば

こんな風に元キーをCmajだとしてスタートしたところから、

強引にEmajキーに持って行くことが出来ます。

これは分数コードの横移動が自然に成り立つことを利用した転調テクニックなのですが、

F/GからA/Bまでドミナントの緊張感を保ったまま横移動して、トニックのEに落ちて安定させてます。

ここにも前回やったドミナントモーション(Ⅴ7→Ⅰ)が活きてます(A/B→Eの動きがⅤ7→Ⅰ)

なぜⅤ7って捉えられるの?という話は、ちょっと難しいですが書いておきます。

例えば「F/G」:

これはG7 (9,11) omit 3,5と捉えられます。

翻訳すると、G7のコードに9thと11thのテンションが乗っかって、

3rdと5thを省略した形と捉えられるのです。

分数コードは分母の方をコードのルートとして捉えます。

テンションコードは、また中級編でお話するので、

いまはF/GはG7コードの変形なんだと覚えておけば良いです。

今回は分数コードの構造から使い方まで説明しました。

分数コードは見た目が難しそうに感じますが、内容を知ってしまえば簡単です。

そして、この3つの使い方さえ分かってしまえば、大体はこの知識だけでいけます。

ここまで来ると、第2回でやった「王道進行+αで1コーラス分のコード進行」が出来るが理解できます。

次回はその説明をしようかな。

では、また次回!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?