「細雪」を読む 1

谷崎潤一郎の長編小説、「細雪」の読書日記をこれから書いていきます。ネタバレしていきます。

おととしと去年とで、「失われた時を求めて」と「プルーストを読む生活」の読書日記を全127回にわたって書いた。

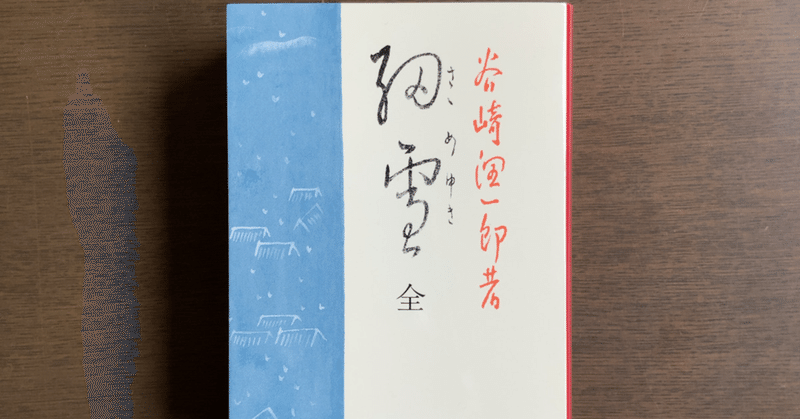

今年は「細雪」の読書日記を書けるか、やってみよう。読んでいくのは中公文庫版「細雪(全)」で、全929ページ。原著の上中下巻ごとの章も記載されている。毎回読んだページ数と、読み終えた章の番号を記録する。これまでに読んだことのある谷崎潤一郎作品は、「痴人の愛」のみ。

第1回は39ページ、上巻五まで。まずこの中公文庫版「細雪(全)」、分厚くて、文字が小さい。思った以上に中身が詰まっている。本自体が分厚すぎて、ブックカバーに入らない。新しく折り目をつけて、無理矢理入れた。

特に人物紹介がなく、物語の進行に沿って人物とその関係を把握していく。どうやら姉妹の話のようだ。幸子、雪子、妙子という姉妹がでてきた。悦子というのは子供のようだ。こいさんと呼ばれているのが誰なのか、あとで説明があった。末子のことをこいさんと呼ぶらしい。

「こいさん」とは「小娘(こいと)さん」の義で、大阪の家庭で末の娘を呼ぶのに用いる普通名詞である P24

そんなことは全く知らなかった。そんな説明が、読み進めていく中でやっと出てくる。このあたりの、序盤の導入は自然でいい。大阪の物語のようだ。登場人物はずっと、大阪弁を話す。馴染みのある大阪弁というより、この本が書かれた戦後すぐぐらいの、昭和初期の大阪弁。知らない言葉も多い。会話文以外は関東スタイルの日本語で書かれている。

三人姉妹の上に、婿をとった長女の鶴子というのが出てきた。次女の幸子は結婚して嫁に行っている。三女の雪子と、こいさんこと四女の妙子が未婚。雪子は30歳になり、当時の感覚だと婚期を逃している。それについて本人がどう思っているのか、よくわからない。周りは心配しつつも、相手を探している。四人姉妹の実家である蒔岡家は、周辺では有名な商家のようだ。家中のスキャンダルが新聞沙汰になったりしている。そんなに有名な大きい家なのだろうか。描写が庶民的で、些細なことが新聞に載るほどの大家とは思えない。

主人公はどうやら雪子のようだ。細雪というタイトルにも関連しているのか。日常系とは聞いていたが、同じ日本の身近な大阪とは少し違った、昔の日本、昔の大阪は、似ているところも知らないところもあり、やや幻想的な、読んでいて不思議な感じがする。昭和の文学は初めてではないけれど、大人になってから読むとまた違った印象を受ける。この日本はもはや、懐かしいという気はしない、知らない日本の姿。

例えば序盤で描かれているシーン。病気でもない人が、家庭内でビタミンB1の注射を平気で射つ。医者が射つのではなく、家の中の誰かが注射を射つ姿は、現代ではまず見られない。ちょっと異様にすら感じる。

サポートいただけると店舗がその分だけ充実します。明日への投資!