リアリティ・ショック解消を促す「他者サポート」とは ー『若年就業者の組織適応』より #4ー

こんにちは。紀藤です。先日より著書『若年就業者の組織適応』からの学びをお届けしております。今日は、「第Ⅲ部の組織適応の促進要因」の「第6章 リアリティ・ショック解消サポート」「第7章 リアリティ・ショックへの実践的対処」のまとめをお伝えしたいと思います。

リアリティ・ショックについて、どのように対処をしていけばよいのか、具体的に考察を深めることができる章となっています。

それでは早速まいりましょう!

(前回のお話はこちら↓)

リアリティ・ショックを解消する「他者サポート」

リアリティ・ショックとは、「高い期待と実際の職務での失望させるような経験との衝突」(Hall, 1976)と定義される「期待と現実の違いによるショック」であると述べました。

それは離職やモチベーションの喪失などのネガティブな影響ももたらすため、組織としても解消をすることが求められる適応課題の一つとして知られています。(詳しくは#2の記事をご参照ください↓↓)

では、組織に参入した新入社員が、どのようにリアリティ・ショックを解消することができるのでしょうか? その答えの一つが、上司や同僚・同期といった「他者」にあると述べています。

この「他者」の関わりと、リアリティ・ショックの関連について、第六章では、実際に掘り下げていました。具体的にみていきましょう。

上司・同僚・同期において、影響度が高い項目

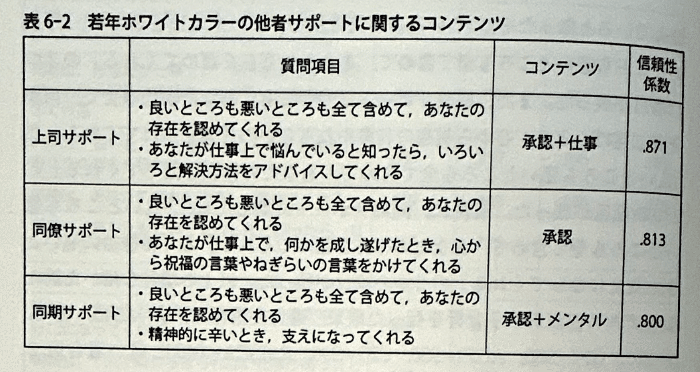

226名の若年就業者に対する調査を行いました。まず他者サポートの独立変数「他者サポート」を定めるために項目を久田・千田・箕口(1989)を参考に9つの設問項目✕上司・同僚・同期に行った27項目の質問項目について、探索的因子分析、確証的因子分析を行いました。

そして、上司・同僚・同期のそれぞれにおいて、どのようなサポートが影響度(因子負荷量)が高いのかを絞りこむことをしました。その結果わかったことが、以下の通りです。

(1)「上司、同僚、同期で共通」している他者サポートの項目:「良いところも悪いところも全て含めて、あなたの存在を認めてくれる」であった。

(2)「上司サポート」の特徴的な項目:(1)に加えて「あなたが悩んでいると知ったら、色々と解決方法をアドバイスしてくれる(仕事)」が残った。

(3)「同僚サポート」の特徴的な項目:(1)に加えて「あなたが仕事上で、何かを成し遂げたとき、心からの祝福の言葉やねぎらいの言葉をかけてくれる(承認)」が残った。

(4)「同期サポート」の特徴的な項目:(1)に加えて「精神的に辛いとき、支えになってくれる(メンタル)」が残った。

上司=承認+仕事、同僚=承認、同期=承認+メンタル、となり、いずれの他者も「承認」がリアリティ・ショックの解消に影響を与える項目でした。

上司・同僚・同期サポートのリアリティ・ショック解消の影響度

そして、上記の上司・同僚・同期のサポートが、リアリティ・ショックにおける3分類(仕事ショック・評価ショック・組織ショック)に、どのような影響があるのかを重回帰分析したところ、以下のことがわかりました。

・上司サポートは「仕事ショック・評価ショック・組織ショック」を緩和する(かつ最も影響度が高い)。

・同僚サポートは「仕事ショック・組織ショック」を緩和する

・同期サポートは、リアリティ・ショックの緩和への影響は見られなかった

リアリティ・ショックへの個人・組織の対処方法

さて、上記は「他者サポート」を通じたリアリティ・ショックの解消を探求しています。一方、「個人(新入社員本人)」や受け入れる「組織」も、リアリティ・ショックへの対処のために、できることがあるはずです。

では、どのようなことが具体的に言えるのかが、本書の第7章にて述べられていました。ポイントは以下のとおりです。

【リアリティ・ショックへの個人的/組織的対処】

<個人的アクション>

入社前:積極的な情報探索行動(インターンシップやOB・OG訪問)

入社後:成長機会と捉え、対処行動に取り組む/他者(上司や先輩)からの援助を求める

<組織的アクション>

入社前:RJP(現実的職務情報の事前提供)/導入時研修

入社後:組織内キャリアカウンセリングなどのケアリングや教育制度、メンタリング制度などの適応促進策の充実/再動機づけ(職務再設計や再配置)

まとめと感想

今回、リアリティ・ショックを解消する「他者サポート」にフォーカスを当てることで、どのような関わりが大事なのかの解像度が高まったようい思います。

一方、ふと興味深く思ったことがありました。それが「文脈の違いで、有効な”「他者サポート」が変わってくる」ということです。

具体的には、今回の話では「上司・同僚・同期のどのようなサポートが、”リアリティ・ショックを解消するのか?”」というテーマでのソーシャルサポートの研究であったわけです。

その結果、今回の実証研究によると、”リアリティ・ショックの解消”という観点では、上司=承認+仕事、同僚=承認、同期=承認+メンタルのサポートが有効ということがわかりました。

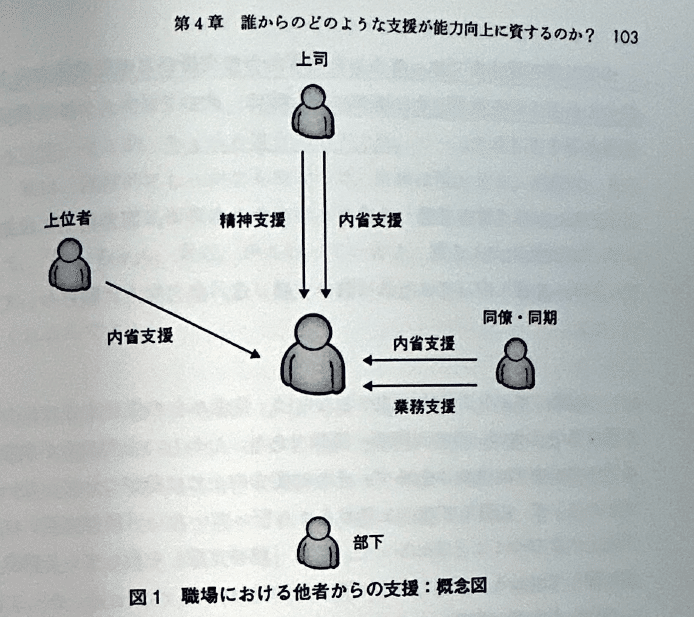

ただ、違う文脈ではこんな研究もあります。それは中原淳先生の『職職場学習論 新装版(P102-103)』の研究です。

同じ他者サポートでも「上司・上位者・同僚/同期のどのようなサポートが、”能力向上に資するのか?”」を検討したところ、上司=内省支援・精神支援、上位者=内省支援、同僚・同期=内省支援・業務支援(仕事)という結果になっていました。

このように照らし合わせてみると、「リアリティ・ショックの解消という文脈」では「上司の仕事のアドバイスが効果的」だけれども、「能力向上という文脈」では「上司の内省支援が(業務支援よりも)効果的」とも考えられるのかもしれません。

人と人が織りなすものですので、どこでも、絶対に通用する法則のようなものはないのかもしれません。しかし、こうした違いを理解することで、効果的な施策を検討するのにも役に立つようにも感じた次第です。

最後までお読み頂き、ありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?