- 運営しているクリエイター

#石巻市

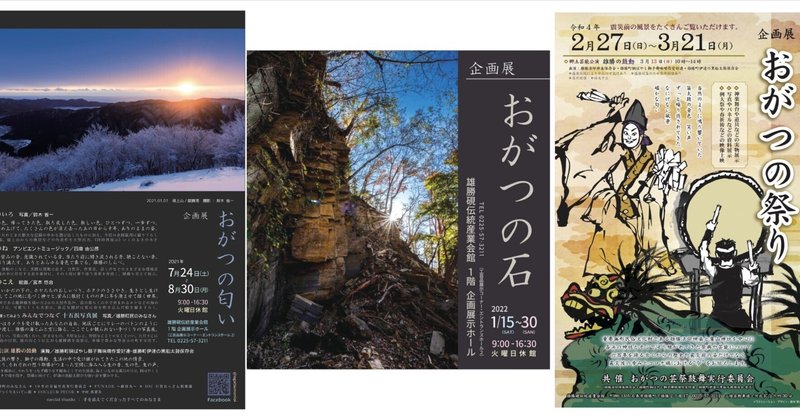

おがつのね-石 石眠る山 夏 - 波板- The mountain where sleeping stone are (Summer-Namiita)

MusicトラックはこちらのBandcampから視聴、ダウンロードできます。 制作後記: 企画展「おがつの匂い」に続く展示「おがつの石」の会場でも、石をテーマにした「おがつのね」続投することになり、石と若い工人さんを追いかけて映像と音を拾いにいきました。その第一弾。 雄勝石の産地の一つの波板地区。夏は自然も元気で様々な生物が顔を出し賑やかな山の中。緑色が最も濃い時期。岩肌が出ているところに色々な緑が茂って、池のような大きな水たまりにはその緑色の景色が反射してどこまでも続い

おがつのね #08 小島 - ウミノイキモノタチ ogatsu no ne #08 ojima - sea creatures

MusicトラックはこちらのBandcampから視聴、ダウンロードできます。 「おがつのね-匂い #02 小島 - ある漁師の日常」でもお世話になった小島の漁師さんの浜にいる様々な生き物にフォーカスした作品を作りました。 中村真菜美ちゃんから「◯日の◯時に小島に行って撮りにいけるけど大丈夫?」という、テーマとかの詳しい説明はなくロケ日の確認。おそらく現場で感じてくれということなんだろうと、返答して一緒に行く。いつも一緒に遊んでくれる石巻のモウリさんも合流してカナディアンカ

おがつのね-匂い #06 船越 - ウニ漁 潜り #06 funakoshi - diving for sea urchins

MusicトラックはこちらのBandcampから視聴、ダウンロードできます。 制作後記: 実は、自分が現場に行かないで、別の人が撮った映像をもらって編集して音をつけるという事自体が初めてでもあったので始めは少し緊張というか、色々と考えてしまって、少し手が止まっていました。きっとどのカットも重要に違いないと、切り捨てることができませんでした。 船越地区のウニ漁は潜水漁。僕は別件の用事と重なってしまい現場に殆ど行けず、こちらの撮影の大部分は中村真菜美ちゃんが撮影。地元の漁師達

おがつのね-匂い #05 原〜唐桑 - 循環する水 #05 hara-karakuwa - water circulation

MusicトラックはこちらのBandcampから視聴、ダウンロードできます。 制作後記: 雄勝は海の町。その豊かな海の水はどこからどこから来て、海に還っていくのかを追いかけることをテーマに水を追いかけてみることに。先にゴールを雄勝湾と決めて、まずは雄勝湾に出る水源。一番わかり易い水源はやはり山の神の水、その上の原地区の大原川へ流れる渓流。天気を見ながら数日足を運び撮影しながら録音。晴れ、曇、小雨といろいろな表情を撮れる。しかし雨のザーザー降るタイミングを撮りたいのだけれど中