ClassNotebookで算数問題作り 年間積み重ね 振り返りながら◎学び合い加速 Microsoft Teams

1学期末に下記の実践をしてみました。かなり手応えがありました。

その後、9月に「3つの数の計算」という単元の最後で、習熟問題をやり終えた児童に、問題作りをするように声をかけ、その際にもClassNotebookを使いました。「前に書いた、続きに書いてごらん」と。

そして2学期も終わりに近づいた今回、繰り上がりのあるたし算や、繰り下がりのある引き算が終わり、再び、「お話作り」(問題作り)の時間がやってきました。今回も「ClassNotebookの続きに書いてごらん」と伝えると、だいたいの子はそのページが開けました。1年生でも、数か月経っていても、覚えているのですね!!分からない子は分かる子に教えてもらう、それが自然にできるようになっていて、私1人が大忙しで手が足りないという程ではないです。

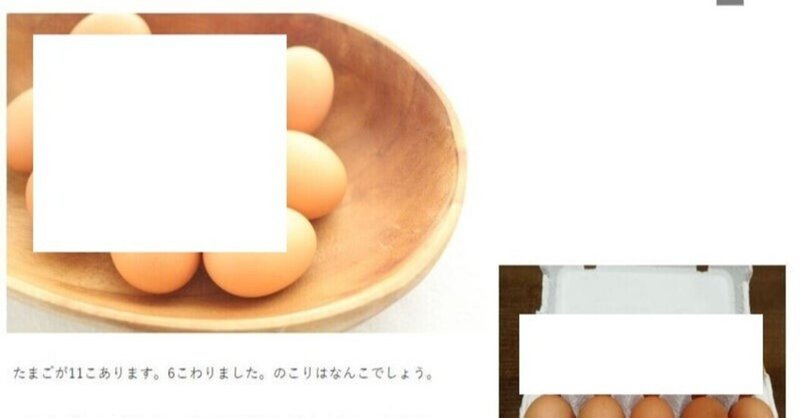

画像の入れ方も覚えていました!…卵にお金。生活がにじみ出ています(笑)

その子は、このように、6月にはよくある動物の問題を作っていましたが、その後、生活の中でたし算や引き算になる場面を見つけていったことが分かりますね!

…おっと、少々お下品な言葉が入っていますが、先日畑で見つけた「おけら」、そしてそれが糞をした発見が盛り込まれています。

このように、以前の単元からの蓄積。閲覧が容易です。そうです、

「問題作り」を、ClassNotebookの同じページに積み重ねていく。その良さに気付きました!!

…1学期から計算して実践した訳ではなく、「問題作りはOneNoteに書く」ということ各単元でしてみて、たまたま気付いたことです。

① 自分の足跡を参照できます。

以前に自分が作った問題の続きに書くので、必然的に自分が過去に作った問題の足跡を見ることになります。それを参照できるのです。

繰り上がりなしのたし算、繰り下がりなしの引き算、3つの数の計算で、「合わせて」「全部で」「残りは」「違いは」「一方は○○、もう一方は?」等のいろいろなパターンのものを参照することで、今回作成するヒントになります。

・・・自分の足跡でなくても、教科書等の文章問題を参照すればいいのですが、児童はなかなかそれができないものです。情報量が多いのが一因でしょう。しかし、過去の自作問題なら数種です。しかも、自作ですので、見たくなります。見ていて思い出しもします。「この言葉を使ってこんな感じの問題を作ればいいのか」、「前に作ったこれとは別のを作ろう」となります。「作れそう」「作れる」という見通し、自信も生まれていました。

また、「前よりも今の方がすらすらと問題を作れるようになったよ」という子もおり、成長を実感する機会にもなると感じました。

② 友達の足跡も参照しながら作問できます。

「CollaborationSpace」(共有)の、「みんなでみあう」Noteを作り、タブをたくさん作成して出席番号をふっているので、互いに見合うことができます。問題づくりも数回目なので、私が特に何も言わなくても、必要に応じて、友達のを参照している様子でした。

紙なら、作り終えた者同士でしか基本的には見せ合うことができません。しかしデジタルノート共有なら、いつでも、誰のでも、途中のでも「覗き見」できます。また、友達が今作っている問題だけでなく、過去に作った問題も同時に参照できるのです。自作が難しい子だけでなく、ワンパターンな問題が多い児童の助けにもなります。

「もっとたくさん作るぞ」「誰とも違うのを作るぞ」「面白いのを作るぞ」等、それぞれのモチベーションが湧くようです。

③ 解き合う量が増えます。

1学期から積み重ねることで、1人数問の自作問題があり、それが14人分あるのです。かなりの問題量です。紙だったら互いに見合うのは限りがあります。誰のでも、いつ作ったのでも、見合うことができます。しかも、いつでもです。端末を持ち帰ったら家庭でも閲覧できます。

友達のプリントが空くのを待つ時間も必要ありません。その子のペースで好きなだけ解くことができます。

そして、かなりの問題量ですが、苦になりません。進んで読んで解いています。〇〇さんらしさ全開、オリジナリティあふれる自作問題の数々(写真やイラスト入りのものもあり)。やる気がでます!私もわくわくしています。互いのよさも認め合えます。

さらに、「ここ、何か変だよ」「こうした方がいいと思う」といった気付きの交流も自然に生まれます。紙で交流するより交流量が多い分、気付きも多くなり、自分たち自身で修正できる量が増えます。

④ 文字量が増えたからこそ、活字のよさを感じます。

手書きもできますが、2学期にもなると、WindowsタブレットPCのフリック入力やiPadの五十音表入力で、全員が活字入力です。

やはり、手書きよりも「読みやすい」「入力が楽しい」と好評です。入力の練習にもなります。

・・・低学年の学習は、計算にしても、問題作りにしても、「変化のある繰り返し」が多いです。だからこそ有効な方法だとも言えると思います。

ClassNotebookでなくても、パワポやエクセルでも同様のことができますし、GoogleのChromeならスプレッドシート、スライドでもできます。「問題作り」の進化の足跡を残し、共有し、「主体的・対話的で深い学び」に少しは近付けたかな?と思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?