【コスモ女子イベント】アインシュタインが”みた”宇宙★楽しみながら宇宙のふしぎについて学ぼう♪

2022年1月12日にコスモ女子公開イベントを開催しました。

テーマは「アインシュタインの”みた”宇宙★楽しみながら宇宙のふしぎについて学ぼう♪」です。

今回、学生時代に物理を専攻し宇宙のはじまりについて研究していた、コスモ女子メンバーのありささんにおはなしいただきました。

アインシュタインの功績

アインシュタインというと、「相対性理論」という世界の進歩に大きく関わる理論を発表し、後にノーベル物理学賞を受賞していることで有名ですが、それだけではないアインシュタインの素晴らしい功績を知る時間から始まりました。

アインシュタインが物理学の発展に貢献した大きな発見が3つあります。

・光電効果(光は波でもあり粒子である)

・ブラウン運動(量子力学の始まりと言われる)

・特殊相対性理論の構築

この3つの発見が、現代物理学を飛躍的に発展させ、今もなお研究し続けられています。

一般相対性理論を1916年に完成させ、ニュートン力学を包括する重力理論が誕生したことで、宇宙の時空、ブラックホールや宇宙の始まりなどの研究が盛んになりました。

さらに相対性理論の生誕100年の時に、ついにブラックホールを写真におさめました。

「アインシュタインがいなければ、今の科学も半分以上はなかったのかもし

れない!」

講師を務めたありささんのアインシュタインに対する尊敬と愛が参加者にも伝わってきました。

アインシュタインの相対性理論をシンプルに

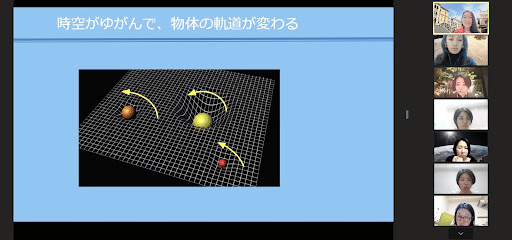

(「時空がゆがむ」イメージ図)

宇宙のことを記述するために必要な「相対性理論」には、光の速さが一定であることや質量とエネルギーは比例することを表す「特殊相対性理論」と、重力を時空の歪みで表す「一般相対性理論」の2種類あります。

相対性理論のキーワードである「時空」は、物理を苦手とする方はよくわからないと感じたり、イメージするのが難しいかもしれません。

では、アインシュタインが発見した「時空がゆがむ」とはいったいどういうことなのでしょうか。

講師の方からわかりやすく解説いただきました。

アインシュタインの相対性理論をよりイメージしやすいように図に表したのが上のスライドです。

ピンっと張ったゴム膜に質量が大きい球体(重い球)、中くらいの球体(中程度の重さの球)、小さい球体(軽い球)を乗せたときに膜の表面はどうなるかを示しています。

このとき、重い球体ほど膜が沈んで表面が歪んでいるのがわかります。

この歪みこそが「時空のゆがみ」に相当することを教えていただきました。

とてもわかりやすく、「時空のゆがみ」についてイメージできました。

さらに、相対性理論を利用し発見までに至ったブラックホールについてもお話いただきました。

ブラックホールには、シュヴァルツシルトブラックホール、カーブラックホール、ライスナーブラックホールとカー・ニューマンブラックホールの大きく4種類が存在しています。

その中でも、球体で静止している一番シンプルなシュヴァルツシルトブラックホールを簡単な数式に表したのが上のスライドです。

とてもシンプルとは思えない数式ですが、講師の方がよりわかりやすくするために、分数を消してみたり、「Θ」を「x、y」に変えてみると簡単でシンプルな数式になっていきました。

シンプルになった数式がこちらです。

s²=x²+y² (三平方の定理)

元々の数式がわからないほどとてもシンプルになりましたが、「s²」が何を表しているのかざっくりというと「長さ=大きさ」、つまりどういうブラックホールなのか、どんな大きさであるかを表す数式ということがわかりました。

物理を学ぶ方は難しい物理を、よりわかりやすくシンプルな物理や数式に落とし込んでいくそうです。

アインシュタインの相対性理論をシンプルにしていくと、物理にはわかりやすい答えを出していく楽しさがあるのだと感じました。

宇宙のはじまりと広がり

講師のありささんが学生時代に研究していた「宇宙のはじまり」についてもお話いただきました。

宇宙の誕生説において有名なのが、火の玉が膨張し爆発してできたであろうという「ビッグバン理論」です。

そのビックバン理論をさらに説明したのが「インフレーション理論」です。

インフレーションとは、一瞬で細胞ほどの大きさが銀河ほどの大きさに膨張(インフレーション)があり宇宙がはじまったと理論的に考えられていますが、実際のところはまだよくわかっていません。

また、宇宙の広がりも物理と大きく関係しています。

138億年前に宇宙が始まったと言われており、光が散乱し宇宙が膨張していくことで、宇宙の温度が下がり星や銀河ができていきました。

さらに上のスライドは、宇宙が広がっていることを表しています。

図のように星が赤くなるにつれて、広がっているとされています。

これを説明するには、中学校や高校で学んだ「ドップラー効果」が応用されています。

ドップラー効果とは、音波などの発生源が移動したりすることで観測される周波数が変化する現象のことを言います。

例えば救急車が近づくと音が大きく聞こえ、遠ざかると音が小さく聞こえてきます。

その原理を宇宙の光の波長(音波)に置き換えて宇宙の広がりが観測されています。星が赤く"見える"こと(赤方偏移)から、宇宙が膨張している(広がっている)とされています。

宇宙のはじまりも研究が続けられていますが、今もなお宇宙は広がり続けています。

まだまだ解明されていないことが多いですが、物理があることで宇宙を語ることができると、ありささんにお話いただきました。

さいごに

今回、アインシュタインや物理の観点から宇宙を知ることができました。

また、『仮面ライダービルド』(東映制作:2017年9月〜2018年8月)は主人公が物理学者で設定されているため、物理が好きな方には方程式を解くのが流行っていたそうです。

物理の歴史もとても長いですが、アインシュタインが残した相対性理論などが宇宙の謎を解明できることにとてもロマンを感じました。

コスモ女子メンバーの中でも物理や宇宙物理が得意な方もいらっしゃいます。

ぜひ一緒に学びながら宇宙について語り合いましょう。

◆ご相談・ご質問などはこちらから!

コスモ女子公式LINE

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?