ジャズギター・アルバムのライナーノーツ(5)『ジグ・ザグ/エグベルト・ジスモンチ』

以前書いたCDのライナーノーツを少しずつアップします。最初はギター関係のライナーをいくつか公開してみます。今回はエグベルト・ジスモンチ『ジグ・ザグ』のライナーノーツです。1996年に書いたものです。

ジグ・ザグ/エグベルト・ジスモンチ

ECMの作品には大なり小なりそういうところがあるが、特にエグベルト・ジスモンチのアルバムは、聴き手に「架空の情景」をイメージさせる要素が強い。

初夏の早朝、この『ジグ・ザグ』を小さい音で聴きながら、まだ色彩が薄い窓の外の景色を眺めるともなく眺め、2台のアコースティック・ギターとウッド・ベースによって織りなされる、乳色のさざ波のようなアルペジオに身を浸していると、さまざまな映像が、遠い昔に観た無声映画の一シーンのように脳裏に浮かんでは消えていく。

夏霧の中へゆっくりと去っていくコントラバス。

風の強い真夏の正午、古めかしいドレスの少女が回す日傘。

夏の嵐の中、大河をさかのぼる外輪船。

強い芳香を放つ熱帯の果実に、静かに降りかかる日照雨。

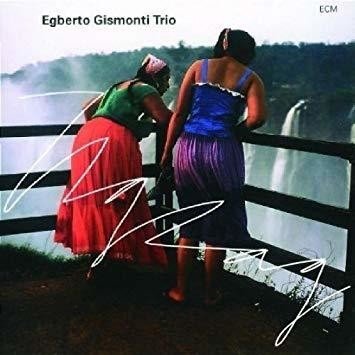

曇天の下、大きな滝を眺めるふたりの女。突然雲が割れて強い日差しが当たり、滝も女も美しく輝く……

最後の例は、実はジャケット写真そのままなのだが、こうした夢想(妄想というべきか)にふけりつつ、ソファに身を沈めてこのCDを聴いていると、これはもう「至福の時間」だとしか言いようがないのだ。大方のジャズと呼ばれる音楽に、こういった不思議なイメージ喚起性はない。いや、ロックにもクラシックにも民族音楽にも、ジスモンチがつくりだす音楽のような、まるで夢の記憶がかすかによみがえってくる瞬間にも似た、懐かしさと憧れが入り交じった感情を刺激するものはない、とすら言ってよいはずだ。

ラテン・ヨーロッパ的な甘い洗練と、トロピカル・フルーツのような凶暴な香りが混淆し、プリミティヴな野性ときわめて知的な抽象が矛盾なく同居するジスモンチの音楽は、あまりにも特異な、まさにワン・アンド・オンリーのものでありつつ、「ブラジル」という地域の音楽の特徴を、極端なかたちで具現化させた典型であるようにも思える。

こういう謎めいた、しかしある意味で実に明快でもある音楽をクリエイトするエグベルト・ジスモンチという人物は、いったいどういう文化的背景を持ち、何を考えて生きてきたのだろうか。あまりにも快楽的な音の連なりに陶然となりながら、僕は「エグベルト・ジスモンチという現象」の背後にあるものについて思いを馳せずにいられない。

ジスモンチは、1947年12月5日、ブラジルのカルモというリオの近くの小さな町で生まれた。父はレバノンからの移住者、母はイタリアのシシリー島の出身だという。こういう環境における文化的なアイデンティティというのはどんなものなのか、もはや僕の貧しい想像力ではわからなくなってしまうが、音楽好きの家族とともに、エグベルトも幼年期から音楽に親しむ生活を送っていたようだ。

理解のある両親のもとで、学校での勉強の他にフランス語とクラシック・ピアノを学び、大学では建築学を専攻していたジスモンチは、20歳のときに音楽に専念するために大学を中退、リオで行われたコンクールで優勝して、ウィーンに音楽留学する権利を獲得する。しかし、彼はブラジルにとどまり、70年に初のリーダー・アルバム『輝く夢』をブラジル・フィリップスから発表することとなったのだった。

そしてこの年、ジスモンチはフランスの女優、マリー・ラフォレのレコーディング・セッションの仕事でフランスへ向かう。レコーディング後のツアーにも付き合い、結局1年10カ月にも渡ったパリ滞在中、彼は最初はジャン・バラクェ、次いでナディア・ブーランジェという一流の作曲家に師事して近現代音楽(特にドビュッシー、ラヴェル、ストラヴィンスキーについて深く研究したという)を学び、さらにはドイツのプロデューサー、ヨアヒム・ベーレントに出会って、2作目のアルバム『オルフェ・ノヴォ』を録音する。

ブーランジェから、自己のルーツであるブラジル音楽を探究することについての示唆を受けたジスモンチは、71年にブラジルに帰国後、山の中のインディオ、ジングー(XINGU)族たちとともに1年半を過ごした。ここでジスモンチは、ピアノとともに現在の彼の主要楽器であるギターを本格的にマスターするとともに、ブラジルのさまざまな音楽を自分の中に複合的に取り入れることについての試行錯誤を行ったようだ。しかし、あきれるほどのギターの名手ぶりを考えると、彼が20代前半までギターをほとんど弾いていなかった、という事実は驚くべきことだと言っていい。

73年に、ブラジルEMIと契約したジスモンチは、定期的にリーダー・アルバムを発表しつつ、アイアート・モレイラ、フローラ・プリム、カル・ジェイダーなどのアルバムに参加して、本国以外でも名を知られるようになっていく。そして77年、ベルリン・ジャズ・フェスティヴァルでのソロ・パフォーマンスをきっかけにECMとコンタクトが取れ、ジスモンチはパーカッションのナナ・ヴァスコンセロスとのデュオで『ダンサ・ダス・カベサス』をレコーディング、それ以後現在に至るまでに、ECMで14枚のアルバムを制作することとなったのである。

こうしてジスモンチのキャリアを概観してみると、彼がいかに複雑な文化的バックグラウンドを持った人物か、ということが理解できる。レバノンとシシリー出身の両親から生まれたブラジル人が、ヨーロッパ的教養を身につけてフランスに渡り、近現代音楽を学びつつポップスやロックとも関わりをもち、帰国後はブラジルの民族音楽や大衆音楽をより深く探究して自分の中に取り込み、そしてそれらを混合させつつ、ある種の「抽象化」とも言うべき知的な操作を施して、しかし異様な集中力と狂気を感じさせるパフォーマンスによってそれを具現化させる……。

とは言え、彼の音楽が生まれるにあたっての背景は何となく理解できても、あの圧倒的な快感と懐かしさと憧れを呼び起こす「音楽」そのものは、相変わらず謎の光をたたえて霧の向こうにいるのだった。聴き手はたまたま霧が晴れたときにこちらに向けて差し込んでくるその光を浴び、理屈抜きの「音の快楽」に酔いながら、その正体を想像することで満足するべきなのだろう。

今の世の中に、これほどまでに謎めいた、そしてこれほどまでに美しい音楽を演奏するミュージシャンが存在する、ということがひとつの大きな「謎」であるのだから。

さて、ECMでの14枚目(リーダーとしては9枚目)となるこの『ジグ・ザグ』は、ジスモンチのレギュラー・トリオによる作品だ。2台のギター(ジスモンチは10弦と14弦のギターを使用)とウッド・ベースの、シンプルな弦楽トリオでの演奏を中心としたここでの音楽は、ブラジル特有の器楽音楽であるショーロや、ショーロに大きな影響を受けたクラシックの作曲家、ヴィラ=ロボスの音楽からの影響を感じさせるもの。作曲された部分と即興部分が複雑に入り交じり、心地よいアルペジオの反復に身をゆだねていると、いつのまにか遠くまで連れ去られてしまうマジカルな構成の見事さには、いつものことながら唖然とするしかない。

ギターとシンセサイザーを担当するジェラルド・エドゥアルド・”ナンド”・カルネイロは、二人がギターを一緒に弾くと、どちらがどちらだか分からないほどに似ていることから、「ジスモンチの分身」と呼ばれる名パートナー。ECMのジスモンチのアルバム、『インファンシア』『ムジカ・デ・ソブレヴィヴェンンシア』にも参加していた。

深々としたすばらしい音色のベースを聴かせるゼカ・アスンサゥンは、ジスモンチの80年の作品『サンフォーナ』に参加し、カルネイロとともに『インファンシア』『ムジカ・デ・ソブレヴィヴェンンシア』でも共演しているミュージシャン。この2作は、今回のトリオにチェロのジャック・モレレンバウムが入ったカルテット編成だったが、この『ジグ・ザグ』は、モレレンバウムが抜けたトリオとしての第1作である。

(May,1996 村井康司)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?