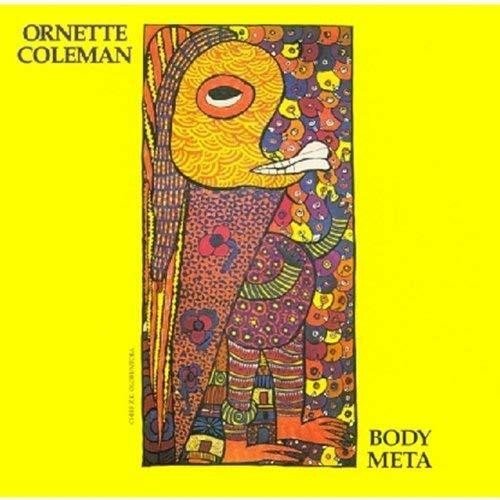

ジャズ・アルバムのライナーノーツ(1)『オーネット・コールマン/ボディ・メタ』

前回まではギターのアルバムばかりでしたが、今回からはギター以外のものも掲載します。まずはオーネット・コールマンの『ボディ・メタ』。ハーモロディックなライナーを書こうと思って苦戦し、担当者様にめちゃくちゃ怒られました。こんなアホなライナーを許してくれたIさんに感謝を。 1997年に書いたものです。

オーネット・コールマン/ボディ・メタ

最近のオーネット・コールマンの精力的な活動ぶりを見るにつけ、ああやっぱりこの人はとんでもない怪物なのだという思いがひしひしとわき上がる今日この頃であって、もういいかげん「巨匠」となってそれらしき位置に収まりかえってあたりさわりのないCDをときどき出しても誰も文句は言わないだろうに、ハーモロディック・レーベルを設立してまず出した『トーン・ダイアリング』はラップありバッハありインドありの、やたらポップでパンクな乗りのめちゃくちゃかっこいいアルバムだったし、かと思えば38年ぶりに自分のアコースティックなバンドにピアノを入れて、しかも2枚いっぺんにほとんど同じ曲を同じメンバーで、しかし違うアプローチで演奏して一度にリリースするという不思議な試みを実行した『ヒドゥン・マン』『スリー・ウィメン』は、『トーン・ダイアリング』とはまったく違ったサウンドの、しかしこちらも圧倒的にかっこいいとしか言いようのない作品で、特にジェリ・アレンのピアノは「ピアノにおけるハーモロディクス解釈」というものの最良の実例を見事に実践してみせたすばらしい演奏だったのだが、何と言っても強力なのはオーネットその人のあいかわらずエロティックで徹底的に「自由」な、とにかく気持ちよくうたいまくるアルト・サックスのソロに他ならず、現在もっとも生きがよくってわくわくさせて未来への展望を感じさせるジャズ・ミュージシャンが、レコード・デビューから約40年を経過した今年66歳のオーネットであるという事実にはやや愕然としてしまったりもするのだが、そうは言っても最近の若いミュージシャンにはこれだけの突出した存在感やメロディ感覚や人を狂わす「フェロモン」がある人はいないわけで、しかも少なくない数の新しい感覚の若いリスナーたちがオーネットの音楽がもたらす快感に理屈抜きで目覚めてしまっている、という事実は、やはり「現在進行形の音楽」としてのジャズの未来はオーネット的感性のもとにこそあるのだ! と断言してしまうことがいろんな意味で正解であり必要なことであるのかもしれず、そういうことならば新譜はもちろんのことデビュー以来のリーダー作の数々がCDとして容易に入手できないことには話にならないわけであり、まあアトランティック時代のレコーディングは『BEAUTY IS A RARE THING--ORNETTE COLEMAN COMPLETE ATLANTIC RECORDINGS』(RHINO)という充実した完全ボックス・セットが出ているので安心だし、ブルーノートからの諸作もだいたいCD化されて輸入盤として手に入るからいいのだが、問題なのは60年代末から70年代半ばにかけての、インパルス、フライング・ダッチマン、CBSなどのアルバムがほとんどCDになっていないということであって、さらに事実上「オーネットのためのレーベル」であったはずのアーティスト・ハウス・レーベルのアルバムですらがCDとして入手できないのは実に悲しむべきことであるなあと思いきや、ついに、とうとう、ようやく、やっと、オーネット自身の手によって、アーティスト・ハウスから出た2枚のリーダー作『ボディ・メタ』『ソープサッズ』がCDとなってこうして発売されるのだから、世の中はまだ捨てたものではないのだ、と思わずにこにこしてしまうわたくしであるのだったが、さて、ところで「アーティスト・ハウス」というレーベルのネーミングは、言うまでもなくオーネットが69年にNYのソーホーに開設した音楽とダンスのためのフリー・スペースというかスタジオの名から採ったものであり、資金難や騒音問題のために数年後に閉鎖を余儀なくされたこのスペースの理念を継承しようという構想のもとに、オーネットのマネージメントを担当していた若いレコーディング・プロデューサー、ジョン・スナイダーが77年に設立したこのレーベルで、前述のようにオーネットは2枚のアルバムをリリースしたわけで、その内の1枚は1977年1月に録音されたチャーリー・ヘイデンとのデュオ・アルバム『ソープサッズ』であり、そこではオーネットは珍しく全編に渡ってテナー・サックスを吹いていて、いつもとはひと味違う側面を聴くことができるのだが、この『ボディ・メタ』はA&Mからリリースされて「新しい時代のオーネット」の誕生を高らかに宣言することとなった名作『ダンシング・イン・ユア・ヘッド』の主要部分と同じセッション、1975年12月28日にパリで録音されたものであって、「元祖プライム・タイム」とでも呼ぶべき充実したメンバーといい、やたらポップなくせにめちゃくちゃ過激で、何ともそっけないぶっきらぼうな佇まいと実に淫靡でエロティックなアルトの響きが混在するサウンドといい、まったく色褪せない「今」の感覚にあふれた音楽がぎっしりと詰まっていることに改めて驚嘆してしまうが、やはりこれはオーネットが、もしかしたらジャズという音楽の根幹にかかわるのかもしれない「うまさ至上主義」のようなものから自由な、言ってみれば「パンク」な精神をもともと持っていて、それが70年代後半のパンク・ムーヴメント以来、パンク〜テクノ〜ニュー・ウェイヴ〜ヒップホップ/ラップ〜アシッド・ジャズなどに継承されてきたある共通する感性にどういうわけか通底していたのだ、ということなのかもしれず、だからこの時期のオーネットをはじめとして、この作品にも参加しているジャマラディーン・タクマやロナルド・シャノン・ジャクソン、あるいはジェームス・ブラッド・ウルマーなどの音楽に「フリー・ファンク」という名称を付けることによって「現在のまなざし」でそれらを捉え返そうとする動きはぜったいに正解だと思うし、保守的なくせに小難しいことをこねくり回しがちな「ジャズ」のくびきから一度解放させることが、オーネットたちの音楽を真にいきいきと輝かせるための最良の手段なのではないか、と思いつつ『ボディ・メタ』に収録されている曲を具体的に聴いてみることにすると、まず聴き手は冒頭の「ヴォイス・ポエトリー」の「たっ、たったっ・んたったっ」というドラムとリズム・ギターによる何ともぶっきらぼうで楽しいリズムの繰り返しと、そこにうにうにと絡むもう1本のギターとベースに身をゆだねながらオーネットが登場するのを待つことになるのだが、このリズム・パターンはロックンロール初期の大物であるボ・ディドリーが得意とした、いわゆる「ボ・ディドリー・ビート」というやつであり、オーネットとボ・ディドリーという組み合わせにわくわくしつつ聴くアルトの響きは、ひどく男性的でアグレッシヴなような、でもやっぱりいつもの濡れたつやっぽさもたっぷり感じられる実に魅力的なもので、特に後半、それまで乾いた音でリズムを刻んでいた左側のギターが突然ディストーションのかかった音色でぐしゃぐしゃとソロのようなものを弾きはじめてからの展開には思わず興奮させられるのだったが、続く「ホーム・グロウン」も「マッチョ・ウーマン」も速いテンポでイケイケにぶっとばす曲であるあたりにオーネットの気合いが感じられるわけで、ドラムスが速いフォービートのような、いやむしろ「ワン・ビート」と呼びたくなる不可思議なリズムを叩き、ドラムのプリミティヴで変幻自在なビートの変化に触発されてベースと2本のギターがこれまたころころ変化して勝手気ままに、しかし絶対にばらばらに切れてはしまわない「ファジーな緊密さ」で動き回る上で、オーネットがこれでもかこれでもかと快感を促進させるエロティックなアルトを吹きまくるさまは、いやこれはもう延々と続くプラトー状態というかいつまでも終わらない快楽の連続というか、このへんであまりの気持ちよさに心身ともにへとへとになりつつ「フォー・アモール」に突入して、さあこれはバラッドのようだから少しは落ちついてうっとりできるぞと思った私が甘かった、バラッドのように感じさせるくせにリズムはまたまたころころ変わっていくわ、ベースとギターもせわしなくいろんなことやってくれるわ、オーネットはと言えばいつのまにか「ダンシング・イン・ユア・ヘッド」風のマーチみたいなフレーズをちらちら織りまぜてくねくねと身をよじらせて吹くわ、もうこれは何が何だかわからないけどおもしろいからいいじゃんの世界であって、最後にひかえる「ヨーロピアン・エコーズ」はかつての名盤『ゴールデン・サークルのオーネット・コールマン』(BLUENOTE)に入っていた曲であるのだが、ことオーネットに関してはそんなことで安心してはいけないのであり、案の定またまた「ファジーな緊密さ」でアメーバ状にどんどん変わっていくリズム隊とともに、オーネットも次から次へとひとつひとつはものすごく自然でかわいいフレーズを、しかし総体として観察すると確実にゆがんだパースペクティヴで提示し、やはり「ダンシング〜」のことが頭にあるのかここでもソロ・フレーズの主体はどことなくマーチっぽい雰囲気となるのだったが、最後に登場するまるでフランスあたりのわらべうたみたいな3拍子のテーマ「それれ・られれ・しれしられれ」は聴いててにこにこしてしまうほどに愛らしく、よしわかった、今日もいちにち元気で生きていこう、オーネットがついているんだから、という前向きに人生を肯定させる気分に聴き手をさせつつ、世にも稀な「純粋快楽発生装置」としての音楽であるオーネットの、その中でも特に快楽発生度数の高いとんでもない作品『ボディ・メタ』は、その幕を閉じるのだった。

(JULY,1996 村井康司)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?