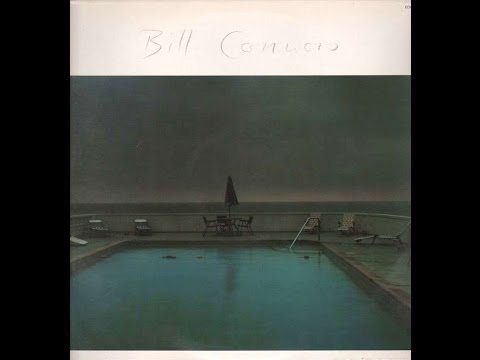

ジャズギター・アルバムのライナーノーツ(6)『スイミング・ウィズ・ア・ホール・イン・マイ・ボディ/ビル・コナーズ』

以前書いたCDのライナーノーツを少しずつアップします。最初はギター関係のライナーをいくつか公開してみます。ECM繋がりで、今回はビル・コナーズ『スイミング・ウィズ・ア・ホール・イン・マイ・ボディ』のライナーノーツです。2001年に書いたものです。

スイミング・ウィズ・ア・ホール・イン・マイ・ボディ/ビル・コナーズ

ビル・コナーズというギタリストが、日本のジャズ・ファンの間でどの程度認知されているのか、いささか心許ない。おそらく、コナーズのキャリアの中で最も有名なピリオドは、1973年から翌年にかけてチック・コリアのリターン・トゥ・フォーエヴァーに在籍していた時期なのだろうが、それだってもはや30年近く前の出来事だ。その後、70 年代いっぱいは主にアコースティック・ギターを使用してECMレーベルで活動し、80年代にはポップでタイトなフュージョン・ギタリストとして3枚のリーダー作を発表し、最近はあまり音沙汰がない…ということぐらいが、コナーズに対する日本のジャズ・ジャーナリズムの、最大公約数的見解だと思う。

94年にコナーズのリーダー作『オブ・ミスト・アンド・メルティング』(ECM)がCD 化された際に、僕はライナーノーツでコナーズのバイオグラフィーをできるだけ詳しく紹介した。そのCDをお持ちの方にはいくらか重複してしまうが、その後本人のインタヴュー(インターネット上で読める"Virtual Guitar Magazine"1999)などで分かったことを追加して、ビル・コナーズの経歴をまとめてみることにしたい。

ウィリアム・A・コナーズは、1949年9月24日、ロサンゼルスの生まれ。ウェス・モンゴメリーのギターに傾倒し、そのうちにビル・エヴァンスのレコードを聴いてジャズにのめりこむようになったコナーズは、それと並行してエリック・クラプトンにも強い影響を受けて、ディストーション・サウンドでブルースを弾いていたという。カリフォルニアのサクラメントを中心に活動していたロック・バンド「スパイラル・ステアケース」に在籍していたコナーズが、チック・コリアのオーディションを受けたのは73年のこと。当時彼は、サンフランシスコ近郊のサンラファエルで、ハービー・ハンコックのヘッドハンターズのベーシストであるポール・ジャクソン、同じくドラマーであるマイク・クラークとともにコミューンを作って生活していた。70年代いっぱい吹き荒れた「フュージョン・ブーム」の直接のきっかけが、73年に相次いで結成されたハンコックのヘッドハンターズとコリアの第二期リターン・トゥ・フォーエヴァーであることは間違いないわけだが、その二つのグループのキーメンバーが、それぞれが結成される直前まで共同生活を営んでいた、というこの事実は実に興味深い。コナーズはそのころ、グレン・クロンカイトというドラマー、そしてベーシストのスティーヴ・スワロウとトリオを組んで演奏していて、サンフランシスコにコリアがやってきたとき、コリアとは旧知の仲であるスワロウがコナーズを推薦したのだった。

それまでナチュラルで涼しげな「南国指向」のサウンドを聴かせていたリターン・トゥ・フォーエヴァーは、第二期(コリア、コナーズ、スタンリー・クラーク、レニー・ホワイト)になったとたんに、きわめてハードでラウドな音楽を演奏しはじめた。アルバム『第七銀河の讃歌』で聴くことのできるそのハード・サウンドの立て役者は、間違いなくコナーズのギターである。個人的な回想になるが、僕はこの当時高校生。ロック・ギターを自分でも演奏しつつロックをあれこれ聴き、マクラフリンやハンコックやコリアなどの「境界線的ジャズ」を少しずつかじりはじめた時期だった。だから、一緒にバンドをやっていた友人の部屋で『第七銀河の讃歌』を初めて聴き、ディストーションのかかったトーンで複雑なフレーズをばりばりワイルドに弾くコナーズに接したときの驚きをはっきりと覚えている。コナーズ本人は当時を振り返って、「クラプトンみたいな音でコルトレーンのフレーズを弾くことを考えていた」と言っているが、今にして思えば僕の驚きはまさにその点にあったのだった。

しかし、コナーズがリターン・トゥ・フォーエヴァーに在籍した時期は意外に短かった。74年になると、彼は後釜をアル・ディメオラに譲って独立し、アコースティック・ギターによるソロ作品『シーム・トゥ・ザ・ガーディアン』をECMに録音する。それまでの派手な演奏とは一転して内省的なソロ・パフォーマンスを聴かせたコナーズは、ほぼ70年代いっぱいを、 アコースティック・ギターを主に演奏するギタリストとして過ごすこととなるのだった。彼のECMでのリーダー作はすべてこの時期のもの。2枚目の『オブ・ミスト・アンド・メルティング』(77年)は、ヤン・ガルバレク(サックス)〜ゲイリー・ピーコック(ベース)〜ジャック・ディジョネット(ドラムス)という豪華なメンバーによるカルテット作品。そして3作目がギター・ソロによる本作『スイミング・ウィズ・ア・ホール・イン・マイ・ボディ』(79年)である。この他にサイドマンとして参加したECM作品に『プレイセス/ヤン・ガルバレク』(77年)、『フォト・ウィズ/ヤン・ガルバレク』(78年)があり、コナーズはそれらのすべてでアコースティック・ギターを弾いている。77年には、リー・コニッツ(アルト・サックス)、ポール・ブレイ(ピアノ)とのトリオで『ピラミッド』(Improving Music)を録音しているが、それもECMでの活動の延長線上にあるものだとしていいだろう。

80年代になると、しばらくコナーズの名前はシーンの表面から消えてしまう。彼が復活を遂げたのは84年、パスファインダー・レーベルからリーダー作『ステップ・イット』を発表してからのことだ。トム・ケネディ(ベース)、デイヴ・ウェックル(ドラムス)とのトリオで、エレクトリック・ギターによるタイトでポップな、それでいてスリリングなインタープレイもたっぷりとあるサウンドを聴かせたコナーズは、86年にドラムスをキム・プレインフィールドに替えて『ダブル・アップ』、翌年には同じメンバーによる『アッセンブラー』を立て続けにリリースした。ところが、またしてもコナーズは沈黙してしまい、現在に至るまでリーダー作をレコーディングしていないのだ。インタヴューによれば、彼は音楽やビジネス上のさまざまな軋轢に疲れてしまったようで、しばらくギタリストとしての活動を停止していたらしい。しかし、また音楽活動を再開して、次の作品への展望も持っている、という明るいメッセージで前述のインタヴューは終わっていたので、われわれはコナーズの新しいリーダー作を期待して待つことにしよう。

*

このアルバムは前述したように、コナーズのECMでの3枚目のリーダー作だ。スティール弦のギターのみのトラックが5曲、ガット・ギターによる演奏が2曲、そして最後の「ブレス」は両方をオーヴァーダビングしたトラックである。内省的で耽美的な、そして弦を指で弾く感触やきしみをことのほか大事にした演奏は、緊張と癒しを同時に聴き手に与えてくれる。『スイミング・ウィズ・ア・ホール・イン・マイ・ボディ』というタイトルが、まるで俳句のような不思議な詩性を感じさせる如く、ここでの音楽も、言いたいことを敢えて抑えて何事かを暗示しているように思える。聴き手はその暗示をおのおの好きなようにイメージして、自由に音に身をゆだねればいいのだろう。ちなみに、タイトルを翻訳して俳句にしてみれば、こうなる。

身の穴を伴ひ泳ぐゆふべかな

(May,2001 村井康司)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?