ジャズ・アルバムのライナーノーツ(6)『ゲイリー・バートン/ダスター』

今日のライナーノーツは、ゲイリー・バートンの名盤『ダスター』です。意外なことに、このライナーを書いた2004年に初めてCD化されました。

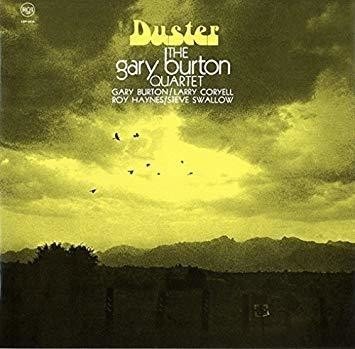

ゲイリー・バートン/ダスター

67年4月に録音されたこの『ダスター』は、コンテンポラリー・ジャズの歴史上きわめて重要な作品だ。このエポックメイキングな作品が日本でCD化されるのが、今回が初めてのことだというのも意外だが、では『ダスター』のどこがジャズ史的に重要であり、このアルバムの登場が何を象徴していたのか、という問題については、今までは「ジャズとロックの出会い」という曖昧な言葉で説明されることが多かった。

しかし、このアルバムのサウンドは、聴いていただけばすぐに了解できるように、まったくと言っていいほど「ロック」ではない。ヴァイブ、ギター、ウッド・ベース、ドラムスという編成で、オーヴァーダビングも一切なしのシンプルなスタイルで録音されたここでのサウンドは、まあ誰がどう聴いてもオーソドックスなジャズそのものなのだ。

とは言え、67年の段階で、これを聴いたジャズ・ファンが「これはジャズそのものだ」と抵抗感なしに感じたかというと、それはいささか怪しい。ここで聴ける、広大な空間の中にヴァイブやギターの音がきらきらと広がり、スタンダード曲やハード・バップのオリジナル類とは異質な、透明な叙情を感じさせるメロディが次々に現れ、フリー・ジャズの影響が非常にこなれたかたちで内包されているサウンドは、たとえば70年代以降に、ドイツのECMレーベルが積極的に制作したアルバム群のさきがけだ、と言えるだろう。そしてまた、このアルバムのサウンドや、それを作り出したバートンをはじめとするミュージシャンたちの「意識」は、たとえばパット・メセニーやビル・フリゼールやジョン・アバークロンビーやラルフ・タウナーといった、「仮構されたアメリカの時空」を音によってクリエイトするギタリストたちの出現を準備したものだ、とも言えるはずだ。

『ダスター』以後の三十数年の間に、われわれはECMのサウンドに馴染み、メセニーやアバークロンビーやフリゼールやタウナーの音楽に親しみ、それらを「ジャズ」として抵抗感なく聴けるようになった。『ダスター』というアルバムは、そうした音楽が始めて明確なかたちをとった作品として、ジャズ史の中できわめて重要な価値を持っているのである。

バートンたちが『ダスター』で示した新しい音楽的価値観を、「ロック的な感性」と呼ぶこともできなくはないだろう。しかしそれは、「ロック」という単語から安易に想像されるワイルドな熱狂とはほど遠いものだ。クールな手つきでさまざまなジャンルの音楽を吸収し、自分のものとして採り入れ、今まで誰も聴いたことのない「融合音楽」をクリエイトする彼らの態度は、たとえば同時代にウェストコーストで活動していたロック・グループ、バッファロー・スプリングフィールドと比較されるべきものなのだと思う。あるジャンルの内部に閉じこもるのではなく、いったん「外」に出て複数のジャンルを俯瞰し、それらを注意深く、しかし大胆に混ぜ合わせることによって新しいサウンドを構築しようとするバートンたちの姿勢は、70年代以降のジャズのゆくえをいち早く示唆したものだった。

*

ゲイリー・バートン(1943年生まれ)は、10代のうちからプロとして活躍する気鋭のヴァイブ奏者だった。カントリーのギター奏者であるチェット・アトキンスに認められてRCAと契約したのは18歳のとき。その後リーダー作を発表しつつ、ジョージ・シアリング楽団、スタン・ゲッツ・グループを経て、この『ダスター』録音直後にレギュラー・グループ(コリエル、スワロウ、ボブ・モーゼス)を組織した。

バートンが『ダスター』を吹き込み、レギュラー・バンドを組むきっかけになったのは、ラリー・コリエル(1943年生まれ)の演奏を聴いたことだったらしい。ロックとジャズの両ジャンルを横断する演奏を早くから行っていたコリエルは、66年にフリー・スピリッツというロック・バンドを、ジム・ペッパー(テナー・サックス)やボブ・モーゼス(ドラムス)と共に結成した。そこでの演奏を聴いたバートンは、コリエルのプレイに非常に大きなポテンシャルを感じたという。ここでのコリエルのプレイは、オーソドックスなジャズ・ギターのスタイルを基本としつつ、カントリーっぽい音遣いやフィードバックを使ったフリーなスタイル、プリミティヴなブルース・フレーズなどを織り交ぜた多彩なものだ。

ベースのスティーヴ・スワロウ(1940年生まれ)は、スタン・ゲッツのグループでのバートンの同僚だ。ポール・ブレイ、ジミー・ジュフリー、アート・ファーマーなどのバンドに在籍し、コンポーザーとしても実力を蓄えてきたスワロウは、この時点でのバートンの最良の理解者だった、と言えるだろう。

そしてこのアルバムのメンバーの中で異彩を放っているのが、ベテラン・ドラマー、ロイ・ヘインズ(1926年生まれ)だ。40年代から活躍し、チャーリー・パーカーと共演したこともあるこの名手は、おそろしいほどにフレキシブルな感性の持ち主である。この翌年にはチック・コリアの『ナウ・ヒー・シングス、ナウ・ヒー・ソブズ』の録音に参加してシャープなドラミングを聴かせ、80年代にはパット・メセニーの『クエスチョン・アンド・アンサー』でメセニーを燃え上がらせたヘインズのドラミングは、クリスピーなスネアと切れのいいシンバル・ワークを中心とした、ぐいぐいと前に出ていく乗りが特徴だ。

演奏曲目とコンポーザーについて触れておこう。複雑なテーマを持つ4分の3拍子のブルース「バレー」と、ゲッツの演奏で知られる耽美的なバラード「スウィート・レイン」、そして「祈祷式」は、イギリスの作曲家でトロンボニストであるマイク・ギブスの作品。バークリーでバートンの同期だったギブスの斬新な作風に、バートンは大きな影響を受けている。この後もバートンとギブスの協力関係は続き、『カルテットと室内楽のための7曲』などのアルバムを二人で制作している。

「ポーツマスの華彩」と「モジョ将軍の戦略」はスワロウの曲だ。どちらもメロディアスなテーマを持ち、特に「モジョ将軍の戦略」は、ウェストコースト・ロックっぽい雰囲気が漂う名曲。ここでの彼らの演奏は、パット・メセニーが70年代後半以降にクリエイトしたサウンドのさきがけ、と言えるのではないだろうか。

「ブルースをそっと歌って」はカーラ・ブレイの作品だ。ブルージーな雰囲気を知的にまとめたこの曲は、数あるカーラの曲の中で最も知られているもののひとつ。アート・ファーマーの演奏が有名だが、おそらくその当時ファーマーのバンドに在籍していたスワロウがファーマーに教えた曲なのだろう。フリー・ジャズのエッセンスを消化した「ワン・トゥー・1-2-3-4」はバートンとコリエルの共作。フィードバック奏法を使ったここでのコリエルの演奏は、当時としては衝撃的なものだったはずだ。そしてアルバムの最後に置かれたバラード「レスポンス」は、バートンのオリジナルである。

(January,2004 村井康司)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?